Ah, Nancy ! Si vous me demandez ce qu’on peut y faire, je risque de vous tenir la jambe pendant des heures. Cette ville, c’est un peu mon jardin secret, un joyau lorrain que je redécouvre à chaque coin de rue. Loin de l’agitation parisienne, elle a ce charme discret, cette élégance qui ne s’impose pas mais qui vous capture sans que vous vous en rendiez compte. Alors, que faire dans la cité ducale en 2025 ?

Pour visiter Nancy, il faut absolument commencer par son cœur d’or, la Place Stanislas, classée à l’UNESCO, flâner dans le parc de la Pépinière juste à côté, explorer la Vieille Ville médiévale, s’immerger dans l’Art Nouveau au Musée de l’École de Nancy, et enfin, goûter aux spécialités locales comme les macarons et les bergamotes.

Voilà, le plan de match est posé. Mais Nancy, ce n’est pas qu’une liste de monuments à cocher. C’est une atmosphère. C’est une histoire qui se raconte à travers ses pierres dorées et ses grilles ouvragées. Laissez-moi vous emmener dans mon Nancy, celui qui vit, qui bouge et qui surprend.

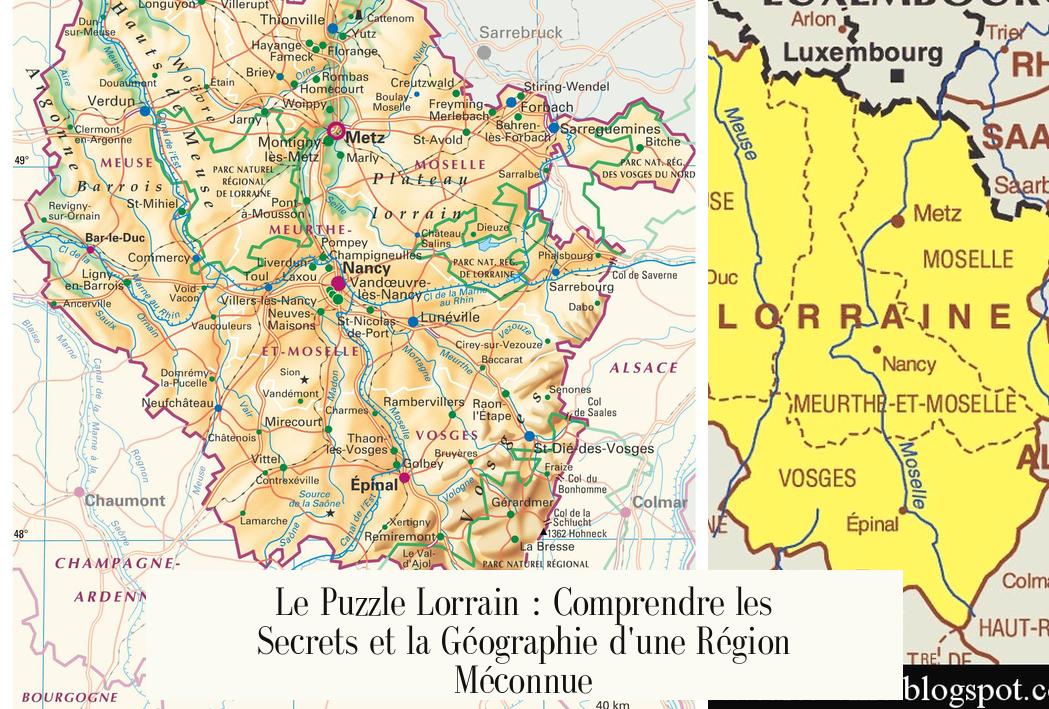

Le Triangle d’Or : L’incontournable trilogie nancéienne

On ne peut pas parler de Nancy sans évoquer son trio magique : la Place Stanislas, la Place de la Carrière et la Place d’Alliance. C’est le cœur battant de la ville, un ensemble architectural du XVIIIe siècle d’une cohérence et d’une beauté à couper le souffle, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Rien que ça.

La Place Stanislas : Plus qu’une place, une scène de théâtre

Quand j’arrive sur la « Place Stan », comme on l’appelle affectueusement ici, j’ai toujours ce petit frisson. C’est l’une des plus belles places royales d’Europe, et je pèse mes mots. Imaginez un immense rectangle pavé, bordé de bâtiments classiques majestueux, le tout unifié par des grilles noires rehaussées d’or, signées Jean Lamour. C’est grandiose, mais jamais écrasant.

Mon conseil ? Asseyez-vous à la terrasse d’un des grands cafés qui la bordent, comme le Foy, et observez. Le ballet des passants, les étudiants qui traversent, la lumière qui change sur la statue de Stanislas Leszczynski, ce fameux roi de Pologne et duc de Lorraine à qui l’on doit ce chef-d’œuvre. L’été, un spectacle son et lumière magique, « Rendez-vous Place Stanislas », vient habiller les façades. C’est un moment de pure poésie.

Juste sur la place, ne manquez pas le Musée des Beaux-Arts. Sa collection est surprenante, allant de Caravage et Rubens à Manet, Monet, et une collection Daum en verre et cristal absolument sublime.

Le Parc de la Pépinière : Le poumon vert à deux pas de l’or

Franchissez l’Arc de Triomphe Héré, et vous changez complètement d’ambiance. Vous voilà dans le Parc de la Pépinière. C’est notre Central Park local, le refuge des Nancéiens.

Ici, on vient courir le matin, pique-niquer le midi, ou simplement se balader.

Les enfants adorent l’espace animalier avec ses singes, ses paons et ses chèvres.

Moi, j’ai un faible pour la roseraie et les gaufres chaudes qu’on achète aux petits kiosques. C’est l’endroit parfait pour faire une pause, lire un livre et oublier l’agitation urbaine qui est pourtant si proche.

Un voyage dans le temps : De la Vieille Ville à l’Art Nouveau

Nancy, c’est une ville de contrastes. Passez de la grandeur classique de la Place Stan à l’intimité médiévale de la Vieille Ville en quelques pas.

La Vieille Ville, un dédale de charme

Perdez-vous dans les ruelles autour de la Basilique Saint-Epvre. C’est un autre Nancy qui se dévoile. Des petites places cachées, des hôtels particuliers aux portes cochères impressionnantes, et l’imposante Porte de la Craffe, vestige des anciennes fortifications.

C’est le quartier idéal pour chiner chez les antiquaires, découvrir des petites boutiques de créateurs et s’arrêter pour un verre sur la vivante Place Saint-Epvre.

L’ambiance y est plus bohème, plus intime. C’est ici que bat le cœur historique de la cité ducale.

Nancy, berceau de l’Art Nouveau

Et puis, il y a cette révolution artistique qui a secoué la ville au tournant du XXe siècle : l’École de Nancy. Oubliez les lignes droites ! Ici, tout n’est qu’inspiration végétale, courbes, arabesques. C’est un art total qui s’exprime dans l’architecture, le mobilier, la verrerie…

Pour en prendre plein les yeux, deux visites s’imposent :

- Le Musée de l’École de Nancy : Installé dans l’ancienne propriété d’Eugène Corbin, un grand mécène du mouvement, ce musée est une immersion totale. Chaque pièce de mobilier, chaque vitrail, chaque lampe signée Gallé, Majorelle ou Daum est une œuvre d’art. Le jardin est lui-même un havre de paix.

- La Villa Majorelle : C’est la maison-manifeste de l’architecte Henri Sauvage pour l’ébéniste Louis Majorelle. C’est l’un des exemples les plus aboutis d’architecture Art Nouveau en France. Chaque détail, de la rampe d’escalier aux poignées de porte, a été pensé.

Mais gardez l’œil ouvert en vous promenant. De nombreuses façades de la ville, notamment vers le quartier Saurupt, témoignent de cette effervescence créative.

Où poser ses valises ? Mon carnet d’adresses pour dormir à Nancy

Trouver le bon camp de base est essentiel pour profiter de la ville. Nancy offre un large éventail d’options, du palace historique à l’aparthôtel pratique. Voici une petite sélection personnelle pour vous aider à choisir.

| Nom de l’hôtel | Style | Idéal pour… |

|---|---|---|

| Hôtel d’Haussonville | Charme historique (XVIe siècle) | Les amoureux en quête d’une escapade romantique et authentique en Vieille Ville. |

|

Best Western Plus Crystal, Hôtel & Spa |

Moderne & Bien-être |

Ceux qui cherchent le confort, un spa et un emplacement central près de la gare. |

| Hôtel De Guise | Élégance du XVIIIe siècle | Les passionnés d’histoire qui veulent dormir dans un ancien hôtel particulier à deux pas de la Place Stan. |

| Aparthotel Adagio Access Nancy Centre |

Pratique & Autonome |

Les familles ou les voyageurs qui souhaitent avoir une kitchenette et plus d’espace. |

Je dois avouer un petit faible pour les hôtels qui ont une âme. Dormir dans un lieu chargé d’histoire comme l’Hôtel d’Haussonville ou l’Hôtel de Guise, c’est déjà commencer le voyage avant même d’avoir mis le nez dehors.

Quand la nuit tombe sur Nancy : Que faire le soir ?

Nancy n’est pas une ville qui s’endort avec le soleil, loin de là. Sa grande population étudiante lui confère une énergie nocturne très agréable. Il y en a pour tous les goûts.

L’heure de l’apéro et des bars à ambiance

La soirée commence souvent dans les bars animés de la Vieille Ville, notamment autour de la Place Saint-Epvre. Pour les amateurs de bière, une adresse est incontournable : Les Berthom

. Leur sélection est immense et l’ambiance toujours conviviale.

Si vous cherchez une atmosphère plus atypique, poussez la porte du

Medieval Pub pour un dépaysement garanti. Pour les amateurs de cocktails et de rhum, la Rhumerie la Plantation

est une valeur sûre.

Le soir, la Place Stanislas illuminée est un spectacle en soi. Boire un verre en terrasse face à ce décor est une expérience à vivre.

Et pour faire la fête ?

Pour ceux qui veulent prolonger la nuit, plusieurs clubs et bars dansants vous attendent. Le centre-ville regorge d’endroits où la musique vous portera jusqu’au petit matin. Le Factory Bar est un lieu prisé pour son ambiance et sa musique. Et si vous avez une âme de chanteur, le karaoké Miouzik

promet des soirées mémorables (et quelques casseroles, avouons-le).

C’est d’ailleurs dans ces lieux animés, ou même plus simplement sur les terrasses de la Place Stan, que les rencontres se font. Inutile de chercher un « lieu pour draguer » spécifique ; l’énergie de la ville s’en charge.

Prendre l’air : Les plus belles balades à Nancy et ses environs

Parfois, on a juste besoin d’une bouffée d’oxygène. Nancy et sa métropole sont généreuses en espaces verts et en sentiers de randonnée.

Les parcs et jardins en ville

Au-delà de l’incontournable Pépinière, plusieurs jardins méritent une visite :

- Le Jardin Botanique Jean-Marie Pelt : Situé à Villers-lès-Nancy, c’est l’un des plus grands de France. Ses serres tropicales sont un voyage en soi, surtout en plein hiver lorrain ! C’est une visite fascinante.

- Le Parc de Brabois : Sur les hauteurs, il offre des vues imprenables sur la métropole. C’est l’un de mes spots préférés pour admirer le coucher du soleil. Le panorama est tout simplement spectaculaire.

- Le Jardin du Musée de l’École de Nancy : Un petit écrin de verdure Art Nouveau, paisible et inspirant.

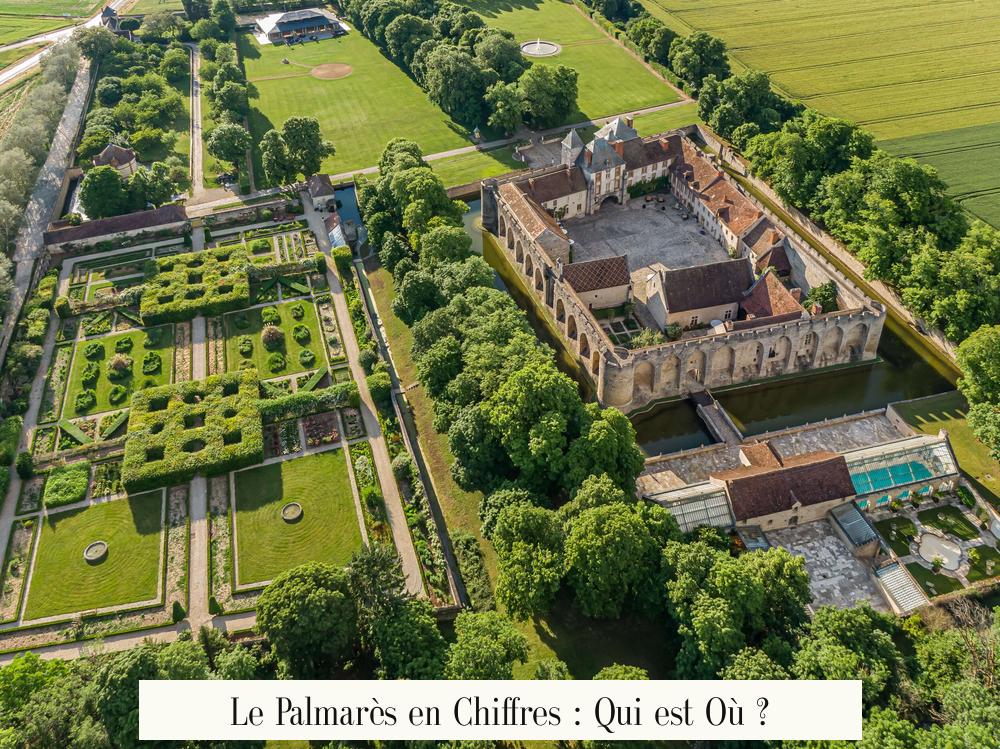

S’évader un peu plus loin

Si vous avez une voiture et envie de chausser vos chaussures de marche, les environs de Nancy regorgent de trésors. Le Château d’Haroué et son parc offrent un cadre magnifique pour une randonnée de quelques heures. La boucle autour du château de Fléville-devant-Nancy est aussi une très belle promenade qui mêle nature et patrimoine. Pour des informations plus détaillées, le site de Nancy Tourisme est une excellente ressource.

Les plaisirs sucrés (et salés) de la Lorraine

Visiter Nancy sans succomber à ses spécialités culinaires serait un crime de lèse-majesté ! La Lorraine est une terre de gourmandise.

Bien sûr, il y a la fameuse

quiche lorraine

, l’originale, la vraie, sans fromage ! Mais le clou du spectacle, c’est le sucré.

Le

macaron de Nancy

, craquant et moelleux, n’a rien à voir avec son cousin parisien. Sa recette, tenue secrète par les Sœurs Macarons, est un délice simple et addictif.

L’autre star, c’est la

bergamote

, ce bonbon carré, translucide et doré, au parfum subtil d’huile essentielle de bergamote. C’est le soleil de la Calabre capturé dans un sucre d’orge.

Mon petit plaisir ? Pousser la porte de la Maison des Sœurs Macarons, rue des Sœurs Macarons (ça ne s’invente pas), et repartir avec un sachet qui ne survit généralement pas à la journée.

En 2025, Nancy continue de se réinventer, avec par exemple le grand complexe Nancy Thermal qui offre un tout nouvel espace de bien-être et de détente. C’est une ville qui respecte son passé glorieux tout en regardant vers l’avenir. Elle a cette élégance intemporelle, ce mélange parfait de culture, de nature et de joie de vivre.

Alors oui, que faire à Nancy ? La réponse est simple : vivez-la. Flânez, dégustez, admirez, écoutez. Elle a tant à vous offrir.

Alors, on se croise sur la Place Stan ?