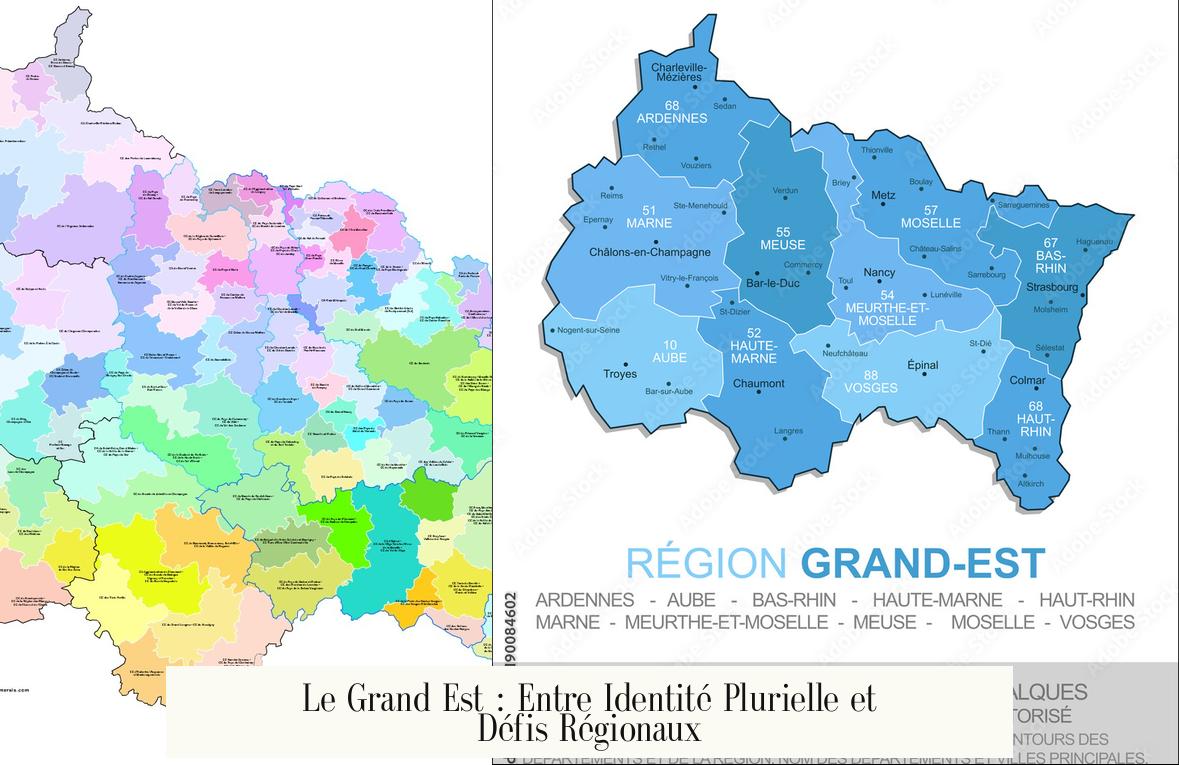

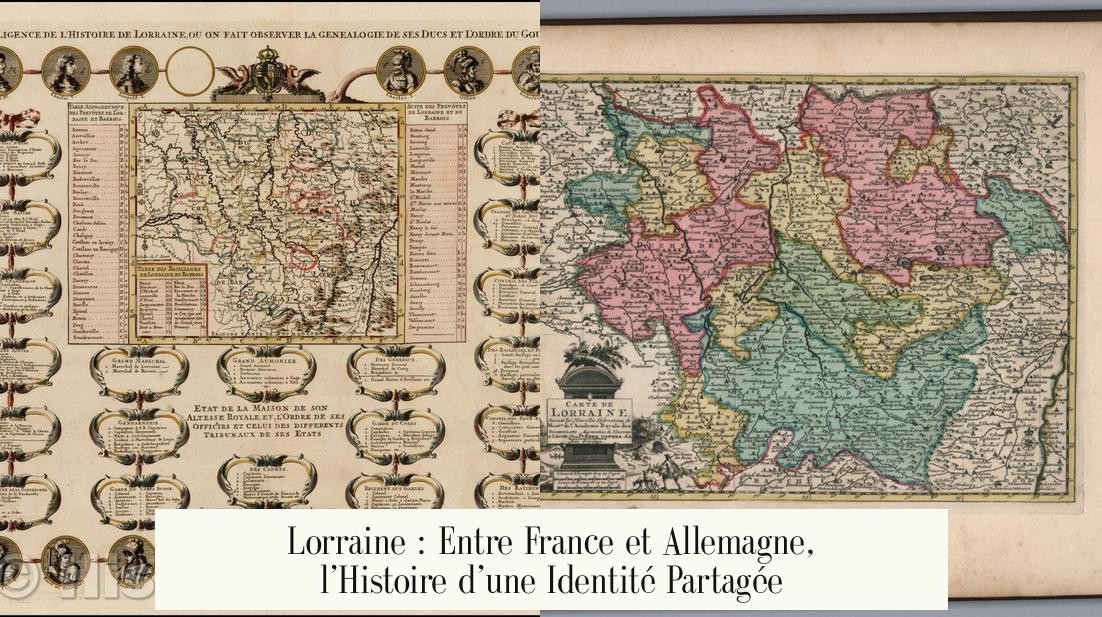

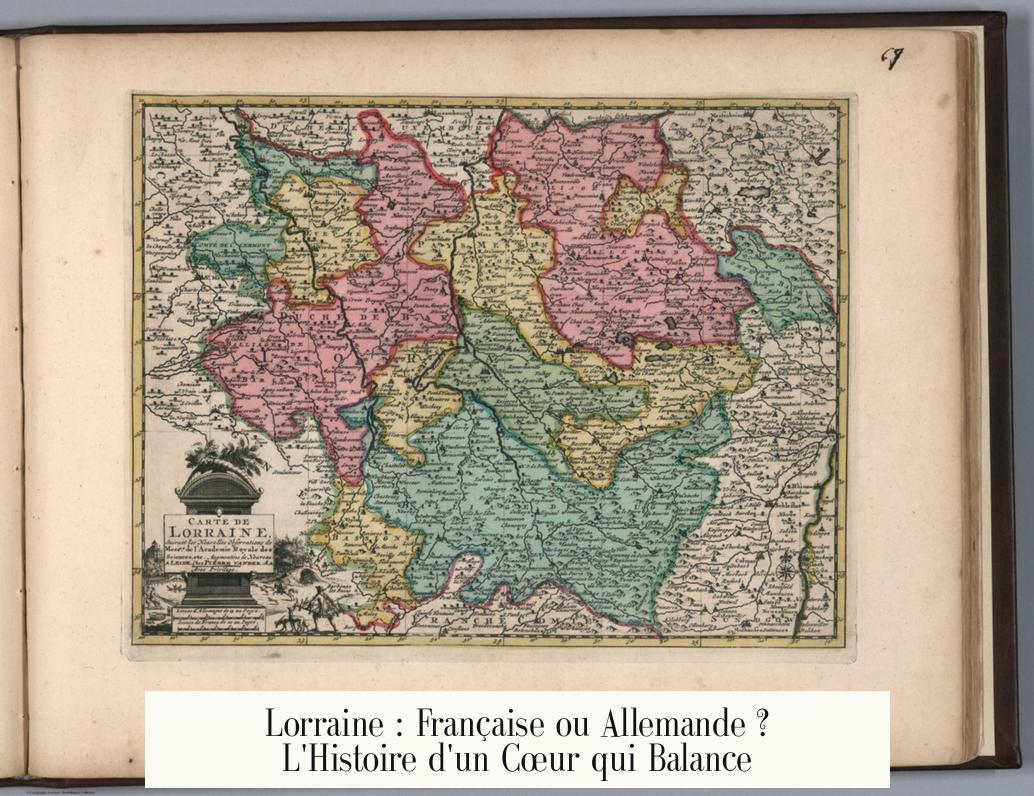

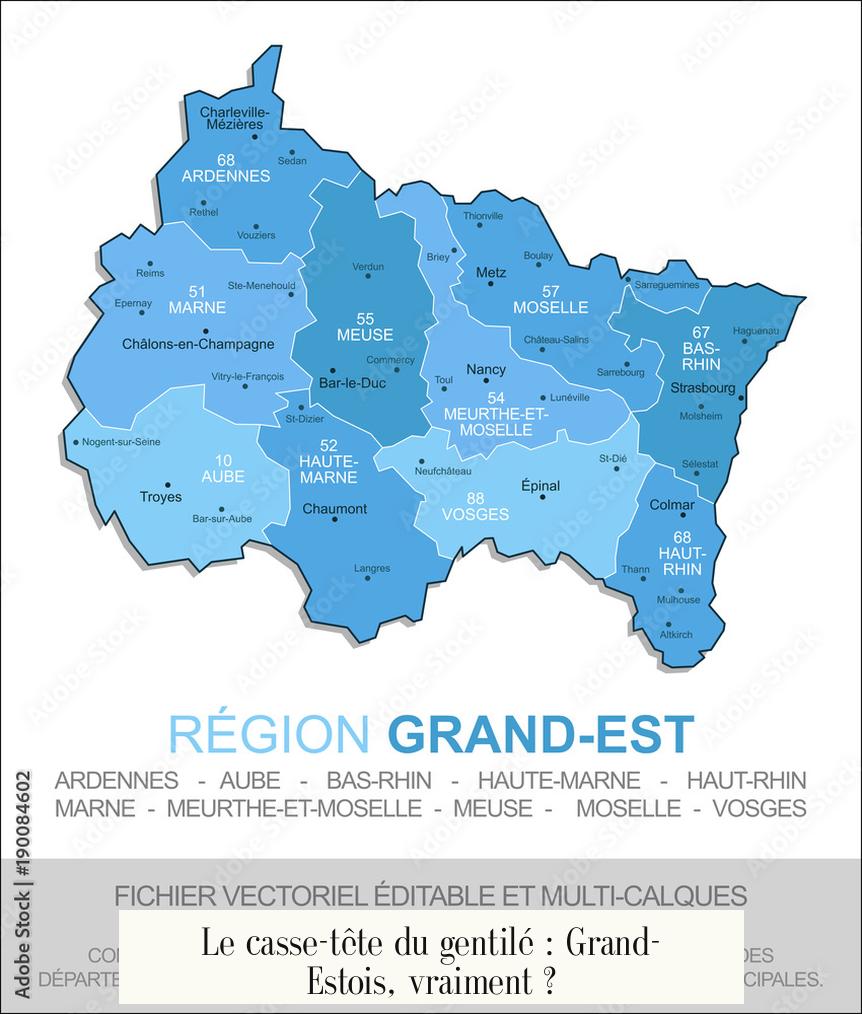

le Grand Est. Une région aussi vaste que son nom le suggère, un territoire qui s’étire des bulles de la Champagne aux contreforts des Vosges, en passant par les plaines de Lorraine. Depuis sa création en 2016, une question revient sans cesse, presque comme une blague entre voisins : mais au fait, comment nous appelle-t-on ?

Les habitants du Grand Est n’ont pas de gentilé officiellement reconnu ; ils restent avant tout Alsaciens, Champenois et Lorrains, les noms proposés comme « Grand-Estois » ou « Grandestois » relevant d’un usage administratif ou médiatique mais non d’une appropriation populaire.

Voilà, c’est dit. Pas de nom de famille commun pour cette grande fratrie un peu forcée. Et entre nous, c’est peut-être mieux comme ça. Car réduire cette mosaïque d’identités à un seul terme serait une injustice. Le Grand Est n’est pas une entité monolithique. C’est un puzzle fascinant, et je vous invite à en assembler les pièces avec moi.

Le casse-tête du gentilé : Grand-Estois, vraiment ?

Plongeons un peu dans ce « gentilé-gate ». L’idée de fusionner l’Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine sur une carte était une chose. Forger une identité commune en est une autre. L’INSEE, dans son pragmatisme statistique, a bien tenté de nous baptiser. En 2017, le terme « Grands-Estois » est apparu dans leurs publications. Puis, en 2019, une version simplifiée : « Grandestois ». Les médias, de leur côté, ont aussi jonglé avec « Grand-Estiens ».

Mais sur le marché de Colmar, au détour d’une conversation à Reims ou sur la Place Stanislas à Nancy, vous n’entendrez personne se présenter ainsi. On est Alsacien et fier de son accent. On est Lorrain, avec la mirabelle dans le cœur. On est Champenois, avec le sens de la fête pétillante. Ces identités sont des racines profondes, culturelles et historiques, que quelques années de nouvelle carte administrative ne sauraient effacer.

La fusion des régions a été un acte administratif. L’identité, elle, est une affaire de cœur, d’histoire et de terroir. Elle ne se décrète pas, elle se vit.

Cette absence de nom commun est finalement le plus beau symbole de la région : une union qui respecte la force de ses composantes.

Qui sommes-nous ? Portrait-robot d’une population plurielle

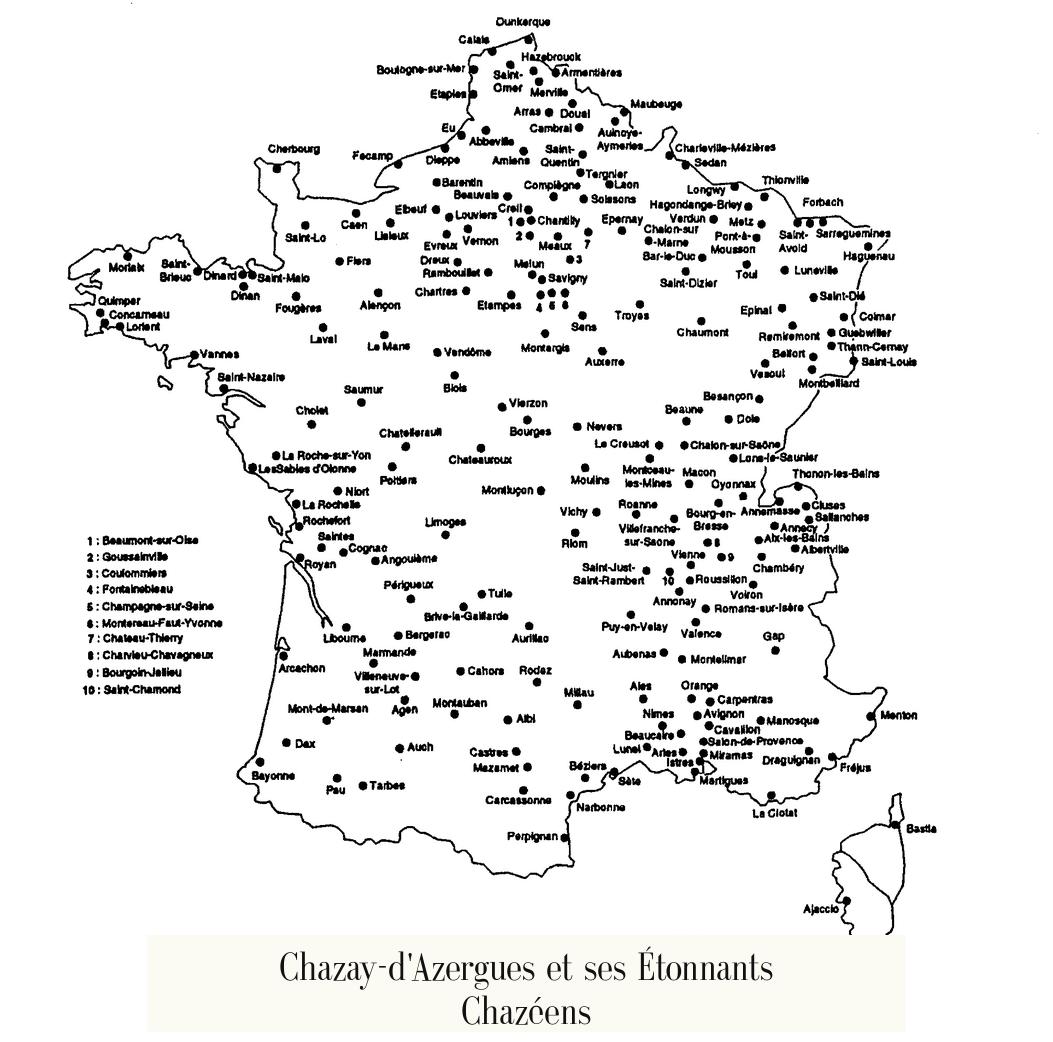

Alors, si le nom nous échappe, les chiffres, eux, parlent. Selon les données de l’INSEE, au 1er janvier 2021, nous étions 5 561 300 âmes à peupler ce vaste territoire. Un chiffre qui nous place parmi les régions les plus peuplées de France.

Cette population n’est pas répartie uniformément, loin de là. Les deux départements les plus denses sont le Bas-Rhin, avec Strasbourg comme locomotive (1 152 700 habitants), et la Moselle, autour de l’axe Metz-Thionville (1 049 900 habitants).

Mais au-delà des chiffres, ce qui définit la population du Grand Est, c’est sa diversité. C’est un carrefour de l’Europe. Nous partageons des frontières avec quatre pays : l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Cette proximité infuse notre quotidien, notre économie et notre culture. Chaque jour, des dizaines de milliers de travailleurs frontaliers franchissent ces lignes invisibles, créant un dynamisme unique en France.

Les principales villes de la région sont le reflet de ces différentes identités :

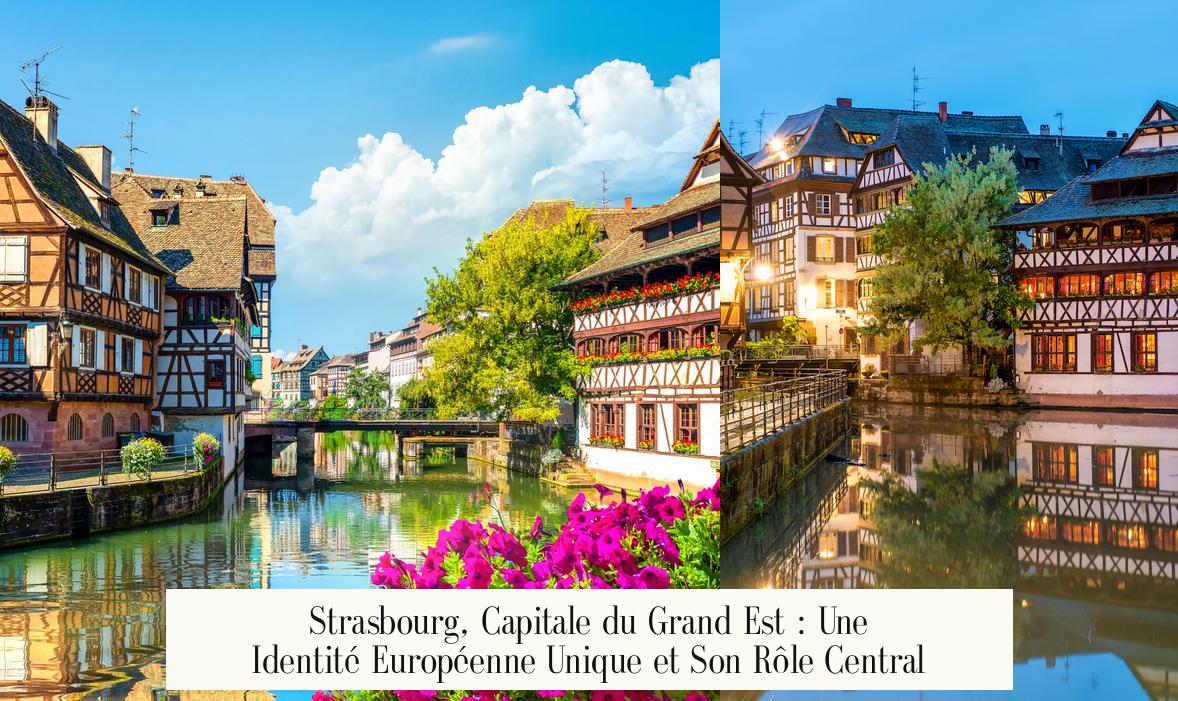

- Strasbourg : La capitale alsacienne et européenne, un pont entre la France et l’Allemagne.

- Reims : La cité des sacres, cœur battant de la Champagne.

- Metz : La perle de Lorraine, avec son architecture remarquable et ses jardins.

- Mulhouse : La créative, ancienne cité industrielle alsacienne en pleine renaissance.

- Nancy : L’élégante, joyau de l’art nouveau et de l’architecture du XVIIIe siècle.

- Colmar : La carte postale, avec ses canaux et ses maisons à colombages.

- Troyes : La médiévale, avec ses maisons en pans de bois et ses magasins d’usine.

- Charleville-Mézières : La cité de Rimbaud, porte des Ardennes.

Un tour de table des saveurs du Grand Est

Si l’on veut vraiment comprendre une région, il faut s’asseoir à sa table. Et là, le Grand Est déploie une générosité qui met tout le monde d’accord. Oubliez le gentilé, et parlons plutôt gastronomie. Chaque ancienne région apporte ses trésors sur le plateau.

C’est un véritable festin des terroirs. J’ai tenté de résumer l’essentiel, mais c’est une mission quasi impossible tant la richesse est grande.

| Ancienne Région | Plat emblématique | Douceur / Spécialité | Boisson iconique |

|---|---|---|---|

| Alsace | La Choucroute garnie, la Flammekueche | Le Kougelhopf, le pain d’épices | Vins d’Alsace (Gewurztraminer, Riesling…) |

| Lorraine | La Quiche Lorraine (la vraie !), la potée lorraine | La Mirabelle (en tarte, en eau-de-vie), les madeleines de Commercy | L’eau de vie de Mirabelle |

| Champagne-Ardenne | Le boudin blanc de Rethel, la potée champenoise | Les Biscuits roses de Reims | Le Champagne (évidemment !) |

Goûter à une Flammekueche croustillante au bord de l’Ill, croquer dans une mirabelle gorgée de soleil en Moselle, ou tremper un biscuit rose dans une coupe de champagne à Reims… voilà ce qui nous unit vraiment. C’est une identité du palais, une fierté partagée.

La Région au quotidien : à quoi ça sert, concrètement ?

Le Grand Est n’est pas qu’une idée. C’est une collectivité territoriale qui agit sur notre vie de tous les jours. Ses compétences sont vastes et parfois un peu abstraites, alors décortiquons.

La Région, c’est un peu le chef d’orchestre du territoire. Elle s’occupe de :

- Les transports : C’est elle qui gère les TER (le réseau Fluo Grand Est). Si vous prenez le train pour aller travailler, c’est en partie grâce à elle. Elle investit aussi dans les routes et les voies navigables.

- Les lycées : De la construction à la rénovation, en passant par l’équipement numérique et la gestion des agents techniques, la Région est le grand patron des lycées publics.

- L’économie et la formation : Elle aide les entreprises à s’implanter, soutient l’innovation et finance une grande partie de la formation professionnelle pour les adultes et les apprentis. C’est un levier majeur pour l’emploi.

- L’aménagement du territoire : Elle œuvre pour un développement équilibré entre les métropoles dynamiques et les zones plus rurales, notamment via le déploiement de la fibre optique.

- La culture et le sport : Elle subventionne des festivals, des clubs sportifs, et aide à la préservation du patrimoine.

Pour gérer un territoire aussi grand, la Région s’appuie sur un maillage local complexe, le fameux « mille-feuille administratif » français. On y trouve les « communautés de communes », comme la CC Ardennes Thiérache ou la CC des Portes du Luxembourg. Leur rôle ? Mutualiser les moyens entre plusieurs petites communes pour offrir des services que seule, une ne pourrait pas financer : ramassage des ordures, gestion de piscines, développement économique local… C’est l’administration de la proximité.

Clarifions les frontières : Montbéliard, ce voisin si proche

Dans ce grand redécoupage, certaines confusions géographiques ont la vie dure. Une question qui revient parfois est : « Est-ce que Montbéliard est dans le Grand Est ? »

La réponse est simple et nette : non. Montbéliard, la cité des Princes, est située dans le département du Doubs. Elle fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Pourquoi cette confusion ? Probablement à cause de sa proximité avec le sud de l’Alsace (le Territoire de Belfort, qui fait historiquement partie de l’Alsace, est juste à côté) et de son bassin industriel très lié à celui de Mulhouse. C’est un excellent exemple qui montre que les frontières administratives ne correspondent pas toujours aux bassins de vie et aux réalités économiques.

La face cachée : les réalités socio-économiques

Le Grand Est est une région de contrastes. À côté des succès de l’industrie du luxe en Champagne, de la vitalité de l’Euro-métropole de Strasbourg et du dynamisme frontalier, existent des défis sociaux bien réels.

L’INSEE a publié des chiffres éclairants en 2023 sur la situation de 2020. Le taux de pauvreté dans le Grand Est s’élève à 14,5 %. Cela représente 339 000 ménages vivant sous le seuil de pauvreté. Ce chiffre, légèrement supérieur à la moyenne de la France de province, cache des disparités énormes. Les anciennes régions industrielles des Ardennes ou du bassin houiller lorrain sont plus durement touchées que les zones viticoles ou les métropoles.

C’est le paradoxe de notre région : une terre d’opportunités, à la pointe de l’industrie 4.0 et de la bioéconomie, mais qui doit aussi panser les plaies de son passé industriel et lutter contre la précarité dans certains de ses territoires.

Le visage de l’État : qui est le préfet de région ?

Dans l’organisation administrative française, chaque région a un préfet qui représente l’État. Pour le Grand Est, ce poste est particulièrement stratégique en raison de son importance économique et de ses frontières. Le préfet de la région Grand Est, qui est aussi le préfet de la zone de défense et de sécurité Est et le préfet du Bas-Rhin, est le garant de l’ordre public et le pilote des politiques gouvernementales sur le territoire.

Actuellement, c’est Josiane Chevalier qui occupe cette fonction. Son rôle est de coordonner l’action des services de l’État (police, gendarmerie, finances publiques, éducation…) et de travailler en étroite collaboration avec la présidente du Conseil Régional et les autres élus locaux.

Alors, le Grand Est, c’est quoi au final ?

Après ce long voyage, revenons à notre point de départ. Le Grand Est est bien plus qu’une simple ligne sur une carte. C’est une région-continent à l’échelle française, un laboratoire de l’Europe, un concentré d’histoire.

Son nom n’a pas encore trouvé sa place dans nos cœurs, et c’est normal. Car on n’efface pas des siècles d’histoire alsacienne, de fierté lorraine et d’effervescence champenoise d’un trait de plume. L’identité du Grand Est ne se trouve pas dans un gentilé, mais dans la somme de ses richesses, de ses contrastes et de ses saveurs.

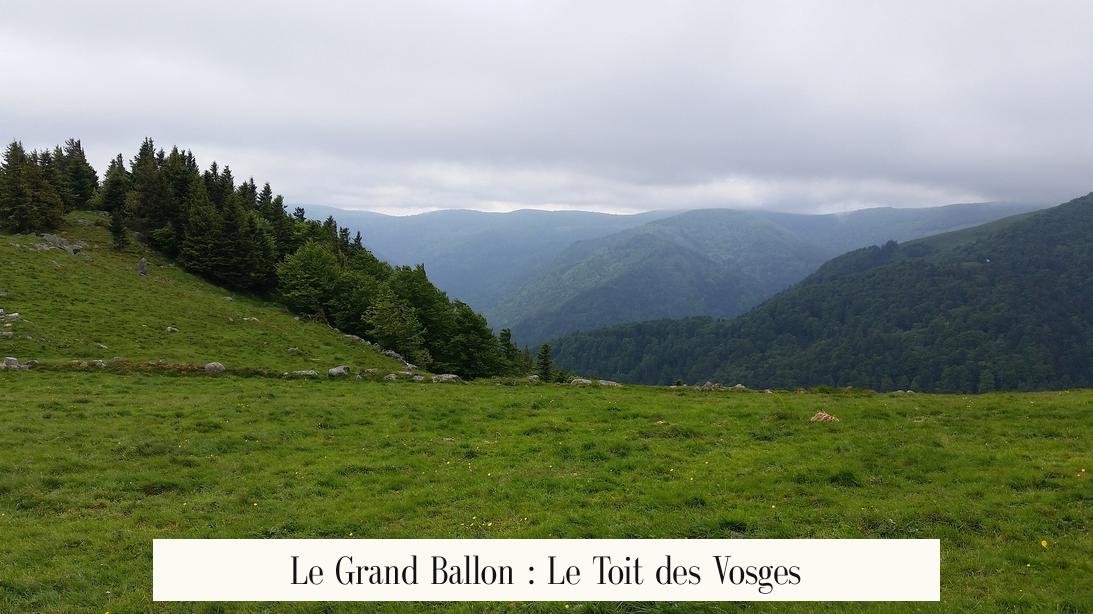

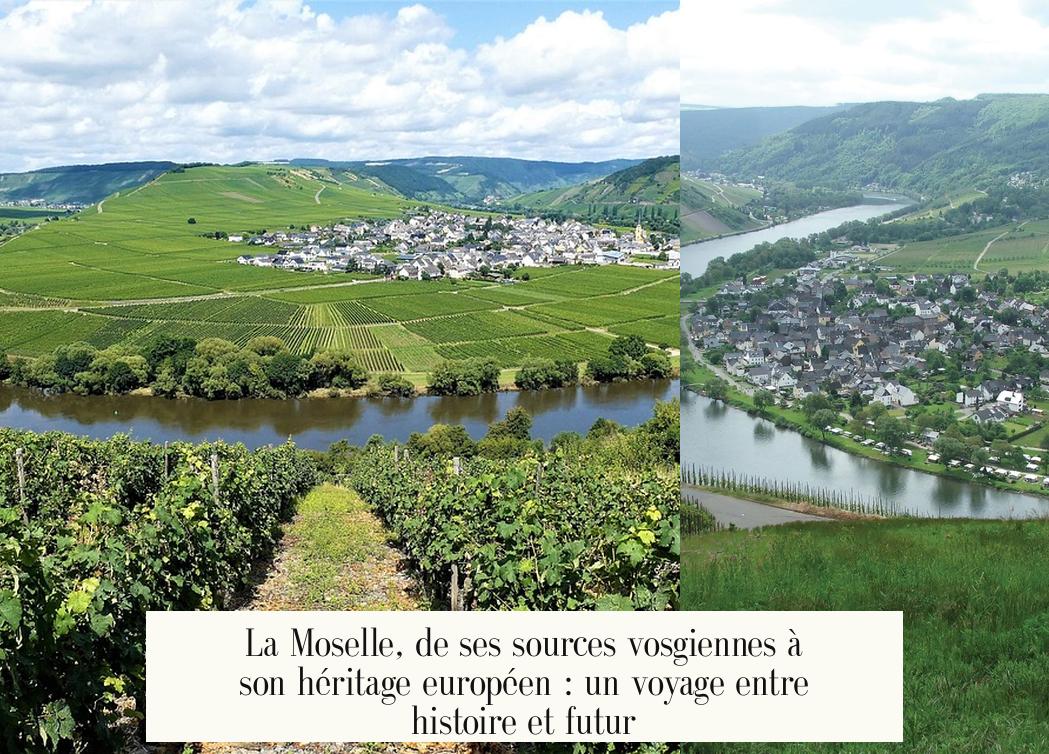

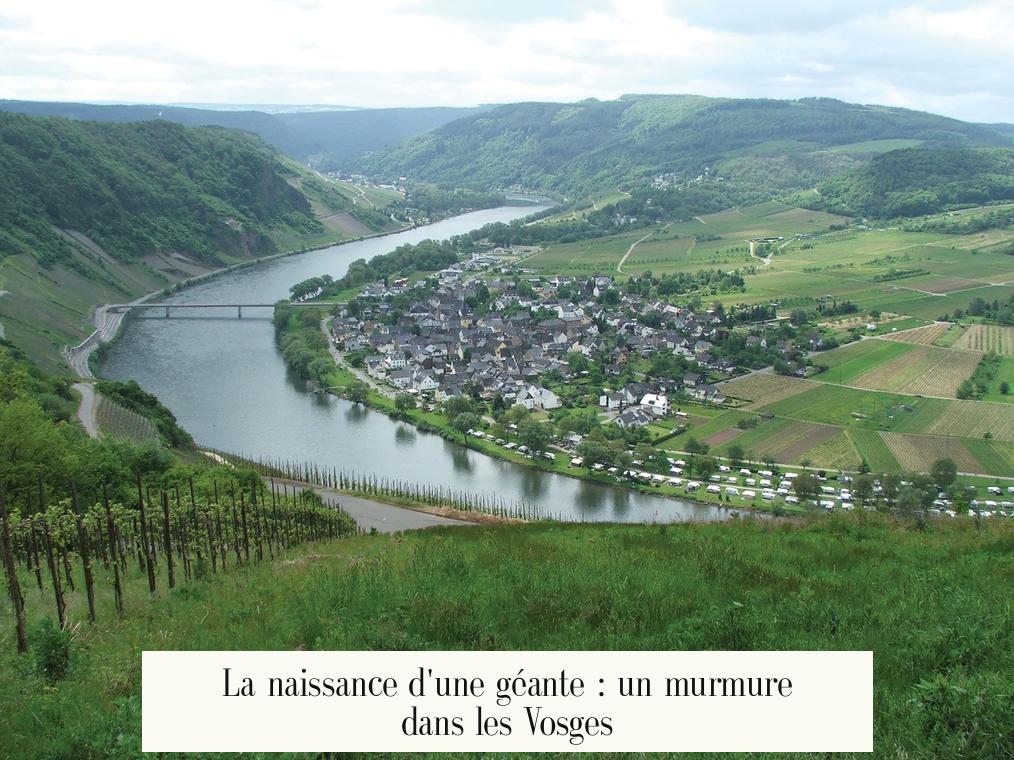

C’est une terre où l’on peut skier dans les Vosges le matin et déguster un verre de vin sur la route des vins l’après-midi. Une région où l’on commémore les batailles de Verdun et où l’on construit l’Europe de demain à Strasbourg.

Alors, ne cherchez plus à nous nommer. Venez plutôt nous rencontrer. Alsaciens, Lorrains, Champenois, Ardennais… nous sommes tout cela à la fois. Nous sommes le Grand Est. Et c’est déjà pas mal.