Démographie Française : Le Vrai Visage de la France en 2025 (Plus qu’une Carte Postale)

Quand on me demande de parler de la France, l’image qui vient souvent à l’esprit est celle d’une carte postale un peu jaunie. Vous voyez le tableau : bérets, baguettes, et un air d’accordéon flottant sur la Seine. C’est charmant, mais c’est aussi incroyablement réducteur. La France que je parcours, celle que j’analyse et que je vis au quotidien, est un organisme vivant, complexe, et bien plus fascinant que n’importe quel cliché. Pour vraiment la comprendre, il faut plonger dans ses chiffres, écouter ses langues et observer ses habitants. Et tout commence souvent par sa capitale.

Alors, pour répondre directement à cette question qui brûle les lèvres de tant de curieux et de futurs visiteurs : quel est le nombre d’habitants à Paris ?

Selon les estimations les plus récentes de l’Insee pour 2024, la population de Paris intra-muros s’élève à 2 087 600 personnes.

Voilà, le chiffre est posé. Mais ce nombre, aussi précis soit-il, n’est que la première pièce d’un puzzle immense. Il ne raconte ni la densité folle de la vie parisienne, ni la dynamique de déclin démographique subtile qui s’y opère, ni la mosaïque humaine qui compose la Ville Lumière et, par extension, le pays tout entier. Embarquez avec moi, on va décortiquer tout ça.

Paris : Un Cœur Vibrant mais qui se Serre un Peu

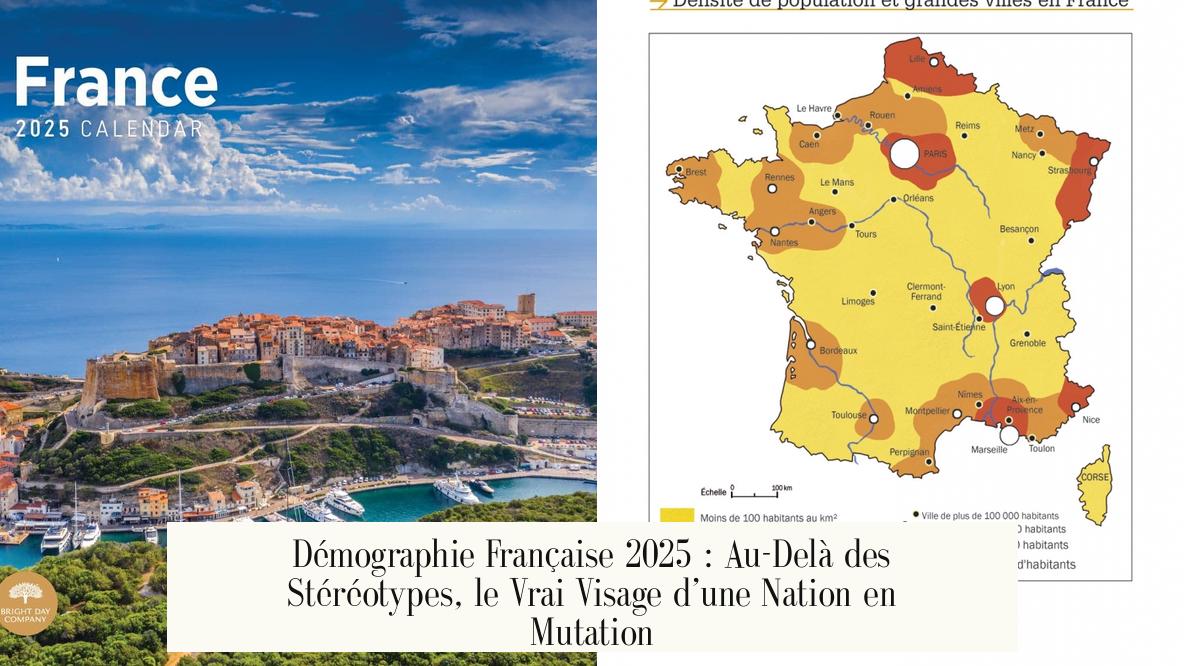

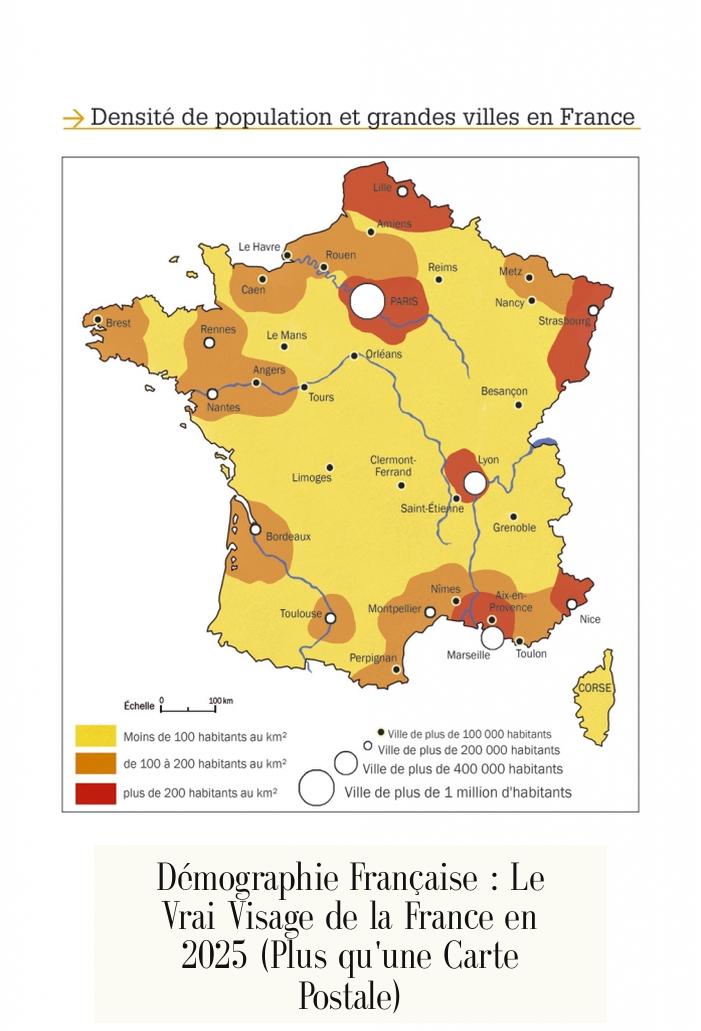

Le chiffre de 2,08 millions d’habitants peut sembler énorme, mais ce qui est véritablement stupéfiant, c’est la densité. Imaginez-vous. Avec près de 19 900 habitants au kilomètre carré, Paris est la capitale la plus dense d’Europe. C’est une fourmilière humaine où chaque mètre carré est optimisé, vécu, respiré. C’est ce qui donne à la ville cette énergie électrique, ce sentiment que tout est possible, à toute heure du jour et de la nuit.

Pourtant, un détail intéressant se cache derrière ce grand nombre : Paris perd des habitants. Oui, vous avez bien lu. Par rapport à il y a trois ans, la capitale compte 45 500 résidents de moins. Ce n’est pas un exode massif, mais plutôt un lent desserrement. Les raisons ? On peut en débattre pendant des heures autour d’un café. Le coût de la vie qui atteint des sommets, la quête d’espace après les confinements, le télétravail qui rend la province plus attractive… C’est un phénomène qui redessine doucement les contours de la vie parisienne. Paris n’est plus seulement un aimant, c’est aussi un point de départ.

La Grande Mosaïque : Qui Compose la France d’Aujourd’hui ?

Éloignons-nous un peu des quais de Seine pour regarder le tableau d’ensemble. La France est, par son histoire, une terre d’accueil et d’immigration. Les chiffres de 2023 de l’Insee sont éloquents : le pays compte 7,2 millions d’immigrés. C’est plus de 10% de la population totale. Mais d’où viennent-ils ?

Contrairement à une idée reçue tenace, la plus forte communauté étrangère en France n’est pas originaire du Maghreb. Non. Ce sont les Portugais qui sont les plus représentés, avec environ 580 000 personnes. Une présence discrète mais fondamentale, qui a contribué à construire et à façonner le pays depuis des décennies.

Si l’on regarde les pays de naissance les plus fréquents pour l’ensemble de la population immigrée, le portrait se précise. C’est une véritable carte du monde qui se dessine :

| Pays de Naissance | Pourcentage de la Population Immigrée |

|---|---|

| Algérie | 12,2 % |

| Maroc | 11,7 % |

| Portugal | 7,9 % |

| Tunisie | 4,8 % |

| Italie | 3,9 % |

| Turquie | 3,3 % |

| Espagne | 3,2 % |

Ce qui est frappant, c’est que près de la moitié des immigrés en France viennent de l’un de ces sept pays. Cela témoigne de liens historiques, géographiques et culturels profonds. Chaque vague d’immigration a apporté avec elle ses savoir-faire, ses saveurs, ses sons, et a contribué à enrichir l’identité nationale.

L’Écho des Langues : Quand la France Parle plus que le Français

« La langue de la République est le français. » Cet article de la Constitution, gravé dans le marbre depuis 1992, est le pilier de l’unité linguistique du pays. Personne ne le conteste. Mais tendez l’oreille dans le métro, au marché, ou à la sortie des écoles, et vous entendrez une symphonie bien plus variée.

Quelle est donc la deuxième langue la plus parlée en France ? La réponse est claire : c’est l’arabe dialectal. Avec ses trois à quatre millions de locuteurs, il devance toutes les autres, y compris les langues régionales historiques comme le breton, l’occitan ou l’alsacien. C’est un fait linguistique et social majeur. Il reflète simplement la démographie et l’histoire des dernières décennies. L’arabe, dans ses multiples variantes maghrébines, est une langue du quotidien pour des millions de citoyens français.

Pourtant, sa place reste complexe.

« Mais, si l’arabe a été reconnu « langue de France » en 1999, après la signature de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (non ratifiée à ce jour), choisir de l’étudier dans le secteur public relève encore du parcours du combattant. » – Le Monde Diplomatique

Cette citation met en lumière un paradoxe très français. On reconnaît une réalité culturelle tout en peinant à lui donner une place institutionnelle. Dans quarante-cinq départements, l’enseignement de l’arabe est tout simplement absent du système public. C’est un débat passionné, qui touche à l’identité, à l’intégration et à la laïcité.

Cette richesse linguistique ne s’arrête pas là. Le classement se poursuit avec :

- Les créoles

- Le berbère

- L’alsacien

- L’occitan

- Le breton

Chacune de ces langues raconte une histoire, un attachement à un territoire, une culture qui refuse de s’effacer face à l’hégémonie du français.

La Bande-Son et les Visages de la France Moderne

La démographie n’est pas qu’une affaire de statistiques froides. Elle infuse la culture populaire de manière tangible, parfois surprenante. Prenez la musique, par exemple. Qui est l’artiste français le plus écouté dans le monde en 2025 ? Oubliez les icônes du passé. Il s’agit de Gims. Avec ses 18,36 millions d’abonnés sur Spotify, il est l’artiste francophone qui rayonne le plus à l’international. Sa musique, mélange de pop urbaine, de rap et de sonorités africaines, est la bande-son d’une génération. Elle est le reflet parfait de cette France plurielle, connectée au monde, loin des clichés de la chanson à texte.

Un autre marqueur culturel fascinant est celui des prénoms. Les prénoms que nous donnons à nos enfants sont des indicateurs puissants des tendances sociales et des influences culturelles. Et à ce jeu, un prénom se détache de manière spectaculaire. Lequel ? Mohamed. C’est tout simplement le prénom le plus porté dans le monde, et en France, il figure régulièrement dans le top 20 des prénoms les plus attribués aux nouveau-nés. C’est la preuve la plus intime et la plus personnelle de l’évolution démographique d’un pays. Un prénom qui, il y a cinquante ans, était perçu comme exclusivement « étranger » est aujourd’hui un prénom français, courant dans les cours d’école de toute la République.

Une Géographie des Influences : Où Vivent ces Réalités ?

Cette mosaïque humaine n’est pas répartie de manière uniforme sur le territoire. L’histoire, les opportunités économiques et les réseaux familiaux ont dessiné une géographie très spécifique de l’immigration.

Sans surprise, les grandes aires urbaines sont les principaux pôles d’attraction. L’aire urbaine de Paris est un cas d’école : 35,8 % des immigrés y vivent, contre seulement 14,3 % des non-immigrés. C’est une concentration massive qui explique en partie le dynamisme culturel et économique de la région, mais aussi certaines des tensions sociales qui peuvent y naître. Au sein de l’Île-de-France, les immigrés originaires des pays du Maghreb sont particulièrement représentés, façonnant l’identité de nombreux départements comme la Seine-Saint-Denis.

Mais il y a des exceptions. Dans l’Essonne et la Seine-et-Marne, par exemple, ce sont les personnes originaires du Portugal qui sont majoritaires. Un rappel que chaque territoire a sa propre histoire migratoire.

Et où trouve-t-on le moins d’immigrés ? Les statistiques de l’Insee pointent vers des régions comme les Hauts-de-France (anciennement Nord-Pas-de-Calais-Picardie), où la population immigrée est proportionnellement moins présente que dans le reste du pays. Les zones rurales et les petites villes restent également, en général, plus homogènes, bien que cette réalité change elle aussi progressivement.

Au-delà des Chiffres, une Identité en Mouvement

Alors, que retenir de ce voyage au cœur de la démographie française en 2025 ?

- Paris est un concentré d’humanité, une capitale incroyablement dense qui commence à ressentir le besoin de respirer un peu, entraînant une légère mais notable baisse de sa population.

- La France est une terre d’immigration complexe, où les origines sont bien plus diverses que les stéréotypes ne le laissent penser, avec une forte présence historique européenne, notamment portugaise, et des liens profonds avec le Maghreb.

- La bande-son linguistique du pays est polyphonique. Si le français en est la voix principale, l’arabe dialectal en est le chœur le plus important, une réalité culturelle indéniable.

- La culture populaire est le miroir de cette diversité. Des artistes comme Gims aux prénoms comme Mohamed, les influences multiples ne sont plus à la marge, elles sont au cœur de l’identité française contemporaine.

Comprendre la France aujourd’hui, c’est accepter de mettre de côté la carte postale. C’est accepter que l’identité n’est pas une chose figée, mais un récit en constante réécriture. Un récit nourri par des millions de trajectoires individuelles, venues d’ici et d’ailleurs. C’est un défi, parfois une source de tensions, mais c’est surtout une richesse inouïe. La vraie France n’est pas dans un musée ; elle est dans cette formidable et bouillonnante complexité humaine. Et c’est bien plus passionnant comme ça.