Metz : Au-delà de la Pucelle, Plongée au Cœur d’une Ville Inattendue

Quand je pense à Metz, une image me vient immédiatement à l’esprit. Ce n’est pas seulement celle d’une carte postale. C’est le reflet du soleil couchant sur la pierre de Jaumont, cette roche calcaire dorée qui donne à la ville ses teintes chaudes et uniques. C’est une sensation. Une ville qui a traversé les âges sans jamais vraiment se livrer. On la croit connaître, on la résume souvent à quelques clichés, mais Metz est bien plus complexe. Elle a des secrets, des facettes cachées et une histoire si riche qu’elle en devient presque un personnage à part entière.

Alors, pour commencer, répondons directement à la question qui vous amène peut-être ici.

Le surnom le plus célèbre de la ville de Metz est « La Pucelle ».

Un surnom poétique, presque chevaleresque, n’est-ce pas ? Mais ce n’est pas une simple coquetterie. Ce nom, tout comme son jumeau « L’Unviolée », est le fruit d’une histoire de résilience et d’indépendance farouche. Il nous raconte une époque où les murs de la ville étaient plus qu’une simple délimitation géographique ; ils étaient le symbole d’une liberté chèrement défendue.

Maintenant que la réponse est donnée, permettez-moi de vous emmener plus loin. Oublions les guides touristiques classiques. Je vous propose une balade intime dans les veines de Metz, pour comprendre ce qui fait vibrer cette cité millénaire en 2025.

« La Pucelle » : Un Surnom Forgé dans le Feu de l’Histoire

Pour vraiment saisir l’âme de Metz, il faut remonter le temps. Loin, très loin. Imaginez une cité puissante, au cœur de l’Europe médiévale. Metz n’est pas juste une ville, c’est une république libre, un État quasi indépendant au sein du Saint-Empire romain germanique. Elle a sa propre monnaie, ses propres lois, et surtout, une volonté de fer.

C’est cette capacité à repousser les assauts, à ne jamais plier face aux convoitises des ducs, des rois et des empereurs, qui lui a valu ce surnom. Elle est restée « Pucelle », inviolée. C’est une métaphore de son intégrité politique et militaire.

Metz, c’est l’histoire d’une forteresse qui a su transformer ses murs de pierre en un bouclier d’indépendance.

Un événement majeur vient sceller ce statut : la diète de Metz en 1356. L’empereur Charles IV en personne y promulgue la Bulle d’or. Ce texte, fondamental pour le Saint-Empire, fixe les règles de l’élection impériale pour des siècles. Le choix de Metz pour un tel acte n’est pas anodin. Il confirme son importance stratégique et politique. La ville est alors à son apogée, un carrefour européen incontournable.

Cette histoire n’est pas juste une ligne dans un livre. Elle imprègne encore les rues, les pierres. Quand on se promène près de la Porte des Allemands, on sent encore le poids de ce passé glorieux et turbulent.

Les Messins : Portrait-Robot des Habitants d’une Ville à Double Culture

On les appelle donc les Messins (et les Messines, bien sûr). Mais qui sont-ils vraiment, ces héritiers de la Pucelle ? Définir l’identité messine est un exercice fascinant. La ville a été un yoyo géopolitique, ballotée entre les influences françaises et germaniques. Française de cœur et de culture, elle a connu l’Annexion allemande de 1871 à 1918.

Cette période a laissé des traces indélébiles, et pas seulement négatives. Elle a façonné un urbanisme unique et une mentalité particulière. Le Messin typique, s’il existe, a peut-être cette rigueur héritée du monde germanique, mêlée à une certaine joie de vivre et un art de la table bien français. C’est une ville où la précision d’un plan d’urbanisme wilhelminien cohabite avec le chaos charmant d’une place médiévale.

Cette dualité est la plus grande richesse de Metz. C’est une ville-pont, un trait d’union entre deux mondes. Et ses habitants en sont le reflet vivant.

De la « Lanterne du Bon Dieu » au Quartier Impérial : une Architecture de Contrastes

Si vous ne deviez voir qu’une seule chose à Metz, ce serait sans doute sa cathédrale. Mais attention, la voir ne suffit pas. Il faut la vivre de l’intérieur.

La Cathédrale Saint-Étienne, Phare de Lumière

Son surnom ? La « Lanterne du Bon Dieu ». Et il n’est absolument pas usurpé. Oubliez tout ce que vous savez sur les cathédrales sombres et austères. Ici, les murs semblent s’effacer pour laisser place à la lumière. Avec près de 6 500 m² de vitraux, c’est une véritable symphonie de couleurs.

Entrer dans Saint-Étienne, c’est comme plonger dans un kaléidoscope géant. Les vitraux, qui s’étalent du XIIIe au XXe siècle – avec des œuvres magistrales de Marc Chagall – racontent des histoires. Mais surtout, ils créent une atmosphère. Par temps gris, l’intérieur est baigné d’une lueur bleue et apaisante. Par grand soleil, des faisceaux de lumière multicolores dansent sur les piliers centenaires. C’est une expérience quasi mystique.

Le Quartier Impérial : Berlin-sur-Moselle

Sortez de la cathédrale, marchez quelques minutes et changez complètement d’univers. Bienvenue dans le Quartier Impérial. C’est ici que l’influence germanique est la plus palpable. Construit par les Allemands pendant l’Annexion, ce quartier est un témoignage spectaculaire de l’architecture wilhelmienne.

On y trouve des bâtiments monumentaux : la gare, élue plusieurs fois « plus belle gare de France », avec ses allures de château médiéval fantasmé ; la Poste centrale, massive et imposante. Les styles se mélangent : néo-roman, néo-gothique, Art déco… C’est un musée d’architecture à ciel ouvert. Certains le jugent un peu lourd, un peu trop martial. Moi, j’y vois une puissance et une ambition folles. C’est ce contraste saisissant avec le centre historique français qui rend Metz si unique. Le Quartier Impérial est souvent cité, comme sur

Tripadvisor, comme le plus beau quartier de la ville, et on comprend pourquoi.

Où Bat le Cœur de Metz ? Voyage au Centre des Quartiers

Une ville, ce n’est pas qu’un centre-ville historique. Ce sont des quartiers, avec leurs ambiances, leurs populations, leurs secrets. Metz ne fait pas exception. Et grâce à des données récentes, on peut dessiner une carte assez précise de la sociologie messine.

Le « Triangle d’Or » : Où vivent les plus fortunés ?

Si l’argent parle, il murmure dans des quartiers spécifiques. En se basant sur les données de 2024, une hiérarchie se dessine clairement. Loin des clichés, ce ne sont pas toujours les rues hyper-centrales qui abritent les plus hauts revenus.

| Quartier | Revenu moyen / Prix m² indicatif | Atmosphère |

|---|---|---|

| Nouvelle Ville Nord | 2 511 € | Bourgeois et aéré, avec de superbes immeubles Art Nouveau et haussmanniens. |

| Magny Sud | 2 350 € | Ambiance village, plus calme et résidentiel, avec des maisons individuelles. |

| Centre-Gare | 2 299 € | Le prestige du Quartier Impérial, pratique et très bien desservi. |

| De Villeneuve – Vosges – Lorraine | 2 276 € | Un secteur résidentiel proche des axes de communication. |

Ces chiffres, issus d’analyses de Actu.fr, dessinent une géographie de la prospérité. La Nouvelle Ville, avec ses larges avenues et son architecture élégante, confirme son statut de quartier prisé. Magny offre un compromis pour ceux qui cherchent la tranquillité d’un village aux portes de la ville.

Le Meilleur Quartier n’est pas Forcément le Plus Riche

Mais la richesse fait-elle le bonheur ? Pas toujours. Une étude intéressante de 2024 sur la qualité de vie a révélé des surprises. Quand on interroge les Messins sur la sécurité, les commerces, les transports et la vie de quartier, deux noms ressortent, et ce ne sont pas ceux du tableau ci-dessus.

Devant-les-Ponts et La Patrotte.

Ces deux quartiers, plus excentrés, obtiennent d’excellentes notes globales (6,7/10). La Patrotte se distingue même avec un 7,8/10 pour sa vie de quartier. Pourquoi ? Parce qu’on y trouve une âme, une vraie vie de proximité avec des commerces spécialisés, des artisans, des marchés. C’est la preuve qu’un « bon » quartier est une notion subjective. Pour certains, ce sera un appartement de standing avec vue sur la cathédrale. Pour d’autres, ce sera la convivialité d’une rue commerçante populaire et la facilité de tout faire à pied.

Metz offre cette diversité. Elle n’impose pas un seul modèle de vie.

Benoît Michaux, le Visage de la Réussite Lorraine

Quand on parle de richesse, on pense souvent à des fortunes lointaines, parisiennes ou internationales. Pourtant, la Lorraine et Metz ont aussi leurs figures de proue. La plus emblématique en 2024 est sans doute Benoît Michaux.

Fondateur du groupe Mentor, un empire discret mais tentaculaire de 120 sociétés, sa fortune est estimée à 750 millions d’euros. C’est une réussite locale, bâtie pierre par pierre. Depuis début 2024, il a passé le flambeau de la présidence à son fils, Pierre, assurant la pérennité de ce groupe familial.

L’histoire de Benoît Michaux est intéressante car elle incarne un certain dynamisme économique lorrain, loin des projecteurs des grandes métropoles. Elle rappelle que le tissu économique local est bien vivant et qu’il génère des réussites spectaculaires.

Metz, Cœur d’un Archipel Urbain

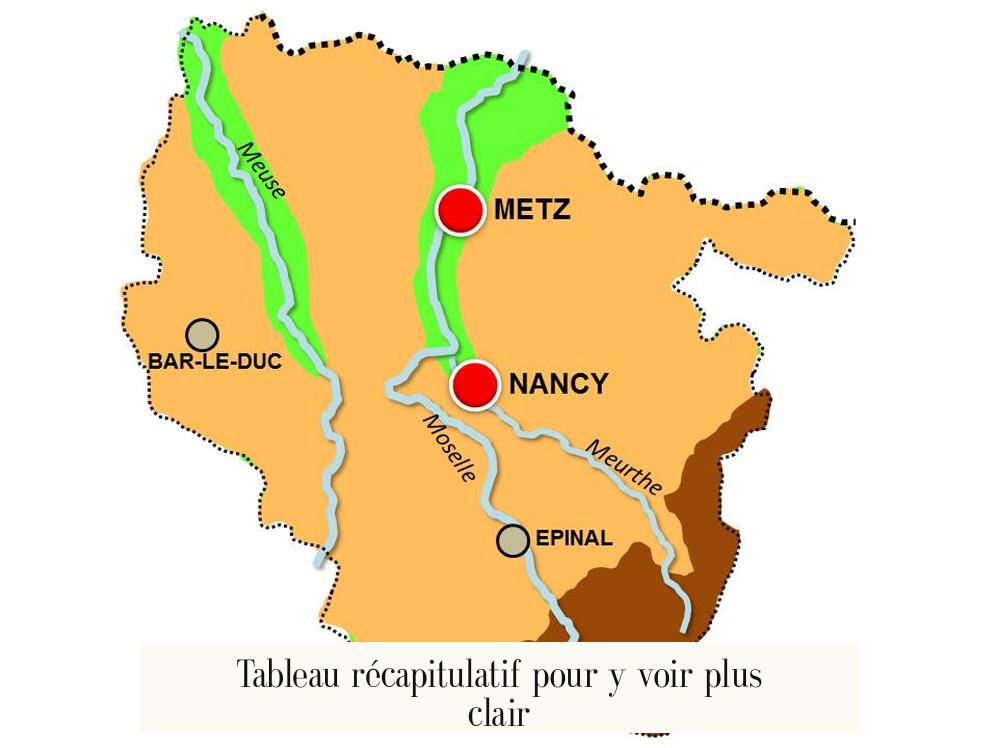

Enfin, on ne peut pas parler de Metz sans évoquer ce qui l’entoure. Metz n’est pas une île. C’est le centre d’une constellation de communes qui vivent en symbiose avec elle.

- Montigny-lès-Metz : presque une extension naturelle du centre-ville vers le sud.

- Le Ban-Saint-Martin, Plappeville, Longeville-lès-Metz : sur les coteaux, offrant des vues imprenables et un cadre de vie plus vert.

- Woippy : au nord, un pôle économique et résidentiel important.

- Marly, Peltre, Ars-Laquenexy : vers le sud-est, combinant zones résidentielles et pôles d’activités comme l’hôpital de Mercy.

Cette galaxie de communes limitrophes (Pouilly, Coincy, Lorry-lès-Metz, La Maxe, Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux) forme la véritable aire urbaine messine. Comprendre Metz, c’est aussi comprendre ces flux quotidiens, ces liens qui unissent la ville-centre à sa périphérie. C’est cet ensemble qui forme le véritable bassin de vie des Messins.

Alors, Metz, au Final ?

En 2025, Metz est bien plus que « La Pucelle ». Ce surnom historique est son acte de naissance, le socle de son caractère. Mais la ville a su évoluer, se métamorphoser, se réinventer.

C’est une ville de lumière, incarnée par sa « Lanterne du Bon Dieu ». C’est une ville de contrastes, où l’élégance française flirte avec la rigueur germanique. C’est une mosaïque de quartiers, où les grandes avenues bourgeoises côtoient des cœurs de village populaires et animés. C’est un pôle économique qui crée ses propres champions.

La prochaine fois que vous entendrez parler de Metz, ne vous contentez pas de l’image de la cathédrale ou du souvenir de son surnom. Pensez à cette complexité, à cette richesse discrète. Pensez à cette ville qui, comme la pierre de Jaumont, ne révèle sa véritable couleur dorée que sous une certaine lumière. Une lumière qu’il faut prendre le temps de chercher. Et je vous assure, le jeu en vaut la chandelle.