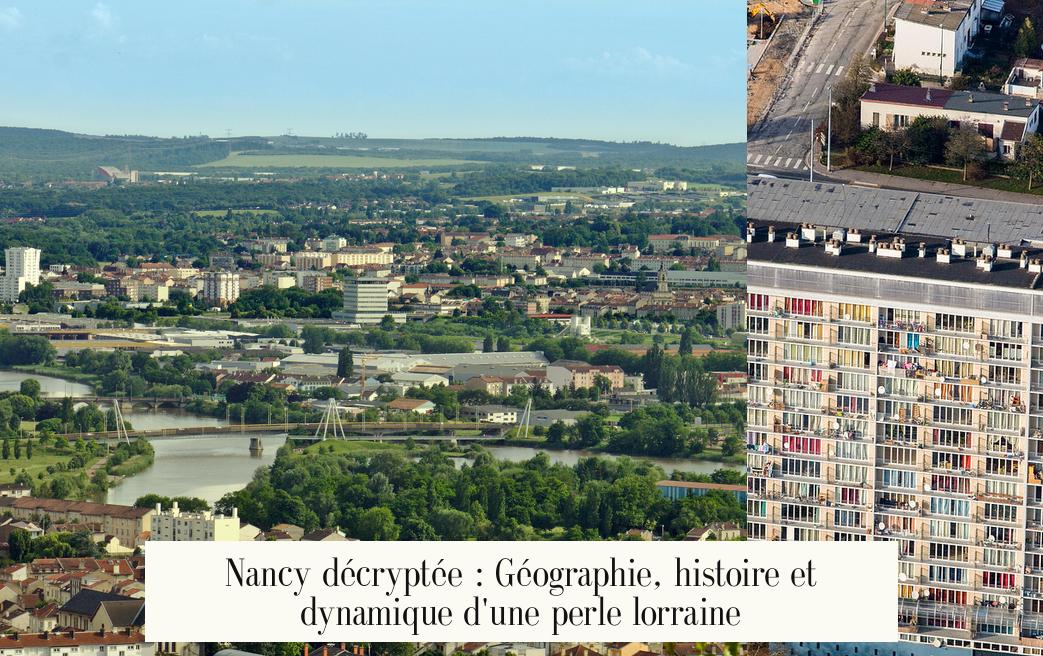

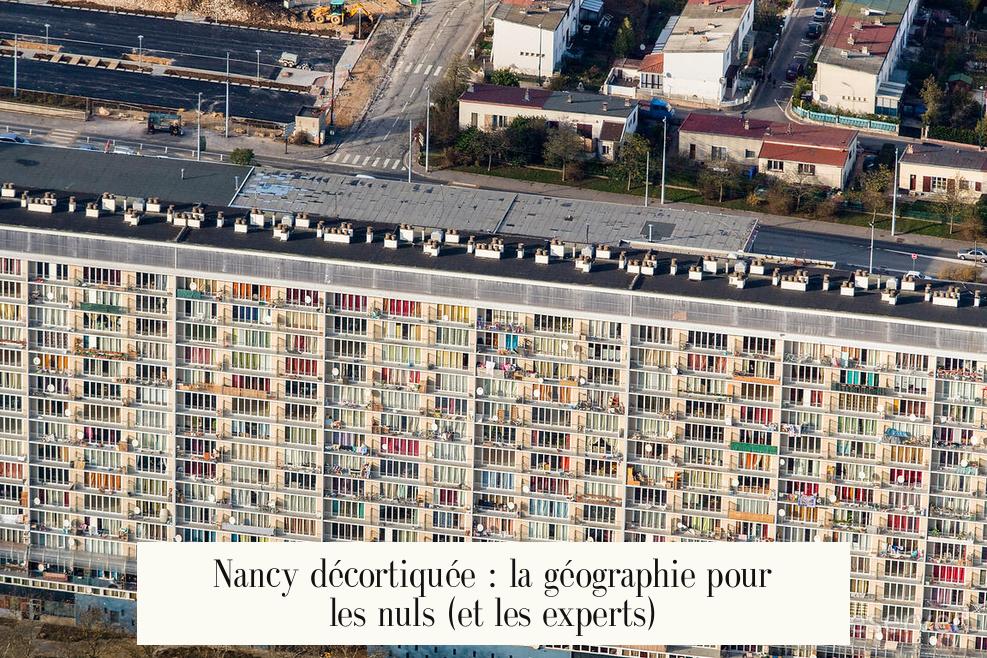

la fameuse question : où se cache donc Nancy sur la carte de France ? On me la pose souvent, comme si cette pépite lorraine était un secret bien gardé, un point d’interrogation posé entre Paris et Strasbourg. Laissez-moi vous éclairer, pas seulement avec des coordonnées GPS, mais avec le cœur et l’âme d’un lieu qui est bien plus qu’une simple localisation.

Nancy se situe dans la région Grand Est, au sein du département de Meurthe-et-Moselle, dont elle est la préfecture.

Voilà pour la réponse brute, celle qu’on donne pour un Trivial Pursuit. Mais cette réponse est un peu comme dire que le macaron n’est qu’un biscuit. C’est vrai, mais ça manque cruellement de saveur. Car la position de Nancy, c’est toute une histoire, une géopolitique à elle seule, un carrefour d’influences qui a façonné son caractère unique. Alors, suivez-moi, on part en exploration.

Nancy décortiquée : la géographie pour les nuls (et les experts)

Pour bien comprendre une ville, il faut d’abord la situer. C’est le B.A.-BA. Nancy n’est pas une île déserte ; elle est fermement ancrée dans un territoire riche et complexe.

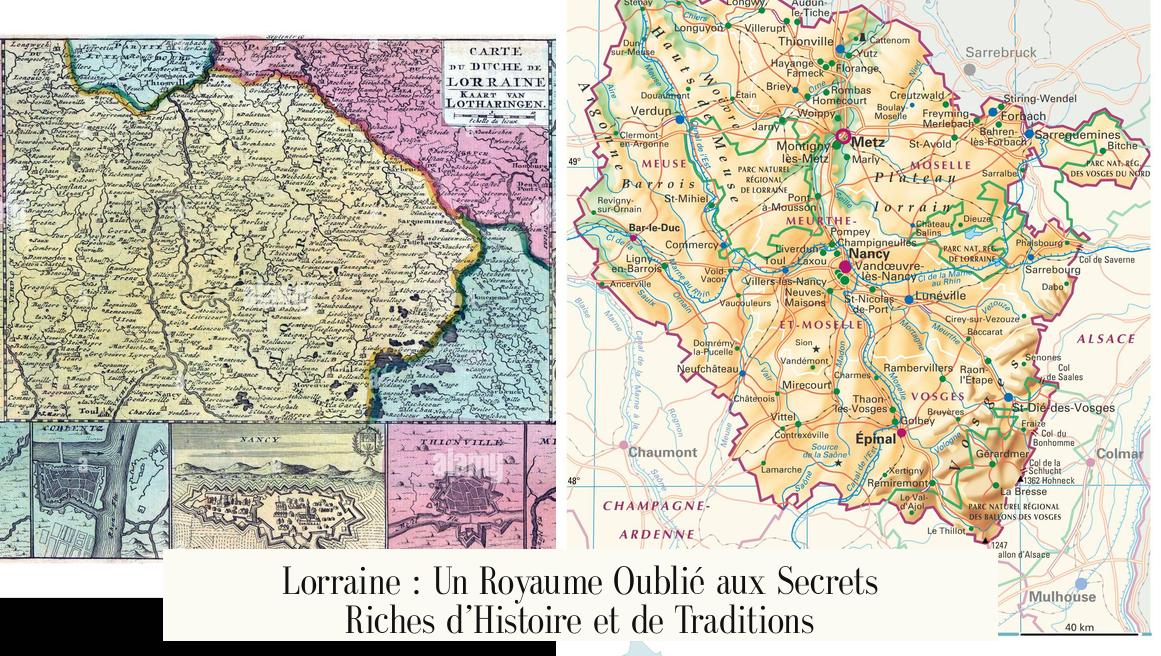

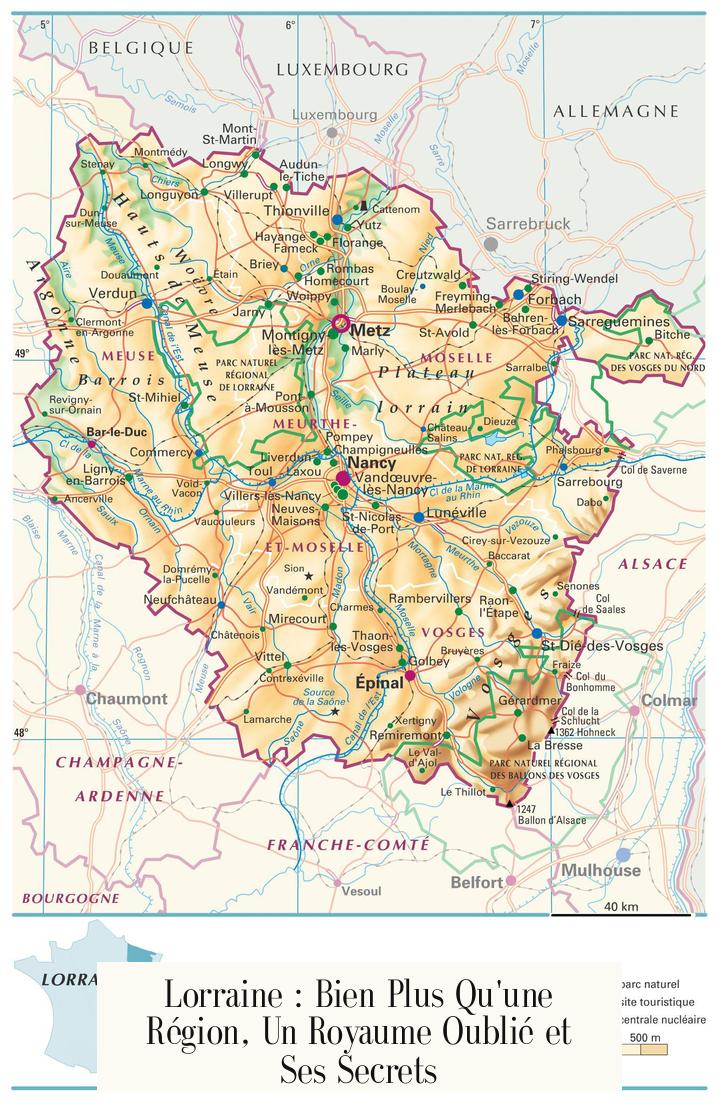

La Région Grand Est : un géant aux portes de l’Europe

Imaginez un immense territoire qui s’étire de la Champagne aux Vosges, frôlant la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse. Vous y êtes. C’est le Grand Est. Nancy s’y trouve, non pas au centre géographique, mais dans un cœur battant, celui de l’ancienne Lorraine. Cette position la place d’emblée dans une dynamique transfrontalière. On sent ici le souffle de l’Europe, les échos des pays voisins. Ce n’est pas un hasard si tant de destins européens se sont joués dans cette région.

Le département de Meurthe-et-Moselle : une cicatrice de l’Histoire

Le nom même de son département, « Meurthe-et-Moselle », est une poésie administrative qui raconte une histoire. Créé en 1871, après la défaite contre la Prusse et l’annexion d’une partie de la Lorraine, ce département est un patchwork. Il est né de la fusion des territoires restés français des anciens départements de la Meurthe et de la Moselle.

Nancy est devenue préfecture de ce « nouveau » département, un peu par la force des choses, devenant le bastion de la France dans une région meurtrie. Cette position de « capitale de l’Est » lui colle à la peau depuis.

Aujourd’hui, la Meurthe-et-Moselle, c’est 732 590 âmes, 591 communes et un dynamisme qui s’articule autour de l’axe Nancy-Metz. Comprendre ce contexte, c’est comprendre pourquoi Nancy a toujours eu un œil tourné vers sa voisine Metz, et l’autre vers Paris.

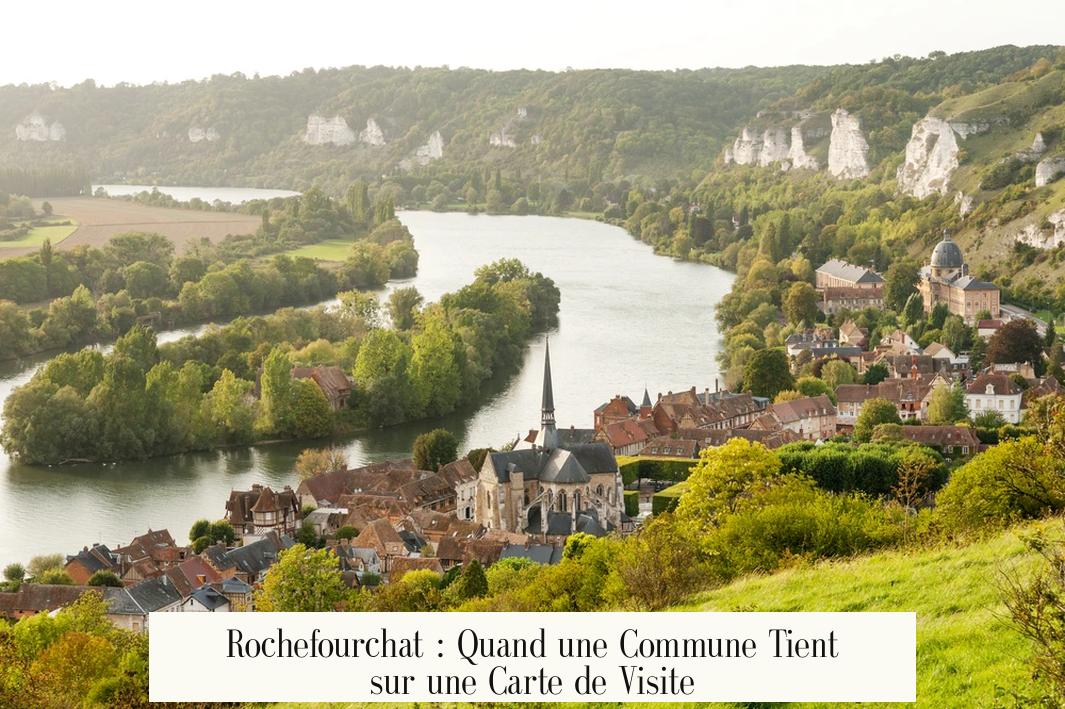

Un décor naturel entre rivière et contreforts

Nancy s’est installée confortablement sur les rives de la Meurthe. Ce n’est pas la Seine, mais cette rivière a structuré la ville et son développement. Plus important encore, sa position relative est clé :

- À 281 km à l’est de Paris : Assez loin pour avoir sa propre identité, assez proche pour rester connectée à la capitale (merci le TGV !).

- À 75 km des premiers massifs vosgiens : La nature n’est jamais loin. Les Nancéiens ont l’air de la montagne à portée de voiture pour les week-ends au vert.

Cette dualité entre hub urbain et proximité avec la nature est l’un des charmes discrets de sa localisation.

Une position stratégique qui a forgé un joyau

La géographie n’est rien sans l’Histoire. La position de Nancy en a fait un enjeu, un pion sur l’échiquier européen pendant des siècles. Et c’est précisément ce qui l’a rendue si magnifique.

Capitale des Ducs de Lorraine : un État dans l’État

Pendant des siècles, Nancy n’était pas vraiment en France. C’était la capitale du Duché de Lorraine, un État indépendant et souverain, coincé entre le Royaume de France et le Saint-Empire Romain Germanique. Sacrée position ! Cela a forcé ses ducs à être de fins diplomates, des bâtisseurs et des mécènes pour affirmer leur puissance.

C’est cet héritage qui nous a offert l’un des plus beaux ensembles architecturaux du XVIIIe siècle au monde. Quand on me demande « Comment est Nancy ? », je réponds souvent : « Allez sur la Place Stanislas et vous comprendrez ».

- La Place Stanislas : Un joyau d’or et de lumière, reliant la vieille ville médiévale à la ville neuve. C’est le salon de la ville.

- La Place de la Carrière : Plus intime, plus majestueuse, elle prolonge la Place « Stan » avec une élégance folle.

- La Place d’Alliance : Discrète et poétique, elle complète ce trio classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette richesse n’est pas un accident. C’est le fruit direct de sa position : un duché qui devait rayonner pour exister.

L’École de Nancy : l’Art Nouveau comme affirmation identitaire

Après l’annexion de l’Alsace-Moselle en 1871, Nancy redevient une ville frontière. Elle accueille de nombreux intellectuels et industriels qui fuient les territoires allemands. De cette effervescence naît un mouvement artistique majeur : l’École de Nancy, fer de lance de l’Art Nouveau en France. Des artistes comme Émile Gallé, Louis Majorelle ou les frères Daum s’inspirent de la nature locale, des chardons lorrains, pour créer un art total. C’est une réponse culturelle et identitaire à la proximité menaçante de l’Empire allemand. Encore une fois, la localisation explique l’art.

Nancy et ses voisins : le jeu des distances

Parler de la position de Nancy, c’est aussi parler de ses voisins. Et là, les choses deviennent intéressantes, surtout quand on regarde vers l’est.

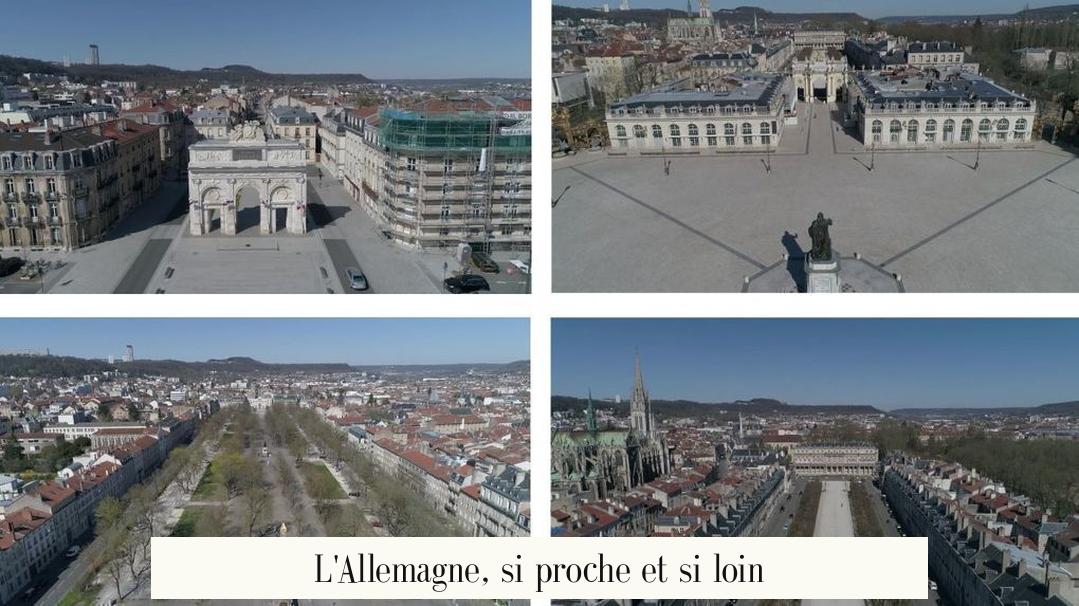

L’Allemagne, si proche et si loin

On lit souvent tout et son contraire sur la distance entre Nancy et l’Allemagne. Clarifions. La distance « à vol d’oiseau » entre le centre de Nancy et la frontière allemande est d’environ 80-90 kilomètres. C’est très proche.

Cependant, les outils en ligne peuvent parfois donner des chiffres étranges. Une source mentionne 315 km, ce qui correspondrait plutôt à une distance vers une ville au cœur de l’Allemagne, et un autre chiffre routier de 785,9 km qui, soyons honnêtes, relève de la science-fiction. Il s’agit probablement d’un bug calculant un itinéraire incroyablement alambiqué.

Restons pragmatiques. Pour un Nancéien, l’Allemagne, c’est la porte à côté. Sarrebruck, la grande ville allemande la plus proche, est à environ 1h30 de route.

Pour vous donner une idée plus claire, voici un petit tableau des distances routières depuis Nancy.

| Destination | Distance approximative | Temps de trajet estimé (voiture) |

|---|---|---|

| Metz | 60 km | ~ 50 min |

| Strasbourg | 150 km | ~ 1h45 |

| Luxembourg (ville) | 120 km | ~ 1h30 |

| Sarrebruck (Allemagne) | 120 km | ~ 1h30 |

| Paris | 350 km (via A4) | ~ 3h30 |

Ce tableau montre bien une chose : Nancy est un point central dans un rayon de 2 heures qui englobe 3 pays différents (France, Allemagne, Luxembourg). C’est ça, sa véritable force géographique aujourd’hui. D’ailleurs, de nombreuses communes autour de Nancy entretiennent des jumelages forts, comme Essey-lès-Nancy avec la ville allemande de Brigachtal, située en Forêt-Noire. Ces liens humains ancrent encore plus Nancy dans son environnement européen.

Ressentir la localisation : Nancy en 2025

Au-delà des cartes et des kilomètres, une localisation, ça se vit, ça se ressent au quotidien. Et en 2025, la position de Nancy est un atout formidable.

Une Métropole universitaire et dynamique

Être une « grande ville de l’Est » a attiré les talents et les institutions. Nancy est une immense ville universitaire. Ses campus, ses grandes écoles et ses laboratoires de recherche irriguent la ville d’une jeunesse et d’une énergie constantes. Cette concentration de matière grise en fait un pôle d’attractivité majeur dans le Grand Est. Sa position, qui aurait pu être un handicap (loin de la mer, loin des grands centres de décision parisiens), est devenue une force, créant un écosystème autonome et performant.

Un carrefour logistique et économique

La position de Nancy sur l’axe nord-sud (Benelux-Méditerranée) et sa proximité avec l’axe est-ouest (Paris-Strasbourg) en font un nœud logistique stratégique. C’est moins glamour que la Place Stanislas, je vous l’accorde, mais c’est vital pour l’économie de la région. De nombreuses entreprises choisissent cette zone pour sa connectivité routière et ferroviaire.

Une qualité de vie « à la lorraine »

Finalement, où se trouve Nancy ? Elle se trouve à l’équilibre. À l’équilibre entre une métropole vibrante et une ville à taille humaine où l’on peut encore respirer. À l’équilibre entre un patrimoine historique écrasant de beauté et une modernité tournée vers l’innovation. À l’équilibre entre une identité française forte et une ouverture naturelle sur les cultures germaniques et luxembourgeoises.

Sa localisation, c’est sa personnalité. Un peu secrète, incroyablement riche, résolument européenne et profondément lorraine. Elle n’est pas juste un point sur une carte de France. Elle est un pont. Un pont entre les époques, entre les cultures, entre la France et le cœur de l’Europe.

Alors la prochaine fois que vous déplierez une carte, ne cherchez pas seulement le nom « Nancy ». Cherchez ce carrefour, ce point de convergence. C’est là que vous la trouverez vraiment. Et je vous garantis que le voyage en vaut la peine.