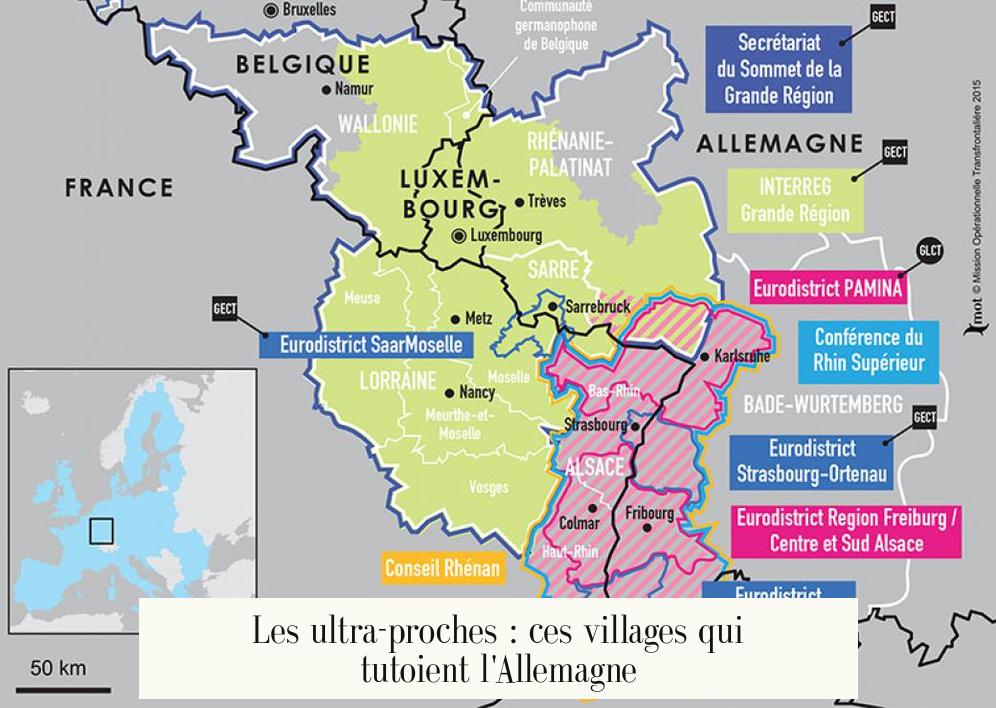

Ah, le Grand Est ! Quand on me pose la question, je souris. C’est un peu comme me demander de décrire une mosaïque complexe en un seul mot. Cette région, née en 2016 de la fusion de l’Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine, est un véritable mille-feuille territorial, historique et culturel. On y passe des vignobles pétillants aux forêts profondes, des métropoles européennes aux villages qui semblent figés dans le temps.

Alors, pour répondre directement à cette fameuse question qui vous amène ici :

Les grandes villes du Grand Est, en termes de population et d’influence, sont Strasbourg, Reims, Metz, Mulhouse et Nancy, chacune agissant comme un pôle majeur pour son territoire historique respectif.

Mais s’arrêter là serait une insulte à la richesse de cette région. Ce serait comme juger un grand vin à son étiquette. Je vous propose donc de déboucher la bouteille. Partons ensemble pour un voyage au cœur de ces villes qui ne sont pas de simples points sur une carte, mais des univers à part entière, chacun avec son caractère, ses secrets et sa propre musique.

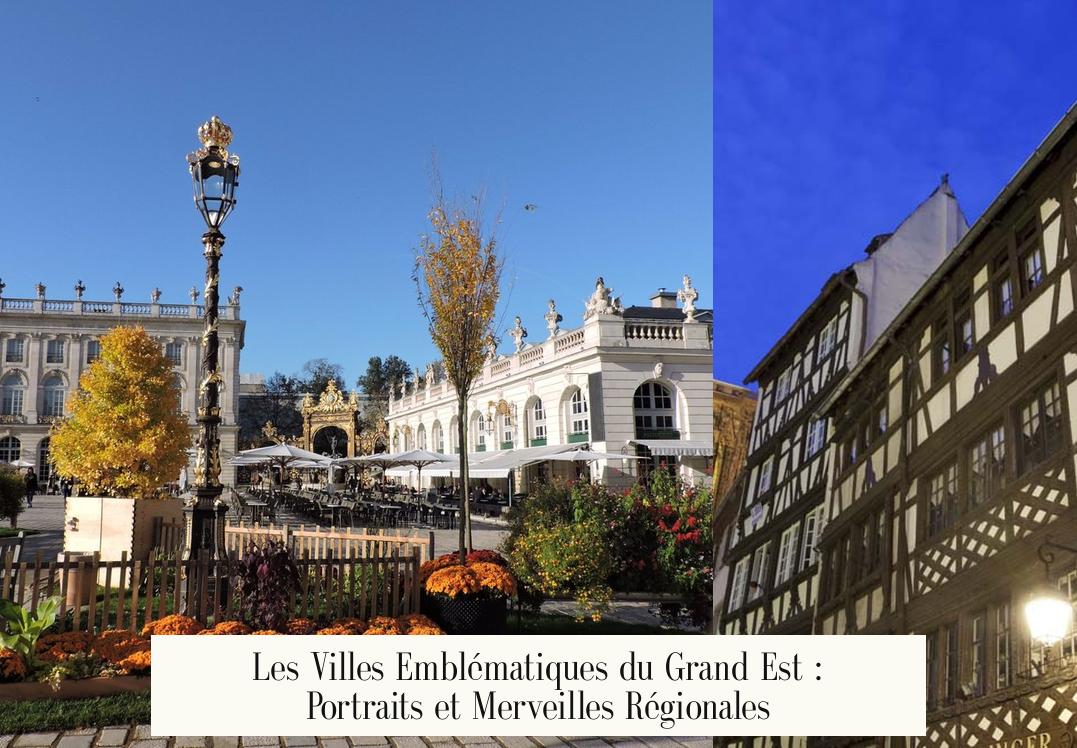

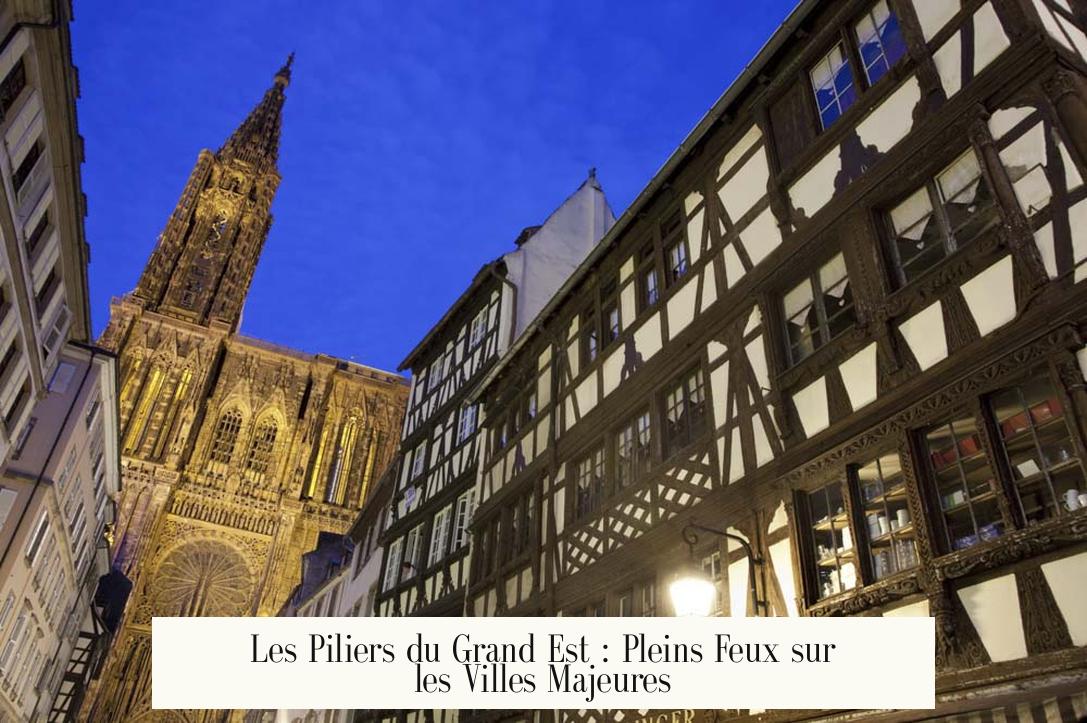

Les Piliers du Grand Est : Pleins Feux sur les Villes Majeures

Pour bien comprendre le Grand Est, il faut d’abord connaître ses piliers. Ces métropoles sont les moteurs économiques, culturels et démographiques de la région. Elles ne se ressemblent pas, et c’est tant mieux. C’est dans leurs différences que se niche l’âme véritable de ce territoire.

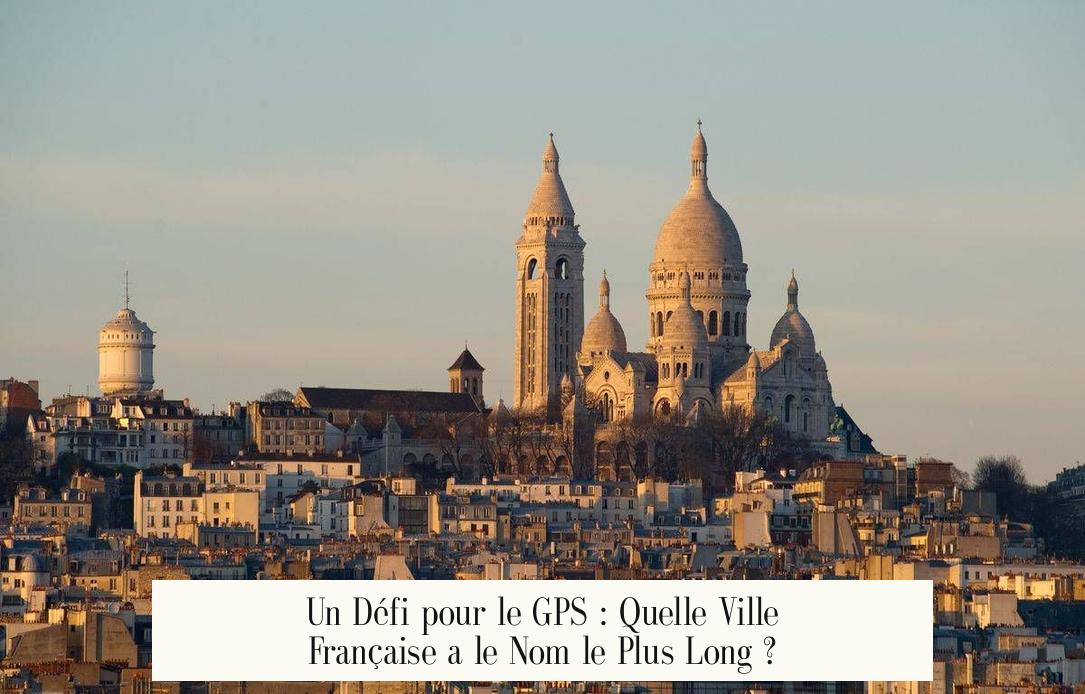

Strasbourg, l’Européenne au Cœur Alsacien

Strasbourg n’est pas juste la capitale du Grand Est ; c’est une capitale. Point. Avec son Parlement européen, elle joue dans la cour des grands. On pourrait la croire froide, institutionnelle. Quelle erreur ! Strasbourg est une ville à double visage, et c’est ce qui la rend si fascinante.

D’un côté, vous avez le quartier européen, moderne, vitré, impressionnant. De l’autre, vous plongez dans la Grande Île, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Là, le temps semble ralentir. La cathédrale Notre-Dame, ce « prodige du gigantesque et du délicat », comme disait Victor Hugo, vous happe le regard. On peut passer des heures à observer sa dentelle de pierre rose.

Et puis il y a la Petite France. Oui, c’est la carte postale, mais une carte postale vivante ! Ses maisons à colombages qui se penchent amoureusement au-dessus des canaux de l’Ill, ses géraniums aux fenêtres… C’est un cliché, mais un cliché sublime.

Ce que j’aime à Strasbourg, c’est cette schizophrénie assumée. On peut discuter de politique européenne le matin et manger une tarte flambée (une flammekueche, s’il vous plaît) dans une winstub traditionnelle le soir. Elle est à la fois française et germanique, ancienne et résolument tournée vers 2025. C’est la locomotive incontestée de la région.

Reims, la Royale Pétillante

Changeons complètement d’ambiance. Bienvenue à Reims, la Cité des Sacres. Ici, l’histoire de France résonne à chaque coin de rue. On sent encore l’écho des pas de Clovis et des rois de France venus se faire couronner dans la majestueuse cathédrale Notre-Dame. Victime des bombardements de la Première Guerre mondiale, elle s’est relevée, fière, arborant les vitraux de Chagall comme un symbole de résilience.

Mais Reims ne vit pas dans le passé. Son autre nom, c’est Champagne. Sous vos pieds, des kilomètres de caves abritent des millions de bouteilles qui n’attendent qu’une occasion. Visiter les caves de grandes maisons comme Veuve Clicquot, Pommery ou Taittinger, c’est plonger dans un univers de savoir-faire et de luxe.

Le centre-ville, avec ses façades Art déco reconstruites, a un charme particulier. C’est une ville bourgeoise, élégante, qui sait prendre le temps. On flâne sur la place Drouet-d’Erlon, on admire le Palais du Tau. Reims, c’est la noblesse historique alliée à l’effervescence des bulles. Une ville qui a le goût de la fête et de l’éternité.

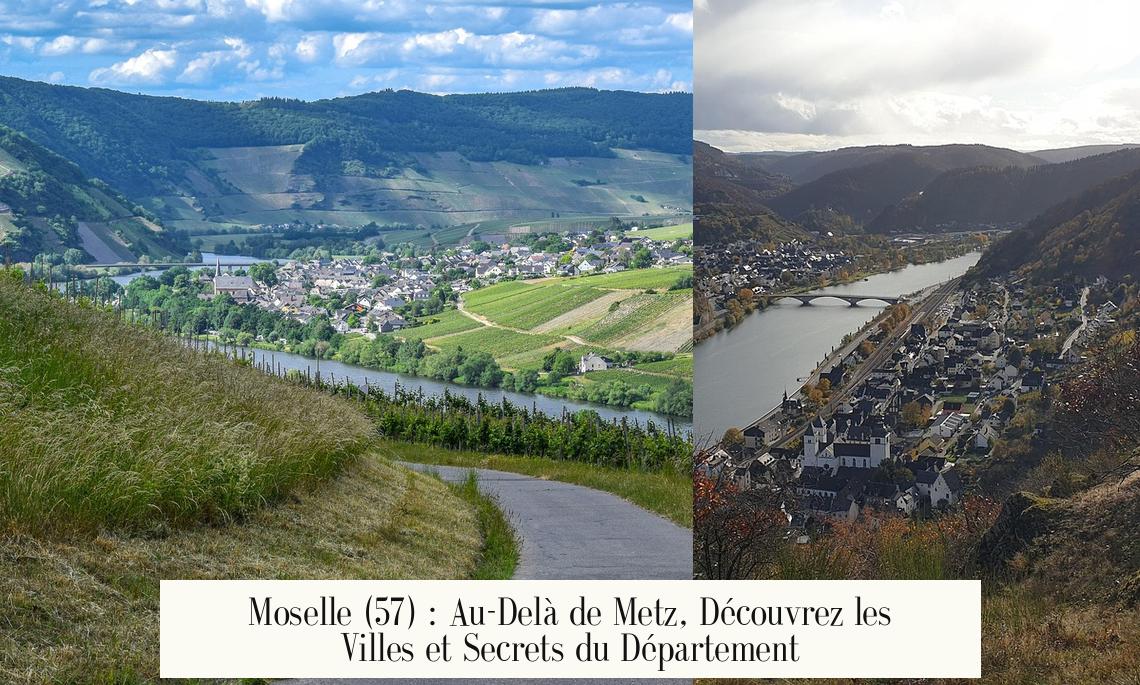

Metz, la Lumineuse Inattendue

Metz a longtemps souffert d’une image industrielle un peu grise. Laissez-moi vous dire que cette époque est révolue. Metz est pour moi l’une des plus belles surprises du Grand Est. Son secret ? La lumière.

La ville est construite en pierre de Jaumont, une roche calcaire d’une couleur ocre-jaune qui s’embrase au soleil. Elle donne à la ville une chaleur et une douceur incroyables. La cathédrale Saint-Étienne, surnommée la « Lanterne de Dieu » pour ses 6 500 m² de vitraux, est une pure merveille. L’effet, de l’intérieur, est saisissant.

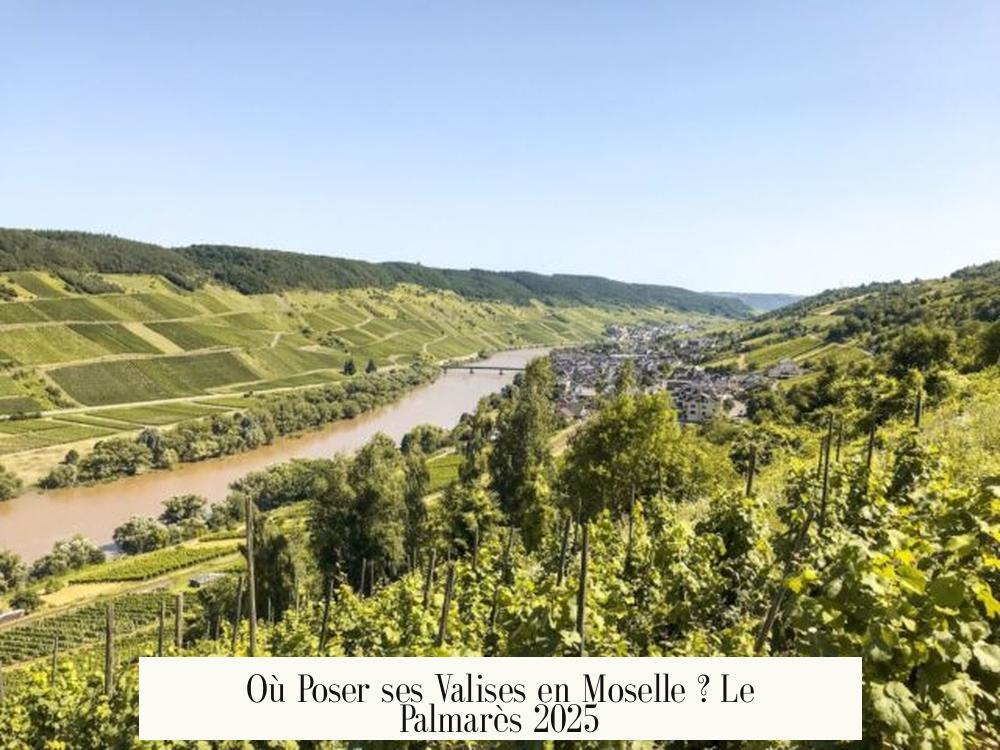

Et puis, il y a le Centre Pompidou-Metz. Ce vaisseau blanc à l’architecture audacieuse, posé là comme un champignon futuriste, a propulsé Metz sur la scène artistique internationale. Le contraste entre le patrimoine millénaire et cette modernité décomplexée est la nouvelle signature de la ville. Se balader sur les berges de la Moselle, traverser le quartier des Allemands avec son architecture wilhelminienne, puis finir par une exposition d’art contemporain… C’est ça, l’expérience messine.

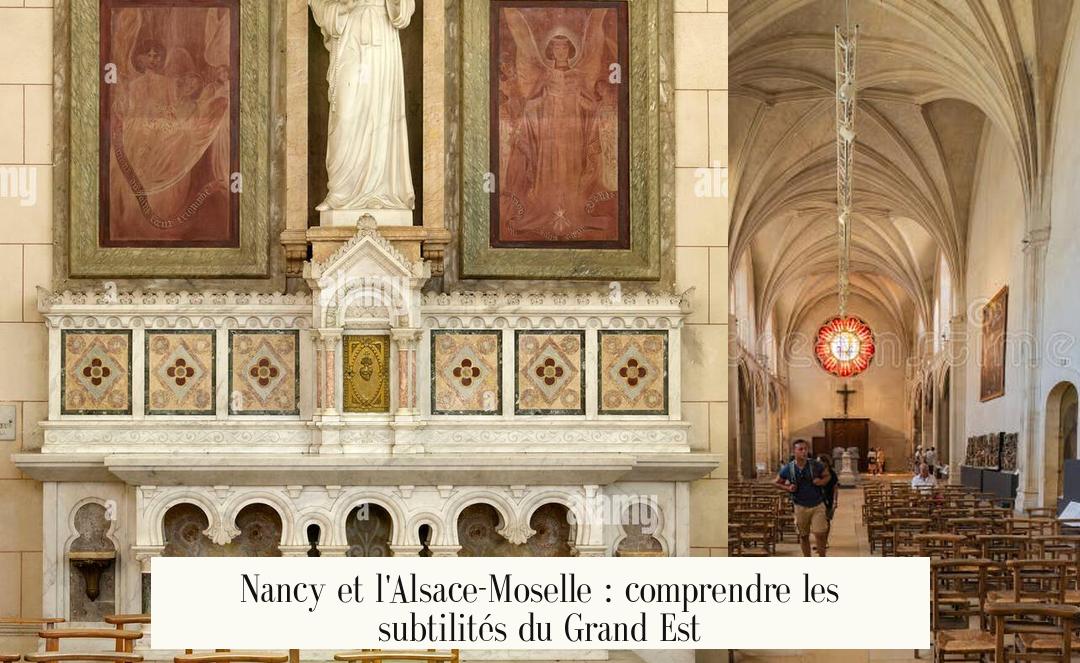

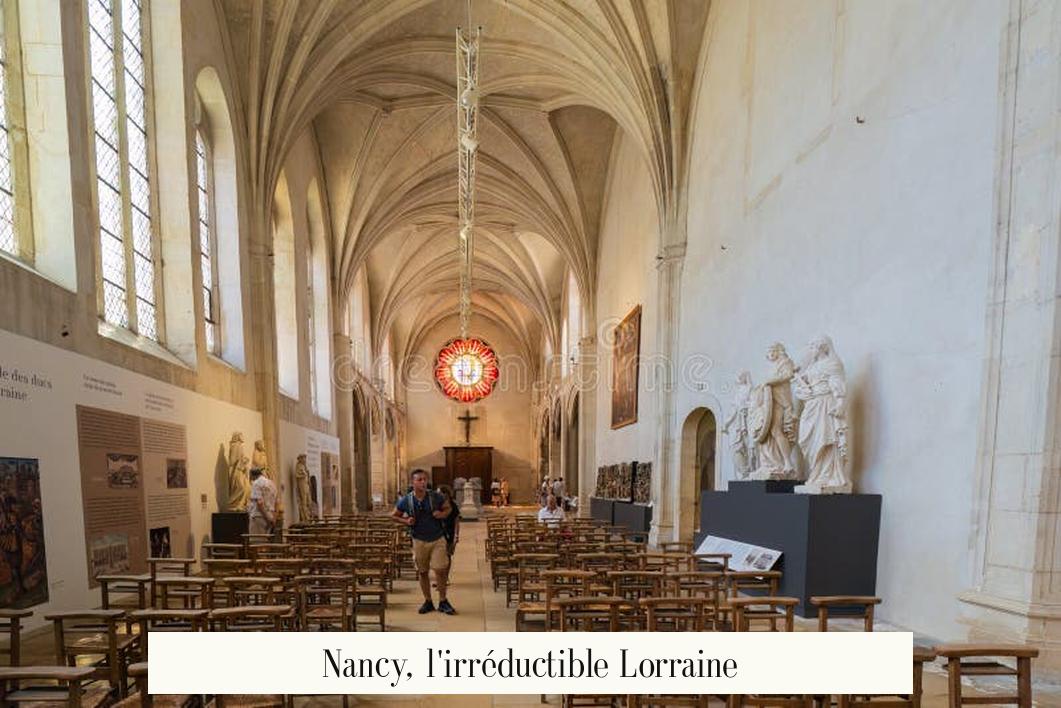

Nancy, l’Élégante Ducale

Si Metz est lumineuse, Nancy est éblouissante. On ne peut pas parler de Nancy sans évoquer la Place Stanislas. Et pour cause. C’est l’une des plus belles places royales du monde, un chef-d’œuvre d’harmonie et d’élégance du XVIIIe siècle. Ses grilles dorées signées Jean Lamour, ses fontaines majestueuses… C’est un théâtre à ciel ouvert.

S’asseoir à une terrasse de la « Place Stan » au coucher du soleil, quand les dorures s’enflamment, c’est un de ces moments de grâce pure que le Grand Est sait offrir. On se sent un peu duc de Lorraine, le temps d’un café.

Mais Nancy, c’est aussi le berceau de l’Art Nouveau en France, avec l’École de Nancy. Il faut se perdre dans la ville pour dénicher les villas aux motifs inspirés de la nature, visiter le musée de l’École de Nancy ou s’émerveiller devant la verrière des anciennes Galeries Lafayette. Nancy a une âme d’artiste, une préciosité assumée. C’est une ville de culture, raffinée et intellectuelle.

Mulhouse, le Phénix Industriel

Mulhouse est l’outsider, la mal-aimée parfois. On la qualifie d’industrielle, et c’est vrai. Mais c’est justement là que réside sa force. Mulhouse est un phénix qui a su transformer son passé ouvrier en un atout culturel exceptionnel.

C’est la capitale des musées techniques. La Cité de l’Automobile, avec la plus grande collection de voitures du monde, est un incontournable, même pour les non-initiés. La Cité du Train est tout aussi impressionnante. Le Musée de l’Impression sur Étoffes raconte l’histoire du textile qui a fait la richesse de la ville.

Mulhouse, c’est une ville qui ne triche pas. Son centre-ville coloré, son street art omniprésent et sa scène culturelle alternative en font une destination vibrante et authentique. Elle est moins lisse que ses voisines alsaciennes, mais elle a un cœur gros comme ça et une énergie communicative.

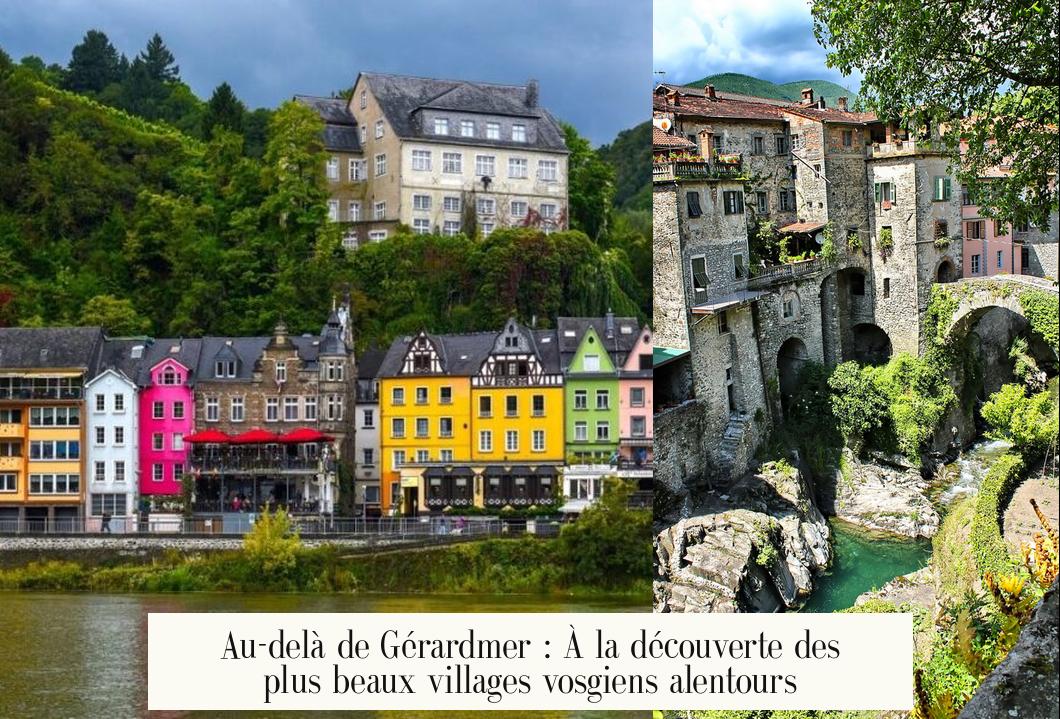

Au-delà des Métropoles : Les Pépites qui Font le Caractère de la Région

Se concentrer uniquement sur les cinq plus grandes villes serait une erreur. Le Grand Est est aussi fait de cités de taille moyenne qui sont de véritables joyaux.

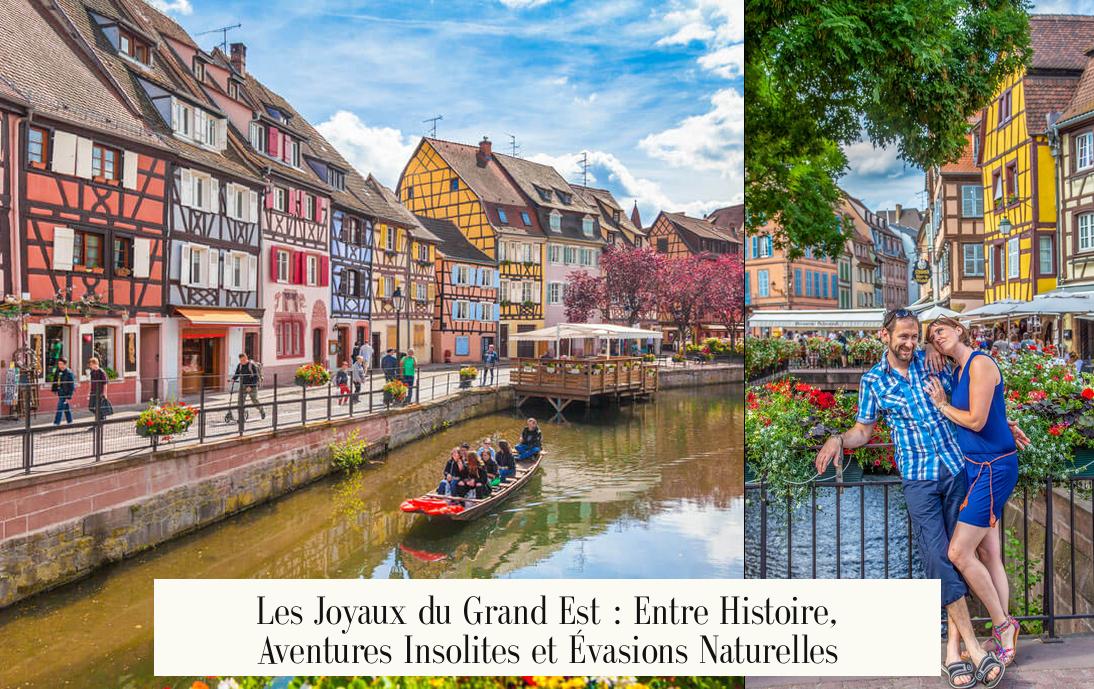

- Colmar : Souvent citée comme la « plus belle ville du Grand Est », et ce n’est pas usurpé. C’est l’Alsace de conte de fées. La Petite Venise, ses canaux, ses maisons colorées, le musée Unterlinden… C’est une immersion totale dans un décor de rêve. En période de Noël, c’est tout simplement magique.

- Troyes : La capitale historique de la Champagne a un charme fou. Son centre-ville, en forme de bouchon de champagne (ça ne s’invente pas !), regorge de magnifiques maisons à pans de bois. C’est aussi la capitale des magasins d’usine, un paradis pour les amateurs de shopping.

- Charleville-Mézières : La ville d’Arthur Rimbaud. Son âme poétique plane encore sur la sublime Place Ducale, sœur jumelle de la Place des Vosges à Paris. C’est aussi la capitale mondiale de la marionnette, avec un festival qui transforme la ville tous les deux ans.

Le Grand Est en Chiffres : Un Portrait Démographique

Pour y voir plus clair, rien ne vaut un tableau. Les chiffres, basés sur les données de 2022, permettent de visualiser la hiérarchie démographique de ces villes qui animent la région.

| Ville | Département | Population (2022) |

|---|---|---|

| Strasbourg | Bas-Rhin (67) | 291 709 hab. |

| Reims | Marne (51) | 178 478 hab. |

| Metz | Moselle (57) | 121 695 hab. |

| Mulhouse | Haut-Rhin (68) | 104 924 hab. |

| Nancy | Meurthe-et-Moselle (54) | 104 387 hab. |

| Colmar | Haut-Rhin (68) | 67 360 hab. |

| Troyes | Aube (10) | 62 443 hab. |

Questions Fréquentes : Les Extrêmes et les Curiosités du Grand Est

Pour compléter ce tour d’horizon, répondons à quelques questions que l’on me pose souvent.

- Quelle est la plus petite commune ?

C’est une anecdote que j’adore. Il s’agit du Ménil-Mitry, en Moselle, qui comptait… 3 habitants lors d’un recensement récent. Oui, trois. C’est le Grand Est des extrêmes ! - Quelle est la ville la plus riche ?

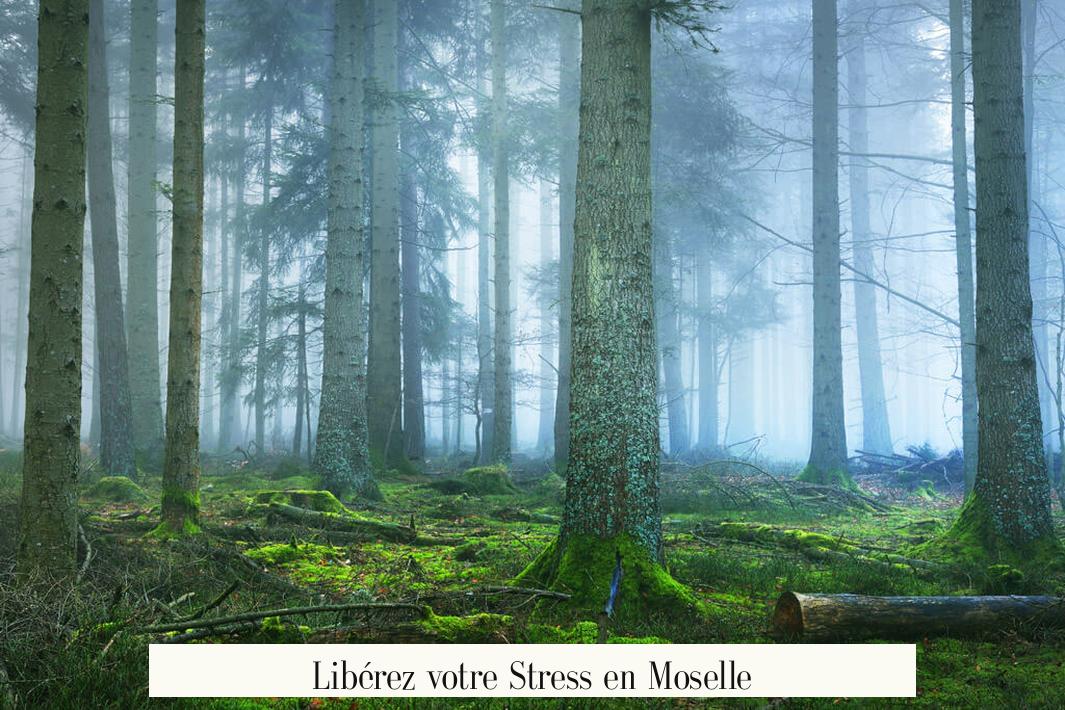

La notion de « richesse » est complexe. Si l’on parle du revenu fiscal moyen par habitant, des petites communes résidentielles près des frontières suisse ou luxembourgeoise, comme Neuwiller, sortent souvent en tête. Cela ne reflète pas la dynamique économique globale des grandes métropoles. - Y a-t-il des trésors naturels ?

Absolument ! Le Grand Est n’est pas qu’urbain. Pensez au Parc naturel régional des Ballons des Vosges, avec ses lacs comme celui de Gérardmer. Et n’oublions pas le Lac du Der-Chantecoq, le plus grand lac artificiel d’Europe, un paradis pour les oiseaux et les amoureux de la nature.

L’Âme du Grand Est : Plus qu’une Simple Liste de Villes

En 2025, le Grand Est a achevé sa mue. Cette région, initialement un assemblage administratif, a trouvé une identité dans sa diversité. Les rivalités historiques entre Metz et Nancy, ou la singularité alsacienne, ne se sont pas effacées. Au contraire, elles sont devenues les différentes saveurs d’un même plat.

Explorer les villes du Grand Est, c’est voyager à travers l’histoire de l’Europe. C’est comprendre les fractures et les réconciliations. C’est passer d’une culture du vin à une culture de la bière en quelques kilomètres. C’est voir l’héritage de l’Empire romain, du Saint-Empire romain germanique, du Royaume de France et de l’Empire allemand cohabiter dans la pierre et les mentalités.

Chaque ville est une porte d’entrée vers un territoire : Strasbourg ouvre sur la plaine d’Alsace et sa route des vins. Reims est la clé des caves de Champagne. Nancy et Metz gardent les secrets de la Lorraine. Et Charleville-Mézières vous invite dans les mystérieuses forêts des Ardennes.

Alors, prêt à explorer le Grand Est ?

Ce périple à travers les grandes villes de la région n’est qu’une mise en bouche. Le véritable plaisir est de prendre la route, de se laisser surprendre par un village fleuri, une forteresse oubliée ou un point de vue spectaculaire sur les Vosges. Le Grand Est n’est pas une destination, c’est une exploration.

Et vous, quelle ville du Grand Est vous fait de l’œil pour votre prochaine escapade ?