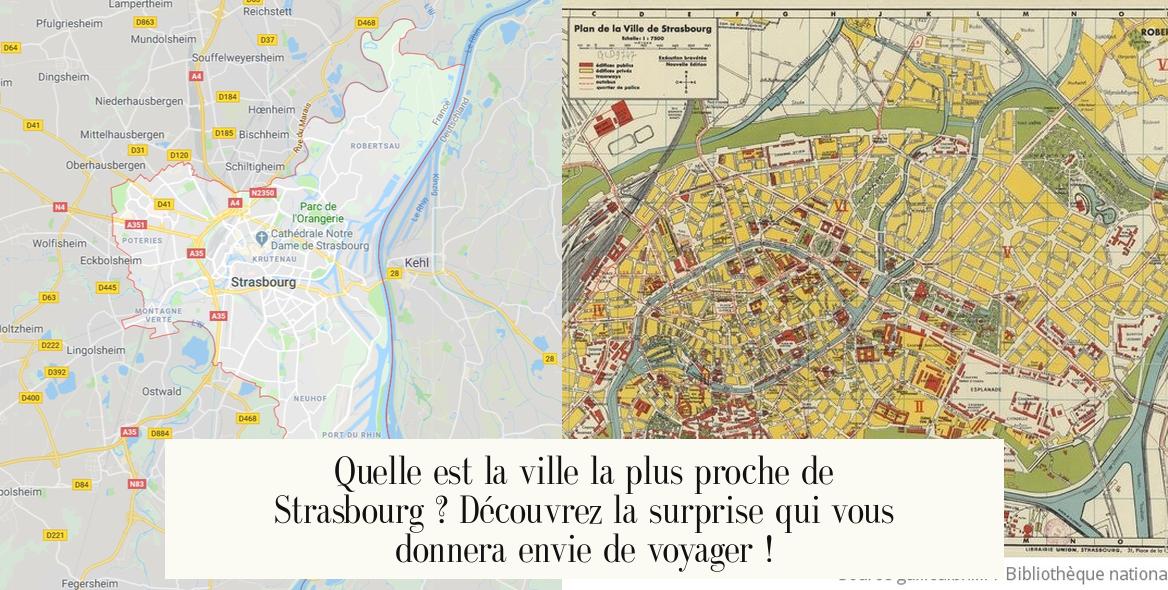

Alors, on se pose la question ? On se demande qui, de Metz ou de Nancy, porte fièrement la couronne de la plus grande ville de Lorraine. C’est un peu notre « Clásico » à nous, une rivalité amicale qui pimente les conversations au comptoir et anime les repas de famille. Laissez-moi vous mettre à l’aise, on va décortiquer tout ça ensemble, avec les chiffres, l’ambiance et même un petit tour du côté des poids lourds économiques.

La plus grande ville de Lorraine, en termes de population communale, est Metz, le chef-lieu de la Moselle, qui a franchi à nouveau la barre des 120 000 habitants.

Voilà, c’est dit. Le verdict des chiffres est tombé. Mais si vous pensez que l’histoire s’arrête là, vous vous trompez lourdement. La Lorraine, c’est bien plus qu’un simple classement. C’est un territoire de caractère, façonné par l’histoire, l’industrie et une identité farouchement unique. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses de ce derby lorrain et à la découverte de ce qui fait vraiment battre le cœur de notre région.

Le Derby des Capitales : Metz la Messine vs. Nancy la Ducale

Comparer Metz et Nancy uniquement sur leur population, c’est comme juger une quiche lorraine sur sa seule teneur en lardons. C’est un bon début, mais on passe à côté de l’essentiel : la pâte, l’appareil, le petit secret de grand-mère qui fait toute la différence. Ces deux villes, séparées par à peine 60 kilomètres, sont les deux poumons d’un même corps, mais respirent un air bien différent.

Metz : L’Impériale qui a su se réinventer

Metz, c’est la force tranquille. Avec ses 120 874 habitants recensés début 2024, elle confirme sa position de leader. Mieux encore, elle gagne des habitants (+663 en un an), un signe de vitalité qui ne trompe pas. C’est une ville qui a réussi un tour de force : assumer son riche passé tout en se projetant vers un futur audacieux.

Quand je me balade à Metz, je ressens cette dualité. D’un côté, la majestueuse cathédrale Saint-Étienne, la « Lanterne du Bon Dieu », qui vous écrase de sa splendeur gothique. De l’autre, le Centre Pompidou-Metz, ce vaisseau futuriste posé au milieu du quartier de l’Amphithéâtre, qui symbolise l’ouverture et la modernité. L’héritage allemand, visible dans l’architecture du quartier impérial, côtoie des ruelles médiévales pleines de charme.

Metz ne se contente pas d’être la plus peuplée. Elle attire. Son secret ? Un cadre de vie exceptionnel, avec des espaces verts omniprésents (on l’appelle la « ville-jardin »), un plan d’eau en plein centre, et une politique culturelle bouillonnante. C’est une ville où il fait bon vivre, tout simplement.

Sur le plan économique, elle a su pivoter. Fini le temps où tout tournait autour de la sidérurgie. Aujourd’hui, Metz est un pôle majeur dans la logistique, profitant de sa position de carrefour européen. Le secteur tertiaire et les services y sont rois.

Nancy : La Belle du XVIIIe au Cœur Étudiant

Juste derrière, Nancy et ses 104 260 habitants. Attention, ne vous fiez pas à la légère baisse de population intra-muros (-143 habitants). Ce chiffre cache une réalité plus complexe : celle d’une métropole, le Grand Nancy, qui est un véritable moteur pour le sud de la Lorraine. Beaucoup de gens travaillent et étudient à Nancy, mais vivent dans les communes voisines comme Vandœuvre-lès-Nancy.

Nancy, c’est l’élégance à la française. C’est la capitale des Ducs de Lorraine. Comment ne pas tomber sous le charme de la Place Stanislas, ce joyau du XVIIIe siècle classé à l’UNESCO, qui vous éblouit de ses dorures à toute heure du jour et de la nuit ? C’est une ville d’art et d’histoire, le berceau de l’Art Nouveau avec l’École de Nancy.

Ce qui frappe à Nancy, c’est sa jeunesse. C’est LA grande ville étudiante de la région. Avec ses universités et ses grandes écoles, elle brasse une population jeune et dynamique qui anime ses rues, ses bars et ses lieux culturels. Cette effervescence intellectuelle se traduit par un écosystème puissant dans les domaines de la santé (le CHRU est l’un des plus grands employeurs), de la recherche et du numérique.

Alors, Metz ou Nancy ? C’est une question de sensibilité.

* Vous cherchez une ville à taille humaine, verte, avec un pied dans l’histoire et l’autre dans l’art contemporain ? Metz est pour vous.

* Vous vibrez pour l’architecture classique, l’ambiance étudiante, une vie culturelle et nocturne intense ? Nancy vous tend les bras.

Au fond, la vraie richesse de la Lorraine, c’est d’avoir ces deux pôles si proches et si complémentaires.

Au-delà du Duel : Le Palmarès des Villes Lorraines

Le paysage lorrain ne se résume pas à cette compétition amicale. D’autres villes jouent un rôle crucial dans le maillage du territoire. Jetons un œil au classement, car il nous raconte beaucoup de choses sur les dynamiques actuelles.

| Rang | Ville | Département | Population | Évolution sur un an |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Metz | Moselle (57) | 120 874 |

|

| 2 | Nancy | Meurthe-et-Moselle (54) | 104 260 |

|

| 3 | Thionville | Moselle (57) | 42 163 |

|

| 4 | Épinal | Vosges (88) | 32 285 |

|

| 5 | Vandœuvre-lès-Nancy | Meurthe-et-Moselle (54) | 29 537 |

|

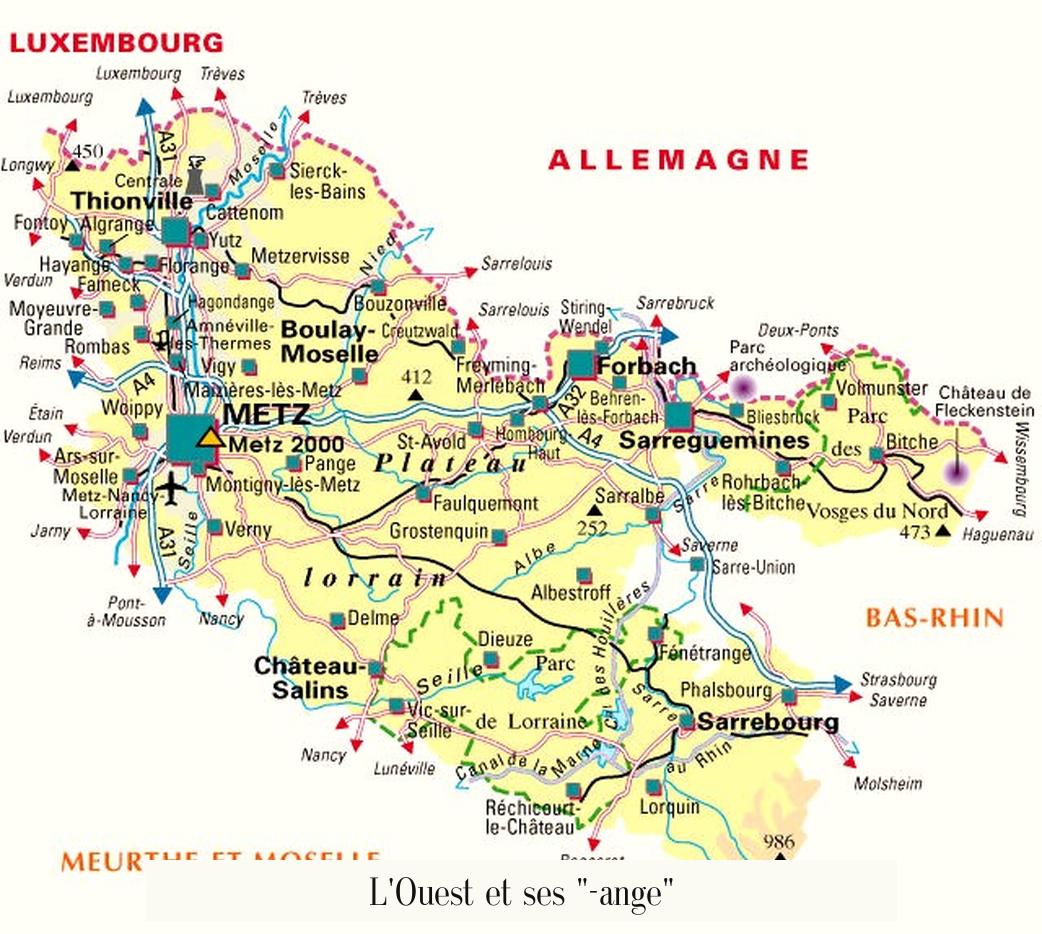

Thionville : L’Étonnante Explosion Démographique

La vraie star de ce classement, c’est peut-être Thionville. Avec une croissance de 780 habitants, elle affiche une dynamique impressionnante. Son secret ? Un mot : Luxembourg. La proximité avec le Grand-Duché et ses salaires attractifs en fait une base arrière idéale pour des milliers de travailleurs frontaliers. La ville a su capitaliser sur cet atout, modernisant son centre, développant de nouveaux quartiers résidentiels et attirant des services. Elle est la parfaite illustration d’une reconversion réussie, passant d’un bastion de la sidérurgie à une ville tertiaire et résidentielle tournée vers l’Europe.

Épinal : La Capitale des Vosges qui Résiste

Épinal aussi affiche une belle vitalité. La préfecture des Vosges, célèbre pour ses images, n’est pas qu’une ville de traditions. Elle est le cœur économique et administratif d’un département à l’identité forte. Entourée par la forêt, elle offre une qualité de vie incomparable pour les amoureux de la nature, tout en développant des filières d’excellence, notamment autour du bois et de l’imagerie. Sa croissance démographique montre qu’on peut vivre et réussir en dehors du grand « Sillon Lorrain » (l’axe Thionville-Metz-Nancy).

Vandœuvre-lès-Nancy : Plus qu’une Banlieue

Voir Vandœuvre en 5ème position peut surprendre. Mais c’est une pièce maîtresse de la métropole nancéienne. Elle accueille le CHRU de Brabois, le vélodrome et une grande partie du campus universitaire. C’est une ville jeune, populaire et essentielle au fonctionnement de l’agglomération.

Les Vrais Patrons de la Lorraine : Qui Fait Tourner l’Économie ?

Maintenant qu’on a parlé population, parlons argent. Qui sont les plus grands employeurs de la région ? Si on s’attend à voir de grands noms de l’industrie, la réalité, issue des données de l’INSEE, est un peu différente et très instructive.

Les grands manitous, ceux qui signent le plus de fiches de paie en Lorraine, sont avant tout de grands groupes de services, souvent héritiers des services publics.

- Le groupe SNCF : Entre le transport de passagers (TER, TGV), le fret et la maintenance, le rail reste un employeur de premier plan, structurant pour tout le territoire.

- Le groupe La Poste / Mediapost : De la distribution du courrier à la banque, en passant par la logistique des colis, le maillage territorial de La Poste en fait un géant incontournable.

- Le groupe EDF : Avec la centrale nucléaire de Cattenom, l’une des plus puissantes d’Europe, et ses activités de distribution, EDF est un poids lourd absolu, surtout en Moselle.

- Le groupe Engie (ex-GDF-Suez) : Le fournisseur de gaz et de services à l’énergie pèse également très lourd dans l’emploi local.

- Le groupe Orange (ex-France Télécom) : Indispensable pour les infrastructures de télécommunication, Orange emploie des milliers de techniciens et de commerciaux dans la région.

Ce que ce top 5 nous dit est fondamental : l’économie lorraine, bien que son image reste associée à l’acier et au charbon, repose aujourd’hui massivement sur les services, l’énergie et les infrastructures.

Et l’Industrie, alors ? Les Pépites Cachées

Bien sûr, l’industrie n’a pas disparu. Elle s’est transformée. Oubliez l’image des hauts-fourneaux fumants du XIXe siècle. L’industrie lorraine de 2025 est plus discrète, mais tout aussi puissante.

- L’Automobile : Même avec les récentes transformations, le site de la Smart à Hambach (devenu Ineos) reste un pôle industriel majeur. De nombreux sous-traitants irriguent la région.

- La Logistique : C’est LE secteur en plein boom. Avec sa position de carrefour entre la France, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, la Lorraine est devenue une plaque tournante pour les géants du e-commerce et du transport. Des entrepôts gigantesques fleurissent le long des autoroutes A4 et A31.

- L’Agroalimentaire : Ne l’oublions pas ! De la mirabelle de Lorraine (la seule, la vraie !) aux productions laitières et brassicoles, le secteur agroalimentaire est un pilier de notre économie rurale et un ambassadeur de notre savoir-vivre.

- Les Matériaux et la Chimie : Des entreprises de pointe, comme Saint-Gobain à Pont-à-Mousson, continuent d’innover et d’exporter leur savoir-faire dans le monde entier.

Mon Bilan : La Lorraine, une Région Mosaïque en Pleine Mutation

Alors, au final, quelle est la plus grande ville de Lorraine ? La réponse facile, c’est Metz. Les chiffres lui donnent raison.

Mais la vraie réponse, celle que je ressens en parcourant cette région que j’aime, est plus nuancée. La plus grande « ville », la plus grande force de la Lorraine, c’est peut-être cet axe urbain, ce « Sillon Lorrain » qui court de Thionville à Épinal en passant par Metz et Nancy. C’est ce réseau de villes, chacune avec son caractère, ses spécialités et ses atouts, qui forme le véritable cœur battant de la région.

La Lorraine n’est plus la région des « gueules noires » et des aciéries. C’est un territoire qui a souffert, certes, mais qui a su se réinventer avec une résilience bluffante. C’est une terre de contrastes, où l’on peut visiter un musée d’art contemporain de renommée mondiale le matin et se promener dans une forêt profonde l’après-midi. C’est une région où l’on cultive un attachement viscéral à ses racines tout en étant plus ouvert sur l’Europe que n’importe quelle autre.

La vraie grandeur de la Lorraine ne se mesure pas seulement en nombre d’habitants, mais dans la richesse de sa diversité, la force de son histoire et la promesse de son avenir. Et ça, aucun chiffre ne pourra jamais vraiment le quantifier.

Et vous, quelle est votre Lorraine ? Celle des places majestueuses de Nancy, des bords de Moselle à Metz, des forêts vosgiennes ou de l’effervescence frontalière ? La discussion est ouverte