Nancy. Rien que d’évoquer son nom, je sens déjà le parfum subtil du sucre chaud et des amandes grillées qui flotte dans l’air près de la Place Stanislas. On me demande souvent, avec des yeux brillants de gourmandise, quelle est LA spécialité qui définit cette ville ducale. C’est une question à la fois simple et terriblement complexe, car Nancy n’est pas une ville d’une seule saveur. C’est une symphonie. Mais s’il fallait n’en choisir qu’une, celle qui est née ici et nulle part ailleurs, celle qui brille de son propre éclat…

La spécialité la plus exclusive de Nancy est la bergamote, un bonbon carré, translucide et doré, parfumé à l’essence naturelle de bergamote, dont la recette et le savoir-faire sont protégés par une Indication Géographique Protégée (IGP).

Voilà, c’est dit. Mais s’arrêter là serait comme regarder la Place Stanislas de loin, sans jamais oser la traverser. Ce serait une insulte à la richesse de cette cité lorraine. Car derrière la bergamote se cache tout un univers de douceurs et de traditions salées qui racontent l’histoire, les révolutions et même les caprices des rois. Alors, prenez une chaise, je vous emmène pour une balade gourmande au cœur de Nancy, version 2025. Oubliez les guides touristiques classiques, ici, on parle avec le cœur, et surtout, avec l’estomac.

Les Icônes Sucrées : L’ADN Gourmand de Nancy

![]()

Quand on pense à Nancy, le sucre n’est jamais très loin. C’est un héritage, une véritable passion qui se transmet de génération en génération de confiseurs et de pâtissiers. Deux noms reviennent sans cesse, comme un refrain entêtant et délicieux.

La Bergamote de Nancy : Un Carré de Soleil Lorrain

Je dois l’avouer, j’ai une tendresse particulière pour ce bonbon. Il est d’une simplicité désarmante. Du sucre, du sirop de glucose, et quelques gouttes d’essence de bergamote. C’est tout. Pourtant, quel caractère !

Imaginez un peu la scène au milieu du XIXe siècle. Un confiseur nancéien a l’idée géniale d’aromatiser un sucre cuit avec de l’essence de bergamote, ce petit agrume venu de Calabre au parfum si puissant. Le résultat ? Un bonbon plat, carré, presque transparent, d’une couleur d’or liquide. Lorsqu’on le laisse fondre sur la langue, il libère lentement ses arômes à la fois floraux, acidulés et légèrement amers. C’est une expérience.

Ce n’est pas juste un bonbon. C’est un morceau de patrimoine. L’obtention de l’IGP en 1996 n’est pas un hasard ; elle garantit que chaque bergamote estampillée « de Nancy » est fabriquée ici, selon un cahier des charges strict. Pas de colorants, pas d’arômes artificiels. Juste l’essentiel. C’est ce qui fait toute la différence.

On raconte que les coulées de bergamotes, lorsque le sucre en fusion est versé sur des tables de marbre avant d’être découpé, sont un spectacle hypnotisant. Une danse précise et brûlante qui donne naissance à ces petits trésors.

Et puis, il y a la boîte en métal. Souvent décorée des grilles dorées de la Place Stanislas, elle est iconique. Vous vous souvenez d’Amélie Poulain et de sa fameuse boîte à trésors ? C’était une boîte de bergamotes de la maison Lefèvre-Lemoine. Un petit bout de Nancy qui a fait le tour du monde. Si vous voulez mon avis, c’est le souvenir parfait à ramener. Il est élégant, délicieux, et il ne prend pas de place dans la valise.

Le Macaron de Nancy : La Révolution dans un Gâteau

Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les macarons. Oubliez les coques lisses et colorées, fourrées de ganache, que l’on trouve à Paris. Le macaron de Nancy est un rebelle. Un original. C’est l’ancêtre, le rustique, l’authentique.

Son histoire est aussi savoureuse que sa recette. Nous sommes en 1793, en pleine Révolution française. Les ordres religieux sont supprimés. Deux sœurs bénédictines du couvent des Dames du Saint-Sacrement, Marguerite Gaillot et Marie-Elisabeth Morlot, trouvent refuge à Nancy. Pour subvenir à leurs besoins, elles se mettent à fabriquer et à vendre des petits gâteaux ronds dont elles seules ont le secret, une recette qu’elles tenaient de leur monastère. Les Nancéiens les surnomment très vite les « Sœurs Macarons ». Le mythe est né.

La recette ? D’une simplicité biblique : des amandes de Provence, du sucre et des blancs d’œufs. Pas de farine, pas de garniture. Le secret réside dans le tour de main, le dosage précis, la cuisson parfaite qui lui donne cette apparence si particulière : une croûte craquelée et dorée, un cœur incroyablement moelleux et fondant. C’est un concentré de saveur d’amande, pur et intense. Chaque bouchée est un voyage dans le temps.

Aujourd’hui, la Maison des Sœurs Macarons, située rue des Sœurs Macarons (ça ne s’invente pas), perpétue la tradition avec la recette originale, transmise de génération en génération dans le plus grand secret. Aller à Nancy sans en goûter un, c’est un peu comme visiter Paris sans voir la Tour Eiffel. C’est tout simplement impensable.

Le Royaume des Pâtisseries : L’Héritage des Ducs et des Rois

Si la confiserie est reine à Nancy, la pâtisserie n’est pas en reste. Elle puise ses racines dans l’histoire fastueuse du duché de Lorraine et de son dernier duc, Stanislas Leszczynski, roi de Pologne en exil et beau-père de Louis XV.

Le Baba au Rhum : Un Caprice Royal Devenu Légende

Voici une histoire que j’adore raconter. Le roi Stanislas, vieillissant et ayant perdu quelques dents, trouvait le kouglof, une brioche traditionnelle, un peu trop sec à son goût. Un jour, d’humeur bougonne, il aurait jeté son gâteau à travers la pièce. Celui-ci atterrit sur une bouteille de vin de Malaga, qui se brisa et l’imbiba. Curieux, le roi goûta et… adora !

La légende est belle, mais la réalité est probablement un peu différente. C’est son pâtissier personnel, Nicolas Stohrer, qui aurait eu l’idée de génie d’arroser le kouglof pour le rendre plus moelleux. D’abord avec du vin de Tokay, puis, une fois qu’il suivit la fille de Stanislas à Versailles, il perfectionna la recette en remplaçant le vin par du rhum. Le baba était né. Stohrer a ensuite ouvert sa propre pâtisserie à Paris, qui est aujourd’hui la plus ancienne de la capitale. Un petit bout de Nancy au cœur de Paris !

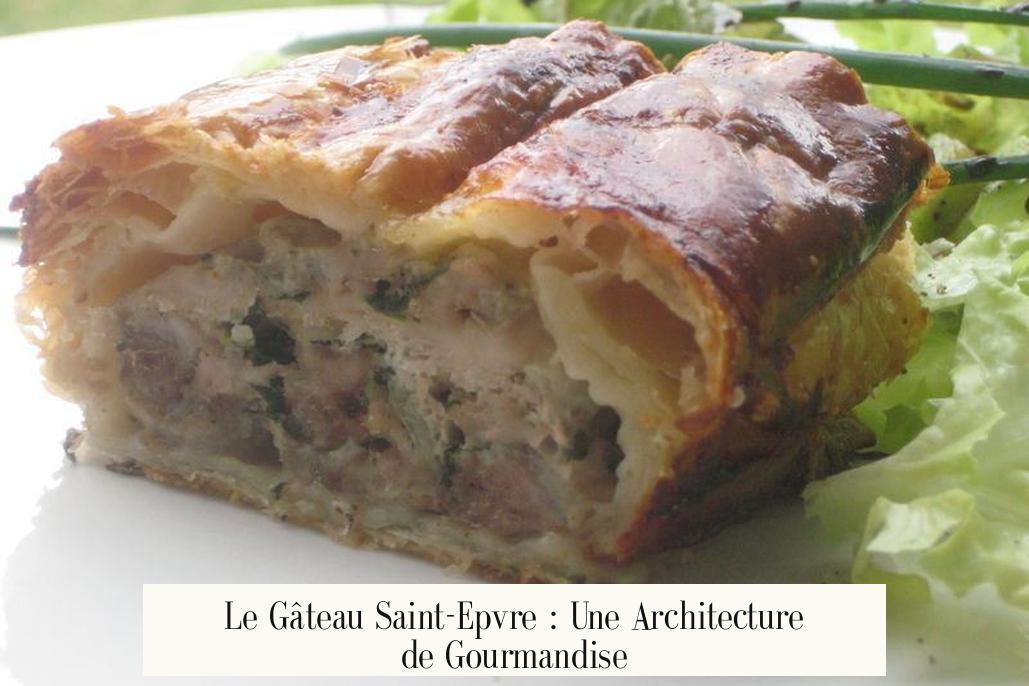

Le Gâteau Saint-Epvre : Une Architecture de Gourmandise

Moins connu que le baba, le Saint-Epvre est pourtant un monument de la pâtisserie nancéienne. Créé en 1883 par le pâtissier Adam, il porte le nom de l’imposante basilique néo-gothique de la ville. Et c’est une véritable construction architecturale.

Imaginez deux disques de meringue aux amandes, croquants et légers. Entre eux, une crème au beurre à la vanille d’une onctuosité folle, parsemée d’éclats de nougatine pour le croquant. Le tout est recouvert de sucre glace et décoré d’une violette cristallisée. C’est fin, c’est élégant, c’est un gâteau de fête qui en impose.

Les Visitandines : Les Cousines Oubliées

Dans l’ombre des macarons, on trouve les visitandines. Ces petits gâteaux ovales à base de poudre d’amande, de blancs d’œufs, de sucre et de beurre ont une histoire similaire. Ils auraient été créés par les sœurs de l’ordre de la Visitation pour utiliser les blancs d’œufs restants (les jaunes servant à d’autres usages). C’est un délice simple et réconfortant, parfait avec un café.

Le Trésor Doré de la Lorraine : La Mirabelle sous Toutes ses Formes

Impossible de parler de la gastronomie de Nancy sans évoquer la mirabelle. Ce n’est pas une spécialité exclusive à la ville, mais à toute la Lorraine, dont Nancy est le cœur battant. La mirabelle, c’est le soleil de la fin de l’été mis en fruit. Cette petite prune dorée, gorgée de sucre et délicatement parfumée, bénéficie elle aussi d’une IGP.

La saison est courte, de la mi-août à la mi-septembre, mais les Lorrains ont trouvé mille et une façons de la conserver :

- En tarte : La fameuse tarte aux mirabelles, avec sa pâte croustillante et ses fruits juteux qui caramélisent à la cuisson. Un classique indémodable.

- En confiture : Pour avoir un peu de soleil lorrain sur ses tartines tout l’hiver.

- En eau-de-vie : Le « goutte » comme on dit ici. Un digestif puissant et incroyablement parfumé, à consommer avec modération (ou pas).

- En liqueur : Plus douce et sucrée que l’eau-de-vie, parfaite pour un apéritif ou pour napper une glace à la vanille.

Quand le Salé s’en Mêle : L’Autre Visage de Nancy

Nancy n’est pas qu’un paradis pour les becs sucrés. La tradition salée y est tout aussi ancrée et savoureuse.

La Quiche Lorraine : La Vraie de Vraie

Attention, sujet sensible ! Je vous mets au défi de demander à un Nancéien la recette de la quiche. Il vous répondra avec passion, et probablement en insistant sur un point crucial : il n’y a PAS de fromage dans la VRAIE quiche lorraine ! Jamais.

La recette authentique, c’est une pâte brisée, et une « migaine » composée de lardons fumés revenus, d’œufs et de crème fraîche épaisse. C’est tout. C’est simple, c’est riche, c’est rustique et c’est absolument divin. C’est le plat réconfortant par excellence.

Pâté Lorrain, Fromages et Autres Pépites

Le pâté lorrain est une autre star de la région. Il s’agit d’une marinade de viande (échine de porc et noix de veau) au vin blanc et aux échalotes, enfermée dans une pâte feuilletée dorée. On le mange tiède, souvent en entrée.

Côté fromages, bien que le plus célèbre, le Munster-Géromé, soit plutôt vosgien, on le retrouve sur toutes les bonnes tables de Nancy. Ce fromage à pâte molle et à croûte lavée a un caractère bien trempé qui ne laisse personne indifférent.

Tableau Récapitulatif : Mettez de l’Ordre dans votre Gourmandise

Pour y voir plus clair dans ce tourbillon de saveurs, voici un petit tableau qui résume les incontournables.

| Spécialité | Type | Origine | Goût Principal |

|---|---|---|---|

| Bergamote de Nancy | Confiserie (bonbon dur) | Milieu du XIXe siècle | Citronné, floral, légèrement amer |

| Macaron de Nancy | Pâtisserie (petit gâteau) | 1793 | Amande intense, sucré |

| Quiche Lorraine | Plat salé (tarte) | XVIe siècle | Fumé, crémeux, salé |

| Baba au Rhum | Pâtisserie (brioche imbibée) | XVIIIe siècle | Rhum, brioche, vanille |

| Mirabelle | Fruit (et ses dérivés) | Antiquité (culture intensive dès le XVe) | Sucré, fruité, miellé |

Mon Itinéraire pour une Journée 100% Gourmande à Nancy

Vous êtes en ville pour 24 heures et vous voulez tout goûter ? Défi accepté. Voici mon plan de bataille personnel, testé et approuvé.

- 10h00 – Le Réveil des Papilles : On commence en douceur. Direction la Vieille Ville pour trouver une bonne boulangerie. On s’installe en terrasse avec un café et un ou deux macarons de Nancy. C’est la meilleure façon de comprendre leur texture unique, sans être rassasié.

- 12h30 – Le Déjeuner du Terroir : Trouvez un petit bistrot ou une « winstub » traditionnelle. Commandez une part de quiche lorraine (la vraie, sans fromage !) avec une salade verte. Simple, efficace, authentique. Accompagnez-la d’un verre de vin gris des Côtes de Toul, un vin local.

- 15h00 – La Pause Confiserie : C’est le moment de craquer pour les bergamotes. Rendez-vous chez un confiseur artisanal comme Lefèvre-Lemoine ou Lalonde. Achetez la fameuse boîte en métal. Profitez-en pour goûter d’autres spécialités comme les Duchesses de Lorraine (des bonbons fourrés au praliné). Vous pouvez trouver plus d’infos sur les artisans locaux via le site de Nancy Tourisme.

- 17h00 – Le Goûter Royal : Il est temps de rendre hommage à Stanislas. Installez-vous dans un salon de thé et commandez un baba au rhum ou, pour les plus audacieux, une part de gâteau Saint-Epvre. C’est l’instant chic et historique de la journée.

- 19h00 – L’Apéritif Lorrain : Avant le dîner, trouvez un bar sympa et commandez une liqueur de mirabelle. C’est la transition parfaite entre le sucre de l’après-midi et le salé du soir.

Alors, quelle est la spécialité de Nancy ? Vous l’aurez compris, la question n’a pas de réponse unique. La bergamote est son ambassadrice exclusive, son joyau protégé. Le macaron est son âme historique, son secret révolutionnaire. La quiche est son cœur réconfortant et la mirabelle son soleil d’été.

Nancy se déguste comme on lit un livre d’histoire : page par page, saveur par saveur. Chaque spécialité est un chapitre qui raconte les ducs, les religieuses, les artisans et les traditions d’une ville qui a su, mieux que toute autre, transformer son histoire en un festin inoubliable.

Alors, la prochaine fois que vous foulerez les pavés de la Place Stanislas, laissez votre curiosité et votre appétit vous guider. Vous découvrirez bien plus qu’une spécialité. Vous découvrirez l’âme gourmande de la Lorraine. Prêt à croquer dedans ?