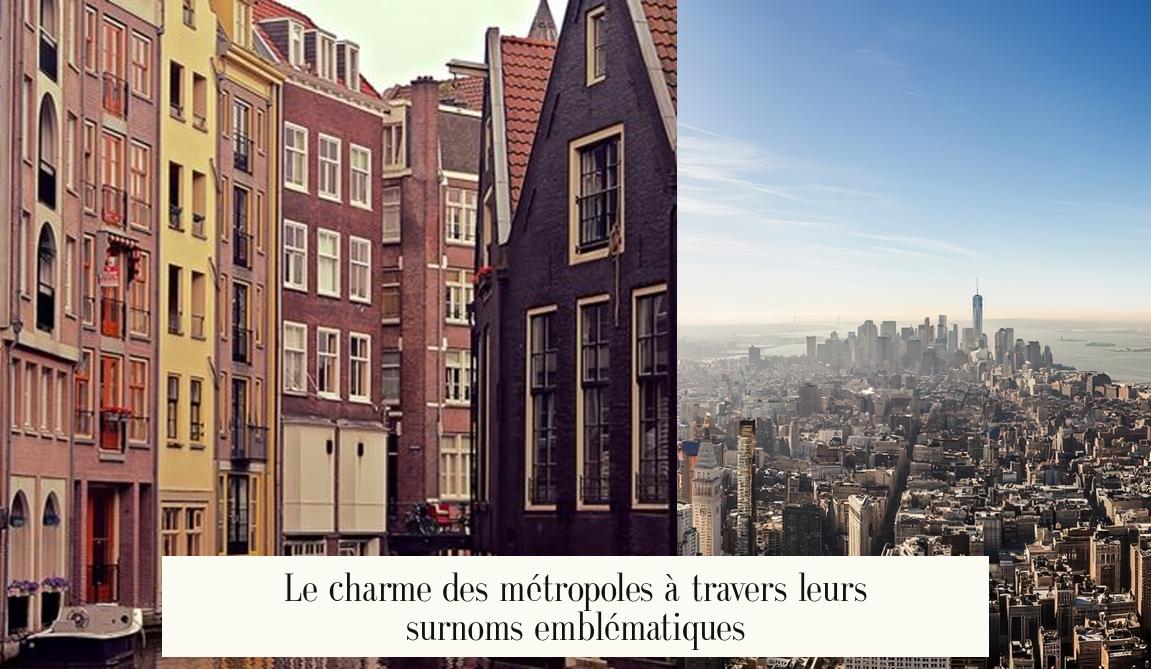

les villes… Ces créatures de béton et de verre qui ont leur propre âme, leur propre pouls. J’ai toujours été fasciné par la façon dont on leur donne des surnoms, comme si c’étaient des personnes, des personnages d’un grand roman planétaire. Chaque sobriquet raconte une histoire, une ambiance, une promesse. Et parmi toutes ces histoires, il y en a une qui vibre d’une énergie électrique, celle d’une métropole qui a fait de l’insomnie sa marque de fabrique.

La ville surnommée « la ville qui ne dort jamais » est sans conteste New York.

Mais ce surnom, croyez-moi, est bien plus qu’une simple accroche marketing pour touristes en quête de nuits blanches. C’est l’ADN même de la Grosse Pomme. C’est le bruit des rames de métro qui grondent sous vos pieds à 4 heures du matin, l’odeur des hot-dogs d’un vendeur ambulant quand le soleil se lève à peine, la lumière des écrans de Times Square qui se reflète sur le bitume humide. C’est une promesse murmurée à chaque coin de rue : ici, tout est possible, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.

New York : l’insomniaque magnifique au cœur du monde

Quand on parle de New York, l’image qui vient souvent en tête est celle de Manhattan, avec ses gratte-ciel qui percent les nuages comme des aiguilles d’acier. Mais « la ville qui ne dort jamais » ne se limite pas à ses clubs branchés de Meatpacking District ou à ses bars sur les toits avec vue imprenable. C’est un organisme vivant, un écosystème en perpétuel mouvement.

J’aime penser que New York est animée par trois équipes qui se relaient. Il y a l’équipe du jour, celle des traders de Wall Street, des artistes de SoHo, des employés de bureau de Midtown. Puis, vers 18h, l’équipe du soir prend le relais : les théâtres de Broadway s’illuminent, les restaurants de Greenwich Village se remplissent, et une énergie nouvelle, plus festive, s’empare des avenues. Et enfin, quand la plupart des villes s’endorment, la troisième équipe, celle de la nuit profonde, se met en marche. Ce sont les boulangers qui préparent les bagels du lendemain, les équipes de nettoyage qui font briller les bureaux, les artistes underground qui créent dans des lofts de Brooklyn, et les millions de New-Yorkais dont les rêves, les angoisses et les projets illuminent les fenêtres des appartements.

La véritable magie de ce surnom, c’est qu’il ne s’applique pas qu’à la fête. Il s’applique au travail, à la création, à la vie. On peut trouver une laverie ouverte à 3h du matin, une épicerie (la fameuse bodega) pour acheter un sandwich au pastrami à 5h, ou simplement s’asseoir sur un banc de Central Park et regarder le monde continuer de tourner, sans jamais s’arrêter. Cette effervescence constante est à la fois épuisante et incroyablement stimulante. C’est une ville qui vous pousse à vivre plus fort, plus vite.

Paris : la capitale de l’amour… et des classements ?

Changeons de continent, d’ambiance, de rythme. Si New York est un shot d’espresso pur, Paris est un verre de vin rouge dégusté lentement en terrasse. On la cite souvent comme la ville la plus visitée au monde, un titre qu’elle se dispute régulièrement avec d’autres géantes du tourisme comme Bangkok ou Londres. Mais au-delà des chiffres qui, soyons honnêtes, fluctuent chaque année (surtout en 2025 avec la reprise post-pandémique), Paris possède quelque chose que les statistiques ne peuvent quantifier : un charme intemporel.

On la surnomme la « Ville Lumière », et beaucoup pensent que c’est à cause de la Tour Eiffel qui scintille. En réalité, ce surnom remonte au XVIIe siècle, lorsque Paris fut l’une des premières villes européennes à installer un éclairage public pour lutter contre la criminalité. C’était la ville des Lumières au sens philosophique, le berceau de l’intellect et de la raison. Aujourd’hui, cette lumière est devenue poétique. C’est la lumière dorée de fin de journée qui caresse les façades haussmanniennes, la lueur des péniches sur la Seine, l’éclat des vitrines du Marais.

Se promener à Paris, c’est comme feuilleter les pages d’un livre d’histoire et de poésie. Chaque quartier a sa propre personnalité. Le Montmartre des artistes, avec ses petites ruelles et sa vue imprenable depuis le Sacré-Cœur. Le Quartier Latin des étudiants et des libraires, où l’on sent encore vibrer l’esprit de la Sorbonne. Le Saint-Germain-des-Prés des intellectuels, où l’on imagine encore Sartre et de Beauvoir refaire le monde au Café de Flore. Paris n’est pas une ville qui s’impose par sa démesure, mais une ville qui séduit par ses détails.

Ce qui est fascinant avec Paris, c’est sa capacité à être à la fois un musée à ciel ouvert, figé dans une beauté éternelle, et une métropole vibrante, créative et en constante évolution. Elle vous chuchote ses secrets au lieu de vous les crier.

Rome : l’écho impérial de la Ville Éternelle

Si Paris est une séductrice, Rome est une grande dame au passé glorieux, qui porte ses 2 500 ans d’histoire avec une élégance un peu chaotique. Son surnom, « la Ville Éternelle » (Urbs Aeterna), n’est pas une invention de l’office du tourisme. Il nous vient des poètes de la Rome antique, comme Tibulle, qui voyaient dans leur capitale une puissance destinée à ne jamais s’éteindre. Et d’une certaine manière, ils avaient raison. L’Empire a chuté, mais l’influence et la présence de Rome, elles, sont restées.

Visiter Rome, c’est faire un voyage dans le temps à chaque coin de rue. Vous prenez un café sur une place baroque dessinée par le Bernin, et juste derrière, vous tombez sur les ruines d’un temple antique où les chats errants ont élu domicile. Le Colisée se dresse, majestueux et meurtri, au milieu d’un flot incessant de voitures. C’est ce contraste permanent entre l’antique et le moderne, le sacré et le profane, qui rend Rome si unique.

Le surnom de Ville Éternelle prend tout son sens quand on réalise que la vie continue, imperturbable, au milieu de ces vestiges. Les Romains vivent, aiment, travaillent et klaxonnent avec une passion toute latine, indifférents aux fantômes des Césars qui hantent leurs rues. Manger une gelato en contemplant le Panthéon, jeter une pièce dans la Fontaine de Trevi… ces gestes sont devenus des rituels, des ponts entre notre époque et ce passé colossal qui refuse de mourir. Rome n’est pas une ville-musée, c’est un musée vivant.

Tokyo : le géant bienveillant et la question de la taille

Parlons maintenant de gigantisme. Quelle est la plus grande ville du monde ? La question est plus complexe qu’il n’y paraît. Parle-t-on de la population de la ville administrative ? De l’agglomération ? De la superficie ? Selon les critères, la réponse change. Shanghai, Delhi, São Paulo… toutes peuvent prétendre au titre. Mais si l’on parle de l’agglomération urbaine la plus peuplée, un nom revient presque toujours : Tokyo.

Avec sa métropole de plus de 37 millions d’habitants (c’est plus que la population du Canada !), Tokyo est un monstre urbain. Pourtant, et c’est là tout le paradoxe, c’est l’une des villes les plus sûres, les plus propres et les mieux organisées que je connaisse. Le fameux carrefour de Shibuya, où des milliers de personnes se croisent en un ballet parfaitement synchronisé, est le symbole de ce chaos maîtrisé.

Pour vraiment comprendre l’échelle de ces mastodontes démographiques, un petit tableau s’impose.

| Agglomération | Pays | Population estimée de l’agglomération (2025) | Population de la ville administrative |

|---|---|---|---|

| Tokyo | Japon | ~ 37.3 millions | ~ 14 millions |

| Delhi | Inde | ~ 33.8 millions | ~ 16.8 millions |

| Shanghai | Chine | ~ 29.8 millions | ~ 24.9 millions |

Ce tableau, basé sur les tendances démographiques, montre bien la différence entre la ville elle-même et son influence tentaculaire. Explorer Tokyo, c’est passer d’un monde à l’autre en quelques stations de métro. Vous pouvez être dans le quartier futuriste de Shinjuku, entouré de néons et de gratte-ciel, et dix minutes plus tard vous retrouver dans la quiétude du sanctuaire Meiji Jingu, au cœur d’une forêt en pleine ville. C’est cette dualité fascinante, entre tradition millénaire et ultra-modernité, qui fait de Tokyo une expérience inoubliable. C’est un géant, certes, mais un géant au cœur étonnamment serein.

Dubaï : la start-up devenue métropole du futur

Et si on se projetait vers l’avenir ? Quelle ville incarne le mieux le futur ? Pour beaucoup, la réponse est évidente : Dubaï. Sortie du désert en quelques décennies, la cité-émirat est une vitrine de la démesure et de l’ambition. Elle ne se contente pas de suivre les tendances, elle veut les créer.

Voyager à Dubaï, c’est un peu comme visiter un décor de film de science-fiction. La tour Burj Khalifa, qui gratte le ciel à plus de 800 mètres, les îles artificielles en forme de palmier, les projets de taxis volants… tout ici est conçu pour impressionner, pour repousser les limites du possible. Dubaï est une ville qui a bâti sa réputation sur des « premières mondiales » : le plus haut bâtiment, le plus grand centre commercial, la seule piste de ski intérieure en plein désert.

Mais au-delà de cette façade de luxe et d’extravagance, Dubaï se rêve en « smart city » modèle.

- Transport autonome : La ville expérimente activement les métros sans conducteur et vise une part significative de transports autonomes dans les prochaines années.

- Technologie Blockchain : Le gouvernement a pour ambition de traiter toutes ses transactions via la blockchain, une initiative audacieuse pour la transparence et l’efficacité.

- Architecture durable : Malgré sa consommation énergétique, la ville investit dans des projets d’architecture durable et des parcs solaires gigantesques, comme le Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park.

Dubaï est une ville de paradoxes. C’est une vision du futur construite à une vitesse vertigineuse, une sorte de pari audacieux sur l’avenir de l’urbanisme et de la technologie. Fascinante, clivante, mais indéniablement tournée vers demain.

Le tour du monde des surnoms : quelques mentions honorables

Le voyage ne s’arrête pas là. Le monde est rempli de villes aux surnoms évocateurs qui méritent un clin d’œil :

- Venise, « La Sérénissime » : Un surnom hérité de son passé de république maritime puissante et respectée. Il évoque une majesté calme et une beauté presque irréelle, à l’image de ses canaux silencieux.

- Londres, « The Big Smoke » (Le Grand Fumoir) : Un sobriquet moins glamour qui date de l’époque industrielle, quand la ville était recouverte d’un épais brouillard de pollution. Aujourd’hui, il est utilisé avec une certaine affection pour désigner la métropole tentaculaire.

- Los Angeles, « La Cité des Anges » : Une traduction directe de son nom espagnol original, « El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula ». Le surnom parfait pour la ville du rêve hollywoodien.

- Le Caire, « Umm al-Dunya » (La Mère du Monde) : Un surnom qui témoigne de son importance historique, culturelle et intellectuelle millénaire dans le monde arabe et islamique.

Chacun de ces noms est une porte d’entrée vers l’histoire et l’identité d’une ville. Ils nous rappellent que ces lieux que nous habitons ou visitons sont bien plus que des points sur une carte. Ce sont des personnages complexes, avec leurs qualités, leurs défauts, leur caractère unique.

Alors, de New York l’hyperactive à Rome l’éternelle, de Paris la romantique à Tokyo la géante, chaque métropole nous offre une partition différente. Elles sont le reflet de nos ambitions, de nos rêves et de nos contradictions.

Et vous, quelle est la ville qui vous fait le plus rêver et pourquoi ?