Alors, la question qui brûle toutes les lèvres chaque début d’année : où poser ses valises en France ? On rêve tous du combo parfait : un job sympa, un cadre de vie idyllique, des week-ends à la mer ou à la montagne, et si possible, sans y laisser son PEL. Chaque année, les classements fleurissent, et en 2025, le jeu des chaises musicales a encore redistribué les cartes. Je vous vois venir, vous voulez une réponse, une seule.

En 2025, la ville qui s’impose comme la plus agréable à vivre en France est Biarritz, détrônant Angers grâce à son cadre de vie exceptionnel entre océan et montagne, bien que la compétition reste féroce avec des perles comme Annecy et Bayonne.

Mais attendez, ne faites pas vos cartons tout de suite. Une ville, c’est comme une paire de chaussures : ce qui va parfaitement à l’un peut donner des ampoules à l’autre. Alors, décortiquons ensemble ce palmarès pour que vous trouviez VOTRE perle rare.

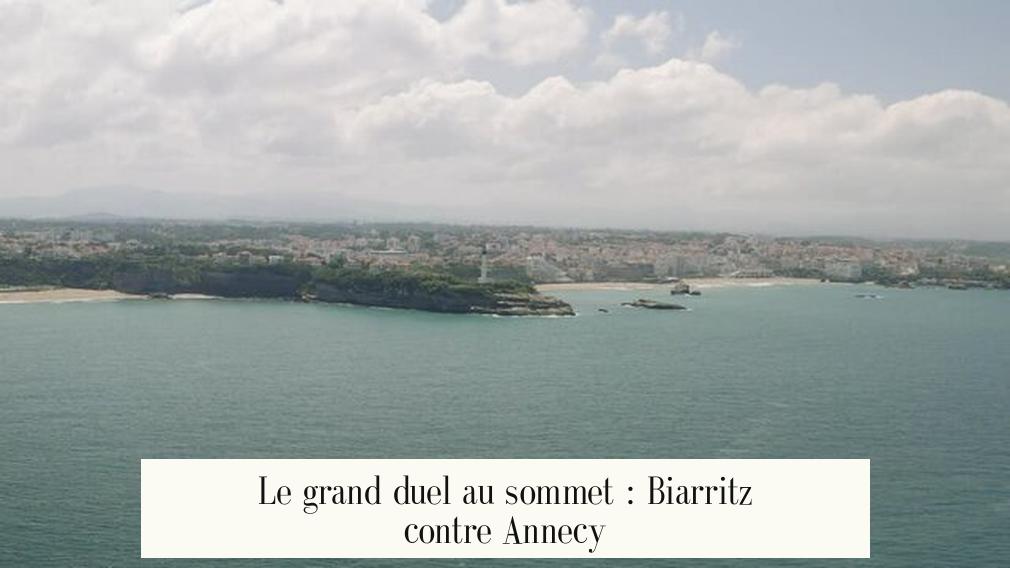

Le grand duel au sommet : Biarritz contre Annecy

Cette année, la bataille pour la première place est plus serrée que jamais. D’un côté, l’énergie iodée de l’Atlantique. De l’autre, la sérénité cristalline des Alpes. C’est un véritable choc des titans.

Biarritz, la nouvelle reine de la Côte Basque

Biarritz a réussi son coup. Longtemps vue comme une station balnéaire chic et un peu endormie hors saison, elle a su se réinventer. Aujourd’hui, elle incarne un dynamisme fou. Elle a su capter l’air du temps.

Imaginez un peu. Vous commencez votre journée par une session de surf à la Côte des Basques, les premiers rayons du soleil caressant les vagues. Vous filez ensuite en scooter électrique vers votre espace de coworking, croisant des créatifs du monde entier. Le midi, c’est pintxos aux Halles. Et le week-end, les Pyrénées vous tendent les bras pour une randonnée. Ce n’est pas un film, c’est le quotidien biarrot.

Ce qui fait la différence en 2025 ?

- Un écosystème économique vibrant : Au-delà du tourisme, la ville attire les start-ups, les freelances et les entreprises du secteur de la glisse et du digital.

- Un engagement écologique palpable : La protection de l’océan est au cœur des préoccupations, et ça se voit.

- Un trio gagnant : Biarritz ne se vit pas seule. Avec ses sœurs Anglet et Bayonne, elle forme un pôle urbain complet où chacun trouve son compte. L’énergie de Biarritz, les plages familiales d’Anglet, et l’authenticité culturelle de Bayonne. C’est le package complet.

Biarritz, ce n’est plus seulement une carte postale. C’est un projet de vie. Une promesse d’équilibre entre ambition professionnelle et qualité de vie inégalée.

Annecy, l’éternelle prétendante au trône

Ne vendons pas la peau de l’ours savoyard trop vite. Annecy reste une valeur sûre, un roc dans le classement. La « Venise des Alpes » ne se laisse pas déstabiliser. Son secret ? Une constance dans l’excellence.

Vivre à Annecy, c’est choisir la beauté à chaque coin de rue. C’est le luxe de pouvoir piquer une tête dans une eau turquoise après le travail, ou de chausser les skis en moins de 30 minutes l’hiver. La vieille ville, avec ses canaux et ses façades colorées, offre un décor de conte de fées au quotidien.

Pour moi, le vrai luxe d’Annecy, c’est le silence. Le silence d’une balade en montagne au lever du jour, ou celui d’une traversée du lac en paddle. C’est une ville qui apaise.

Le dynamisme économique n’est pas en reste, avec une forte présence de l’industrie de l’outdoor, de la mécatronique et une proximité stratégique avec Genève qui attire de nombreux talents. Annecy, c’est le choix de la raison et du cœur, un investissement sûr pour son bien-être.

Le club des cinq étoiles : Ces villes qui ne déçoivent jamais

Juste derrière ce duo de tête, on retrouve des villes qui ont fait de la qualité de vie leur marque de fabrique. Elles sont peut-être moins « spectaculaires » au premier abord, mais leur douceur de vivre est un atout maître.

Angers, la douceur de vivre incarnée

Détrônée, mais loin d’être K.O. ! Angers reste une référence absolue. Son titre de « première ville verte de France » n’est pas usurpé. La ville respire. On y trouve une harmonie rare entre un patrimoine historique riche et une modernité bien pensée. C’est une ville à taille humaine où tout semble plus simple.

Les bords de la Maine aménagés, le festival des Accroche-Cœurs, la richesse de la vie étudiante… Angers cultive un art de vivre qui séduit de plus en plus de familles et de jeunes actifs fuyant la frénésie des capitales. Le coût de la vie, plus raisonnable qu’ailleurs, est la cerise sur le gâteau.

La Rochelle, le charme de l’Atlantique

Ah, La Rochelle ! Le Vieux-Port, les tours majestueuses, les rues à arcades… Difficile de ne pas tomber sous le charme. Mais la ville ne se résume pas à son passé glorieux. C’est une pionnière en matière d’écologie urbaine.

Se déplacer à vélo y est une évidence. La culture y est bouillonnante, avec les Francofolies en tête d’affiche. C’est une ville qui a les pieds dans l’histoire et la tête tournée vers l’avenir. Elle offre une bouffée d’air marin et de liberté qui devient une denrée rare.

Bayonne, le cœur battant du Pays Basque

Impossible de parler de Biarritz sans évoquer sa voisine, Bayonne. Si Biarritz est la vitrine chic, Bayonne est l’âme authentique. C’est ici que l’on ressent le plus fort l’identité basque.

Ses rues piétonnes animées, ses façades à colombages, son marché du samedi matin, ses célèbres fêtes… Bayonne est une ville de caractère, gourmande et festive. Elle offre une vie de quartier incroyable et un accès direct à tout ce que la région a de meilleur. C’est le choix de ceux qui cherchent l’authenticité avant tout.

| Ville | Département | Atout Principal | Pour qui ? |

|---|---|---|---|

| Biarritz | Pyrénées-Atlantiques (64) |

Dynamisme & Cadre Océan/Montagne |

Les entrepreneurs, les sportifs, les créatifs |

| Annecy | Haute-Savoie (74) |

Nature & Qualité de vie exceptionnelle |

Les amoureux de la nature, les familles, les transfrontaliers |

| Angers | Maine-et-Loire (49) |

Ville verte & Douceur de vivre |

Les familles, ceux qui cherchent l’équilibre et un budget maîtrisé |

| La Rochelle | Charente-Maritime (17) |

Charme historique & Écologie |

Les passionnés d’histoire, les cyclistes, les amoureux de la mer |

| Bayonne | Pyrénées-Atlantiques (64) |

Authenticité & Vie culturelle |

Ceux qui cherchent une forte identité locale et une ambiance festive |

Au-delà du classement : Et si le vrai bonheur était ailleurs ?

Les classements, c’est bien. Ils se basent sur des centaines de critères objectifs : emploi, sécurité, transports, santé… Mais ils oublient parfois l’essentiel : le ressenti, l’humain.

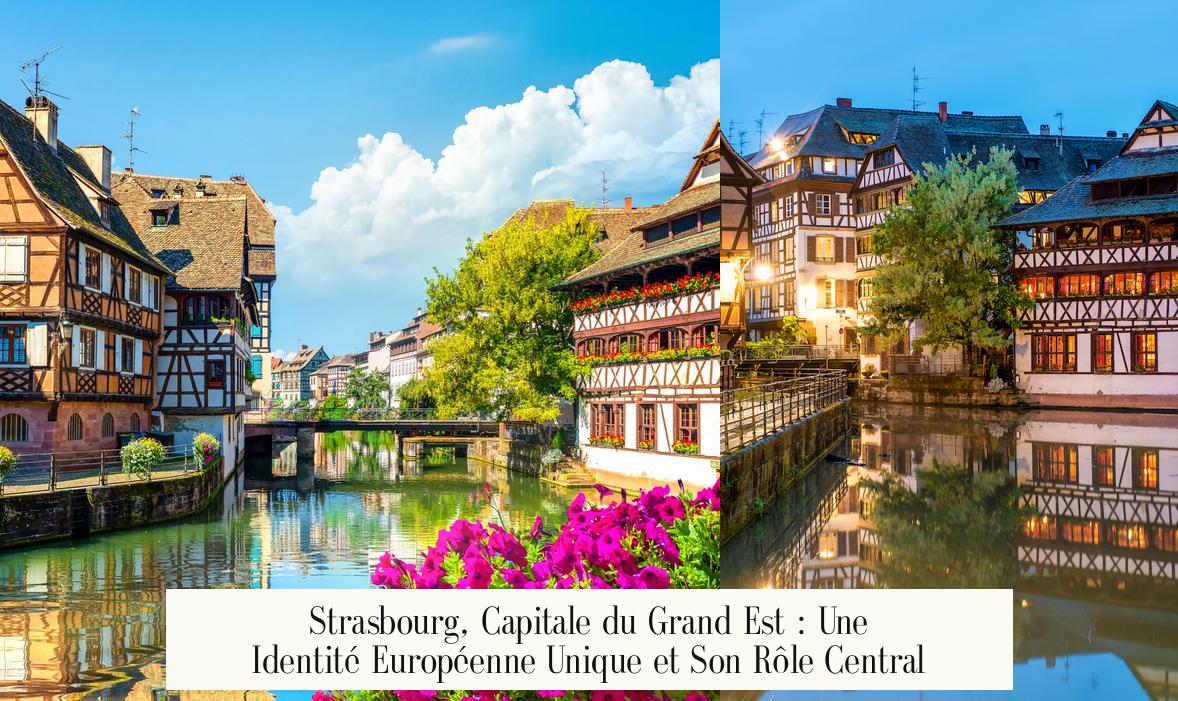

Le facteur « gentillesse » : Colmar, la championne de l’accueil

Un critère qui n’apparaît jamais dans les stats officielles, c’est la gentillesse des habitants. Pourtant, ça change tout ! Et à ce petit jeu, une ville se détache depuis plusieurs années : Colmar.

Désignée ville la plus accueillante de France par les utilisateurs d’Airbnb, ce n’est pas un hasard. La « Petite Venise » alsacienne, avec ses maisons à colombages et ses canaux fleuris, semble déteindre sur ses habitants. L’accueil y est chaleureux, le sourire facile. S’installer quelque part, c’est aussi et surtout créer du lien social. Sur ce point, Colmar a une longueur d’avance. C’est la preuve qu’une ville agréable à vivre, c’est d’abord une ville où l’on se sent le bienvenu.

L’appel de la Bretagne, un art de vivre à part

La Bretagne ! Toute une région qui pourrait être un classement à elle seule. Ici, on ne choisit pas une ville, on adopte un style de vie. La mer n’est jamais loin, la solidarité est une valeur forte et la culture est omniprésente.

Des villes comme Rennes, Lorient, Vannes, Quimper ou Saint-Malo figurent régulièrement en bonne place.

- Rennes : Pour son dynamisme culturel et étudiant.

- Lorient : Pour son ouverture sur l’océan et son festival interceltique.

- Vannes : Pour la beauté de son golfe du Morbihan.

- Lannion : Pour son pôle technologique en pleine nature.

- Saint-Malo : Pour son caractère de cité corsaire et son panorama unique.

Choisir la Bretagne, c’est souvent un choix radical, un retour à l’essentiel et à une nature puissante.

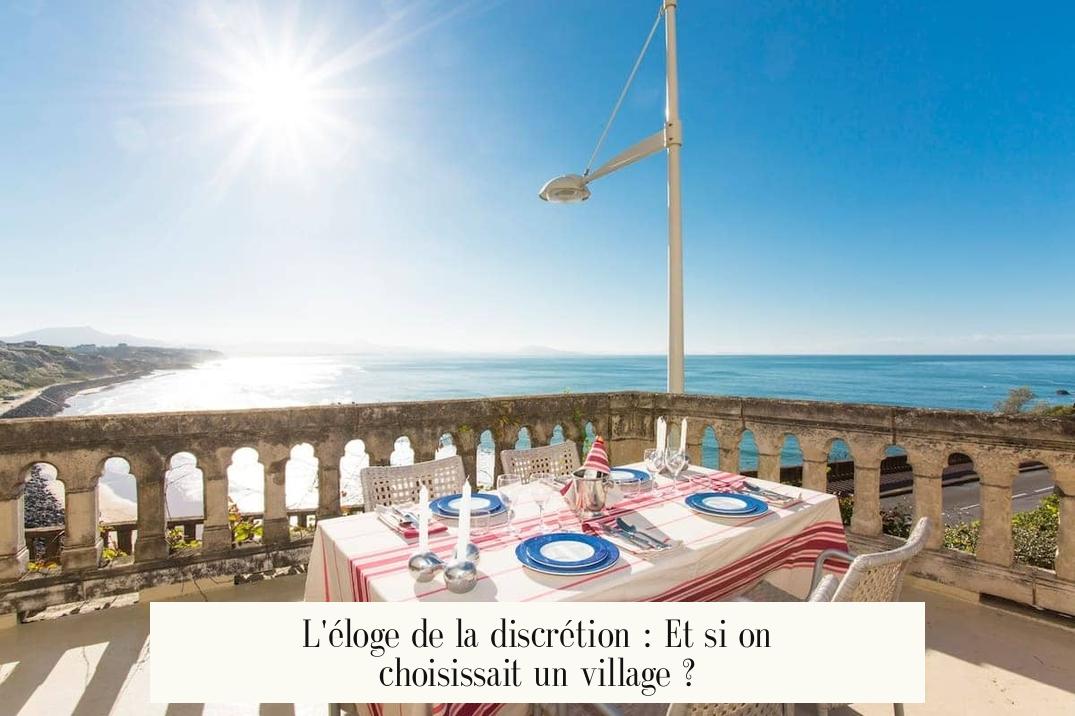

L’éloge de la discrétion : Et si on choisissait un village ?

La quête du « bon vivre » ne s’arrête pas aux portes des grandes et moyennes villes. De plus en plus de Français aspirent à plus de calme, d’espace et de proximité. Le classement des villages où il fait bon vivre prend alors tout son sens.

En 2025, le palmarès met en lumière des pépites comme Guéthary (Pyrénées-Atlantiques), Épron (Calvados) ou encore Peltre (Moselle). Guéthary, par exemple, est un cas d’école. Ce petit village de pêcheurs, voisin de Biarritz, offre le meilleur des deux mondes : le calme d’un village authentique et l’accès à l’effervescence de la côte. C’est le luxe ultime : pouvoir choisir, au jour le jour, entre la quiétude et l’animation.

Mon guide pratique pour choisir VOTRE ville idéale

Vous êtes perdu ? C’est normal. Oublions les classements deux minutes. Le meilleur classement, c’est le vôtre. Celui qui répond à vos critères personnels. Posez-vous les bonnes questions.

- Quel est mon projet de vie ? Le travail est-il ma priorité absolue ou est-ce que je cherche un meilleur équilibre ? Suis-je en solo, en couple, avec des enfants en bas âge ? La réponse change tout. Une ville parfaite pour un jeune diplômé ne le sera pas pour une famille.

- Mer, montagne, campagne ou hyper-centre ? Soyez honnête. Rêvez-vous de grands espaces ou avez-vous besoin de sentir l’énergie de la ville au quotidien ? Ne vous mentez pas sur votre nature profonde.

- Quel est mon budget ? C’est le nerf de la guerre. Le prix de l’immobilier varie du simple au triple entre Angers et Annecy. Définissez une enveloppe réaliste pour votre logement, cela affinera drastiquement votre recherche.

- Quelle est mon « autonomie » culturelle et sociale ? Avez-vous besoin d’une offre culturelle pléthorique (cinémas, théâtres, concerts) ou un bon marché de producteurs et une vie associative riche vous suffisent-ils ?

- Testez avant d’adopter ! Le conseil le plus important. Avant de tout plaquer, passez du temps dans la ville qui vous fait de l’œil. Pas une semaine en touriste en plein mois d’août, mais quelques jours en novembre, pour sentir le vrai pouls de la ville. Louez un Airbnb, parlez aux commerçants, prenez les transports en commun. Imprégnez-vous.

Finalement, la « meilleure ville de France » est un mythe. C’est une notion profondément intime. Le palmarès 2025 nous donne des pistes fabuleuses, il met en lumière des dynamiques passionnantes comme l’ascension de Biarritz. Mais il ne doit être qu’un point de départ. La ville parfaite n’est pas celle qui est en tête d’un classement. C’est celle où votre vie personnelle et professionnelle trouvera son plus bel écho.

Alors, prêt à explorer ? La France regorge de trésors. Il suffit juste de trouver celui qui vous correspond.