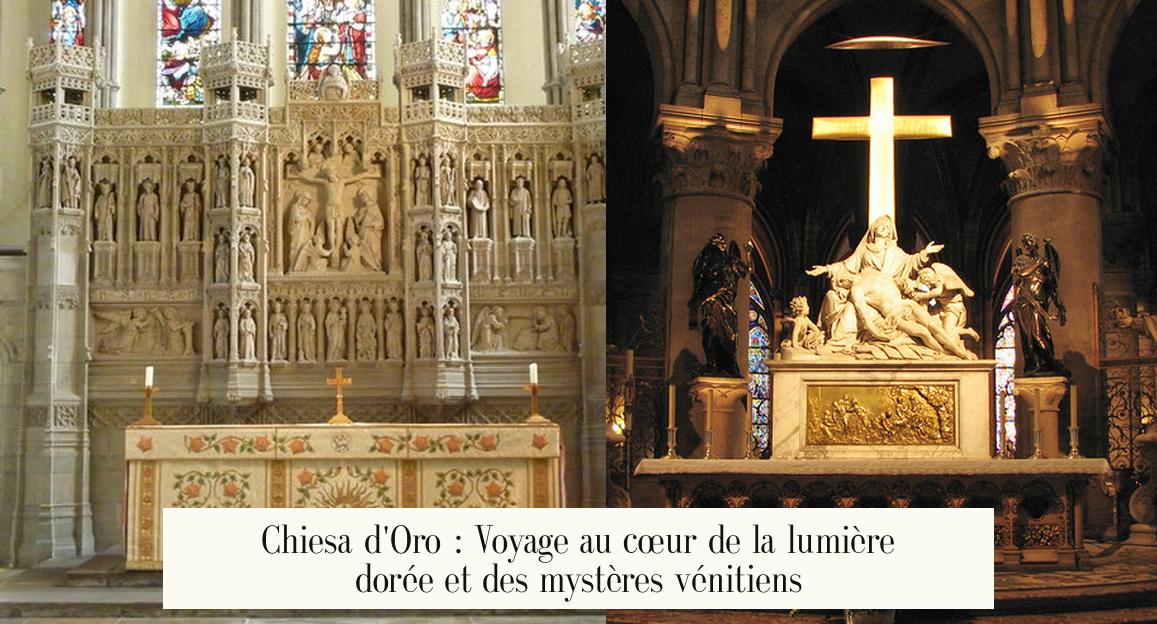

Venise ! Rien que de prononcer son nom, et je sens déjà l’air salin de la lagune et j’entends le clapotis de l’eau contre les coques des vaporettos. Au cœur de ce labyrinthe flottant se dresse un joyau, un monument qui n’est pas seulement une église, mais le cœur battant de la Sérénissime : la basilique Saint-Marc. Vous vous demandez peut-être comment on surnomme ce trésor architectural qui a vu passer doges, marchands et des millions de voyageurs éblouis.

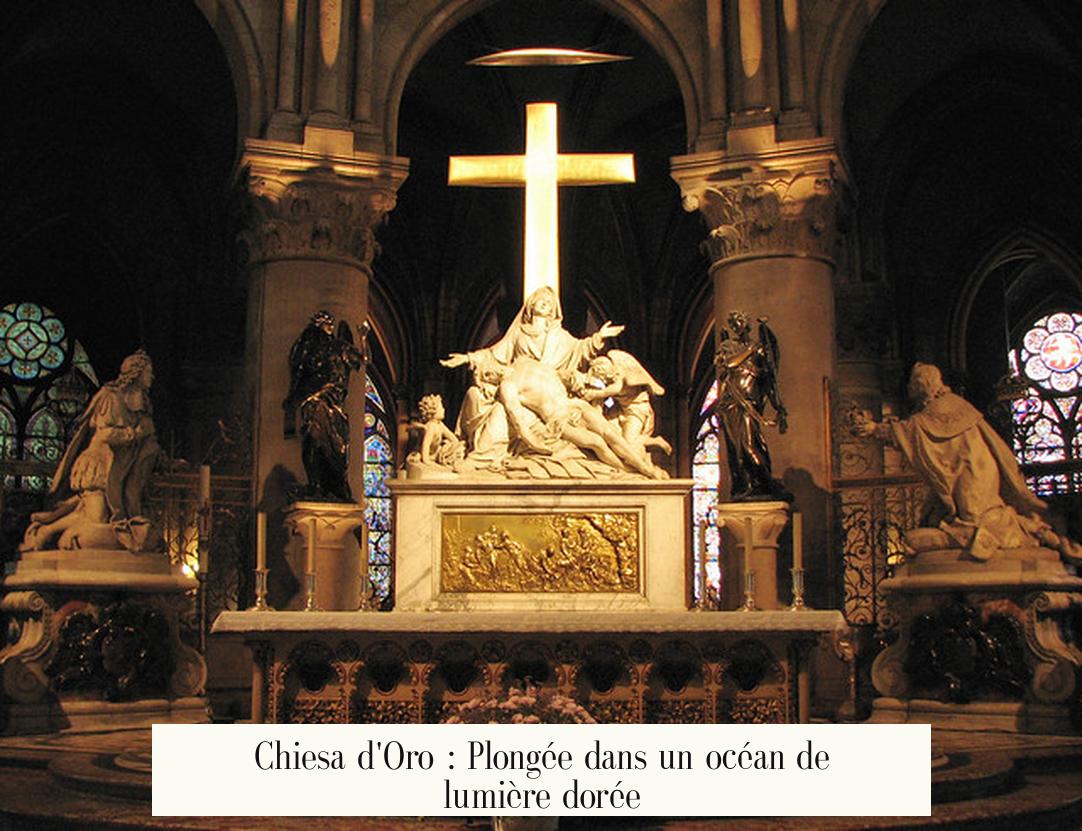

Le surnom de la basilique Saint-Marc est la « Chiesa d’oro », ou l’Église d’Or.

Et croyez-moi, ce n’est pas une hyperbole. C’est une description littérale, une promesse de splendeur qui est tenue, et même dépassée, dès que l’on franchit ses portes. Laissez-moi vous emmener dans un voyage qui va bien au-delà de cette simple question, un périple à travers l’or, les légendes, les saints voyageurs et même… le basilic de votre cuisine. Oui, vous avez bien lu.

Chiesa d’Oro : Plongée dans un océan de lumière dorée

Pourquoi cet éclat ? Pourquoi ce surnom si évocateur ? Pour le comprendre, il faut lever les yeux. L’intérieur de la basilique Saint-Marc n’est pas simplement décoré de mosaïques, il en est entièrement tapissé. C’est un univers parallèle où les murs, les voûtes et les cinq coupoles sont recouverts d’or.

On parle ici de plus de 8 000 mètres carrés de mosaïques. Pour vous donner une idée, c’est l’équivalent d’un terrain de football et demi ! Ces millions de petites tesselles de verre, souvent incrustées d’une fine feuille d’or 24 carats, capturent la lumière d’une manière absolument unique. Selon l’heure du jour et l’ensoleillement, l’atmosphère change. Parfois, l’or scintille doucement, créant une ambiance mystique et intime. D’autres fois, quand le soleil frappe juste, l’église entière semble s’embraser dans une gloire divine. C’est un spectacle vivant, presque respirant.

Ces mosaïques, réalisées sur plusieurs siècles (principalement entre le XIIe et le XIIIe siècle), racontent des histoires. Elles dépeignent des scènes de la Bible, la vie du Christ, de la Vierge Marie et, bien sûr, de saint Marc lui-même. C’est une véritable bande dessinée de lumière et de foi, conçue pour éduquer et émerveiller une population qui, à l’époque, ne savait majoritairement pas lire. La « Chiesa d’oro » était plus qu’un lieu de culte ; c’était un symbole de la puissance et de la richesse inouïe de la République de Venise, une ville qui dominait le commerce entre l’Orient et l’Occident. Chaque parcelle d’or était une déclaration : « Regardez notre foi, mais regardez aussi notre pouvoir ».

L’incroyable épopée des reliques de Saint Marc

Mais attendez une minute. Saint Marc, l’évangéliste, l’auteur d’un des quatre Évangiles… que fait-il à Venise ? Il est mort et a été enterré à Alexandrie, en Égypte. C’est là que l’histoire prend des allures de roman d’aventure.

Nous sommes en 828. Venise est une puissance montante, mais il lui manque un saint patron de prestige pour rivaliser avec Rome (qui a saint Pierre) ou d’autres grandes cités. Deux marchands vénitiens, Buono da Malamocco et Rustico da Torcello, sont en mission à Alexandrie. Ils décident, dans un acte de piété audacieux (ou de vol caractérisé, selon le point de vue), de subtiliser le corps de saint Marc pour le ramener dans leur cité.

L’anecdote, absolument savoureuse, veut que pour déjouer la surveillance des gardes sarrasins (musulmans), les marchands vénitiens aient caché les précieuses reliques sous des couches de viande de porc, une denrée considérée comme impure dans l’islam, s’assurant ainsi que personne ne viendrait fouiller leur cargaison.

Le retour à Venise fut triomphal. La ville avait enfin son saint protecteur de premier ordre. Le lion ailé, symbole de saint Marc, devint l’emblème de la République de Venise, visible partout dans la ville et sur tous les territoires qu’elle contrôlait. La première basilique fut construite pour abriter ces reliques inestimables. Celle que nous admirons aujourd’hui est en fait la troisième version, consacrée en 1094, et continuellement embellie au fil des siècles. La basilique n’est donc pas juste une église, c’est le coffre-fort le plus somptueux du monde, construit pour un trésor volé. Avouez que c’est une histoire rocambolesque !

Basilique, Cathédrale et Basilic : Leçon d’étymologie royale

En parlant de basiliques, on se perd souvent. Quelle est la différence avec une cathédrale ? La question est légitime et la réponse, plus simple qu’on ne le pense.

- Une

cathédrale

est l’église principale d’un diocèse, là où se trouve la cathedra, le siège de l’évêque. C’est un titre fonctionnel.

* Une

basilique

est un titre honorifique accordé par le Pape à une église en raison de son importance historique, spirituelle ou architecturale. C’est un label de prestige.

Ainsi, la basilique Saint-Marc n’est pas la cathédrale de Venise ! Ce rôle est tenu par l’église San Pietro di Castello, bien plus modeste et excentrée. De même, à Rome, la célèbre basilique Saint-Pierre n’est pas la cathédrale ; c’est la basilique Saint-Jean-de-Latran.

Mais c’est en creusant l’origine du mot que les choses deviennent amusantes. « Basilique » vient du grec basilikē, qui signifie « royal ». C’était à l’origine un bâtiment public romain où l’on rendait la justice. Et c’est là que je vous propose une petite digression botanique. Quel est le nom de cette herbe aromatique, star du pesto et de la cuisine méditerranéenne ? Le basilic ! Son nom vient du même mot grec, basileus, le roi. On l’appelait « l’herbe royale ».

Incroyable, non ? La basilique, l’église royale, et le basilic, l’herbe royale, partagent la même racine noble. La prochaine fois que vous saupoudrerez du basilic sur vos tomates mozzarella, vous pourrez penser à l’or de Venise.

De Saint Marc à Saint Nicolas : Une autre histoire de reliques et de traditions

L’histoire des saints dont les restes ont voyagé ne s’arrête pas à Saint Marc. Un autre personnage, tout aussi célèbre, a connu un destin post-mortem similaire, et son histoire nous mène directement aux célébrations de Noël. Je parle bien sûr de Saint Nicolas.

Pourquoi le célèbre-t-on le 6 décembre ? C’est tout simple : c’est la date présumée de sa mort en l’an 343. Nicolas de Myre était un évêque qui a vécu en Anatolie, dans l’actuelle Turquie. Il était réputé pour sa générosité et de nombreuses légendes lui sont associées, notamment celle où il aurait sauvé trois jeunes filles de la prostitution en offrant anonymement des bourses d’or à leur père pour constituer leur dot.

Cette histoire de cadeaux secrets est à l’origine de la tradition des présents offerts aux enfants le 6 décembre, et plus tard, de sa transformation en une figure bien connue… le Père Noël ! Oui, le Noel Baba turc (Père Noël) est directement inspiré de cet évêque au grand cœur.

Et devinez quoi ? Ses reliques aussi ont été volées ! Au XIe siècle, alors que la région tombait sous la domination turque, des marins italiens craignirent pour la sécurité des ossements. Des marins de Bari, dans le sud de l’Italie, arrivèrent les premiers en 1087 et emportèrent la plus grande partie du squelette. Mais les Vénitiens, jamais en reste quand il s’agit de reliques, arrivèrent peu après et prirent ce qu’il restait. C’est pourquoi aujourd’hui, les reliques de Saint Nicolas sont principalement vénérées à Bari… mais aussi à Venise, dans l’église San Nicolò al Lido ! Venise, décidément une véritable collectionneuse de saints.

Le grand mystère : Où est vraiment enterré le Père Noël ?

Si Saint Nicolas est l’ancêtre du Père Noël, alors la question « Où est enterré le Père Noël ? » est légitime. Et la réponse est un véritable casse-tête historique.

- La piste turque : Logiquement, son tombeau original se trouve à Myre (aujourd’hui Demre, en Turquie), dans l’église Saint-Nicolas. Des archéologues pensent même avoir découvert récemment la tombe exacte sous les mosaïques de l’église, restée intacte malgré le pillage des ossements.

- La piste italienne : C’est la plus célèbre. La majorité de ses ossements repose dans la crypte de la basilique San Nicola à Bari, en Italie, depuis près de 1000 ans. C’est le principal lieu de pèlerinage. Venise en possède aussi une partie, comme nous l’avons vu.

- La piste irlandaise (la plus surprenante !) : Une légende locale tenace en Irlande affirme que les restes de Saint Nicolas auraient été déplacés de Myre vers l’Irlande par des croisés. Un ancien cimetière près du village de Newtown Jerpoint abrite les ruines d’une église médiévale et une dalle funéraire que la tradition désigne comme étant la tombe de Saint Nicolas. Une théorie fascinante, bien que moins étayée historiquement.

Cette dispersion des reliques montre à quel point la vénération des saints était un enjeu majeur au Moyen Âge, mêlant foi, prestige politique et retombées économiques liées aux pèlerinages.

Vivre l’expérience de la Chiesa d’Oro : Mes conseils pratiques

Revenons à Venise, les pieds sur les pavés de la Place Saint-Marc. Après ce long détour par l’histoire et les légendes, vous avez envie de voir cette Église d’Or de vos propres yeux. Et vous avez raison. Voici quelques conseils pour que votre visite soit inoubliable.

- Montez sur la terrasse : Comme le suggère Beaux Arts Magazine, c’est un incontournable. L’accès est payant mais la vue sur la Place Saint-Marc, le Palais des Doges et la lagune est à couper le souffle. C’est aussi là que vous pourrez admirer de près les célèbres Chevaux de Saint-Marc (les originaux sont à l’intérieur, les copies sont sur la façade).

- Choisissez bien votre moment : Pour apprécier pleinement les mosaïques, essayez de visiter lors d’une journée ensoleillée, en fin de matinée. C’est à ce moment que la lumière pénètre le mieux à l’intérieur et fait littéralement flamber l’or des coupoles.

- Ne manquez pas la Pala d’Oro : Derrière le maître-autel se cache un autre trésor (accessible avec un billet supplémentaire) : la Pala d’Oro. C’est un retable en or, argent, émaux et pierres précieuses, une pièce d’orfèvrerie byzantine absolument éblouissante.

- Soyez respectueux : N’oubliez pas que c’est un lieu de culte actif. Une tenue correcte est exigée (épaules et genoux couverts) et les photos sont souvent interdites à l’intérieur. Le silence est de rigueur pour respecter l’atmosphère sacrée du lieu.

La basilique Saint-Marc n’est pas un simple musée. C’est un lieu où chaque pierre, chaque parcelle d’or, raconte une histoire de foi, de pouvoir, de commerce et d’aventures maritimes. C’est une capsule temporelle qui nous relie directement à la grandeur de Venise, aux mystères de l’Orient, et même, par des chemins détournés, à la magie de Noël.

Alors oui, son surnom de « Chiesa d’oro » est parfaitement justifié. Mais après ce voyage, vous saurez qu’elle est bien plus que cela. Elle est l’église du lion, l’église du marchand, l’église du doge. C’est un pont scintillant entre l’Orient et l’Occident, un testament de pierre et d’or à la gloire d’une ville qui a toujours su rêver en grand. Et c’est une expérience qui, je vous le promets, reste gravée en vous bien après avoir quitté la lagune.