La Moselle en 2025 : Mon Guide Complet Pour Tout Comprendre (Salaire, Villes et Qualité de Vie)

Ah, la Moselle ! Si je vous dis « Moselle », à quoi pensez-vous ? Aux anciennes mines de charbon ? À la ligne Maginot ? À une météo… disons, capricieuse ? Laissez-moi dépoussiérer ces vieux clichés. En tant que spécialiste qui arpente ses routes et décrypte ses dynamiques depuis des années, je peux vous l’assurer : la Moselle de 2025 est un territoire fascinant, un véritable carrefour européen plein de surprises. Et la question qui brûle les lèvres de beaucoup, qu’ils soient candidats à l’expatriation ou simples curieux, c’est : concrètement, ça donne quoi de vivre et travailler ici ?

En résumé, la Moselle en 2025 est un département dynamique du Grand Est avec un salaire net moyen de 2 332 €, une population dépassant le million d’habitants (les Mosellans), et une qualité de vie remarquable, structurée autour de cinq arrondissements majeurs et d’une forte influence transfrontalière.

Voilà pour la réponse directe. Mais ce chiffre, ces faits, ne racontent qu’une infime partie de l’histoire. Car la Moselle n’est pas qu’une ligne sur une fiche de paie ou une statistique de l’Insee. C’est une mosaïque de paysages, d’histoires et d’opportunités. Alors, attachez votre ceinture, je vous emmène pour une visite guidée, sans filtre et avec quelques anecdotes personnelles.

Le Vrai Visage Économique : Que Révèle Vraiment le Salaire Moyen Mosellan ?

Commençons par le nerf de la guerre : l’argent. Le chiffre est tombé : 2 332 euros nets par mois en moyenne en Moselle. C’est précis, c’est factuel. Mais qu’est-ce que ça signifie vraiment au quotidien ?

Ce chiffre place la Moselle dans une bonne moyenne nationale, très proche de départements comme la Loire (2 334 €) ou le Vaucluse (2 328 €). On n’est pas dans les sommets parisiens, mais on est loin, très loin d’être à la traîne. Ce salaire, il faut surtout le lire à travers le prisme du coût de la vie local. Et c’est là que ça devient très intéressant. Avec 2 332 € en Moselle, votre pouvoir d’achat est significativement supérieur à celui d’un Lyonnais ou d’un Bordelais gagnant la même somme. L’immobilier, que ce soit à l’achat ou à la location, reste beaucoup plus accessible. On respire, financièrement parlant.

Mais d’où vient cet argent ? L’image d’une Moselle uniquement sidérurgique est dépassée. Bien sûr, l’héritage industriel est puissant et des géants comme ArcelorMittal sont toujours des employeurs majeurs. Mais le département a opéré une mue spectaculaire.

Aujourd’hui, l’économie mosellane repose sur plusieurs piliers solides :

- La logistique : C’est le fameux effet « carrefour ». Coincée (dans le bon sens du terme) entre le Luxembourg, l’Allemagne et la Belgique, la Moselle est une plaque tournante logistique de premier plan en Europe. Des entrepôts et des plateformes multimodales poussent comme des champignons.

- Le travail transfrontalier : Impossible de parler de l’économie mosellane sans mentionner le Grand-Duché. Des dizaines de milliers de Mosellans traversent la frontière chaque jour pour travailler au Luxembourg, attirés par des salaires souvent bien plus élevés. Cela tire la moyenne départementale vers le haut et injecte des revenus considérables dans l’économie locale.

- Le secteur tertiaire : Metz, la préfecture, est un pôle administratif et de services majeur. Le tourisme se développe aussi à grande vitesse, porté par des sites comme le Centre Pompidou-Metz, le parc animalier de Sainte-Croix ou les sites de mémoire.

- L’industrie de pointe : À côté des industries traditionnelles, des niches d’excellence se sont développées dans l’automobile, la chimie ou les matériaux.

Ce salaire moyen cache donc des réalités très diverses. Entre le cadre sup’ qui travaille dans la finance à Luxembourg-Ville et l’artisan qui vit dans le pays de Sarrebourg, il y a un monde. Mais globalement, le dynamisme est là, palpable.

Qui Tient les Rênes ? Démystifier l’Administration Locale

Une question qui revient souvent, et qui prête à confusion, est : « Qui est le maire de la Moselle ? ».

Soyons clairs : un département n’a pas de maire. C’est une collectivité territoriale dirigée par un Conseil départemental, lui-même présidé par un(e) Président(e). Le maire, c’est pour une commune.

La confusion vient souvent du fait qu’on associe le département à sa ville principale, sa préfecture. Et le maire de Metz, la capitale administrative et historique de la Moselle, est François Grosdidier. C’est une figure politique importante de la région, également vice-président du Conseil régional du Grand Est. Mais son mandat de maire s’arrête aux frontières de la commune de Metz.

Pour le département dans son ensemble, l’organe décisionnaire est le Conseil départemental de la Moselle. C’est lui qui gère les collèges, les routes départementales, l’action sociale (le RSA, l’aide aux personnes âgées…). C’est une machine complexe, avec des élus de tous les cantons. Pour vous donner une idée plus concrète de son fonctionnement, on y trouve des vice-présidents avec des délégations très spécifiques. Par exemple :

- Rachel Zirovnik, qui est vice-présidente en charge d’un dossier absolument crucial pour le territoire : les relations avec le Luxembourg. Cela montre bien le poids de notre voisin dans la stratégie départementale.

- Jean Cunat, qui est quant à lui vice-président délégué à la Culture, un autre axe fort de l’attractivité mosellane.

Comprendre cette distinction entre la mairie de Metz et le Conseil départemental, c’est comprendre comment le pouvoir est organisé et comment les décisions qui impactent votre quotidien sont prises.

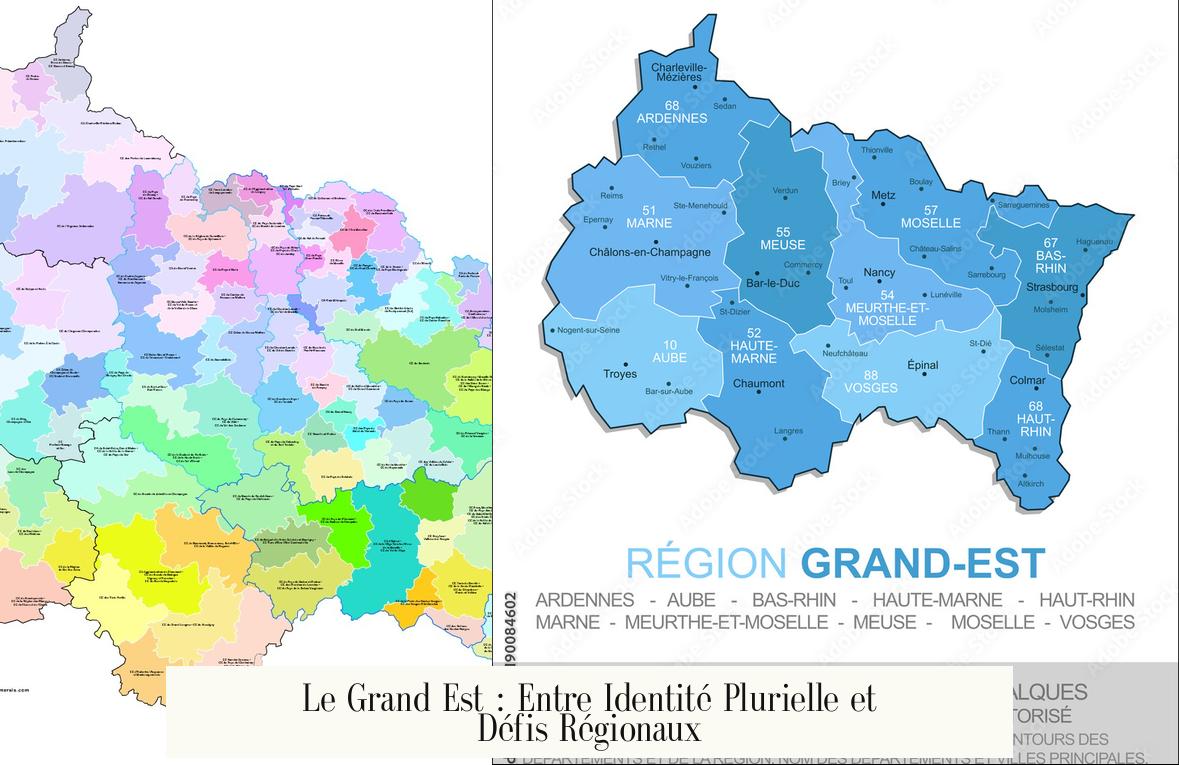

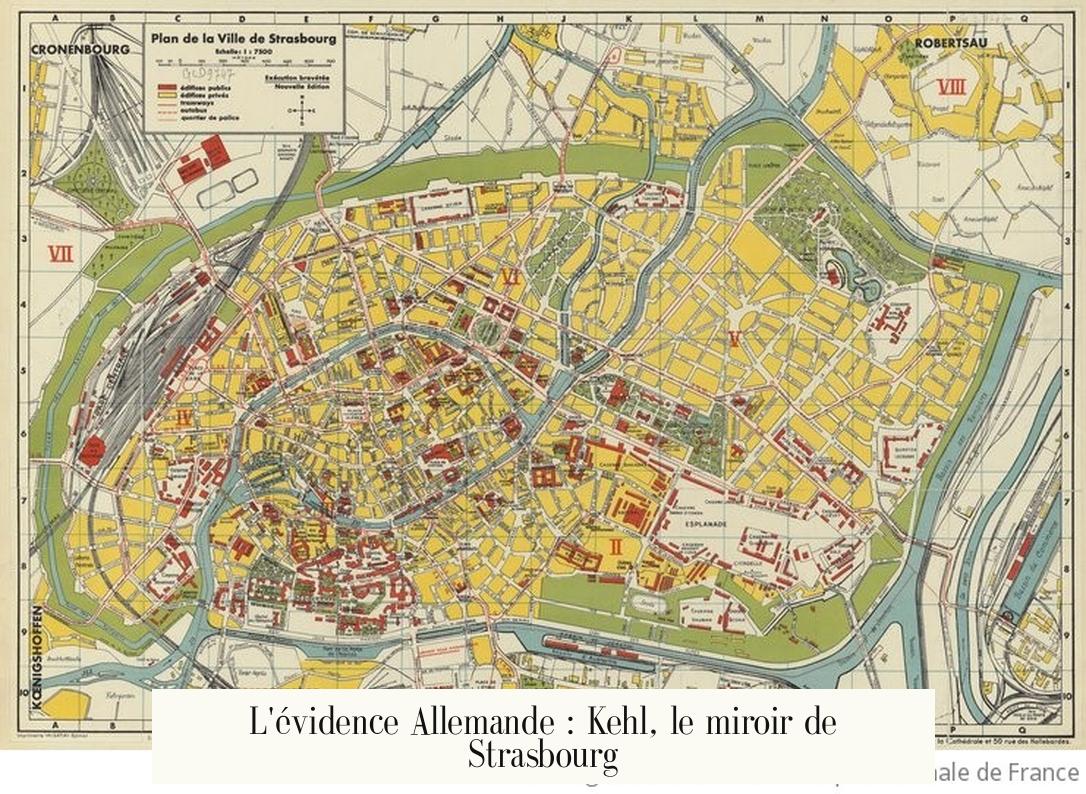

Un Territoire, Cinq Visages : Voyage au Cœur des Arrondissements

La Moselle, ce n’est pas un bloc monolithique. C’est un assemblage de « pays » aux identités bien marquées. L’administration a découpé le territoire en 5 arrondissements, et cette division reflète assez bien les différentes âmes du département. Laissez-moi vous les présenter à ma façon.

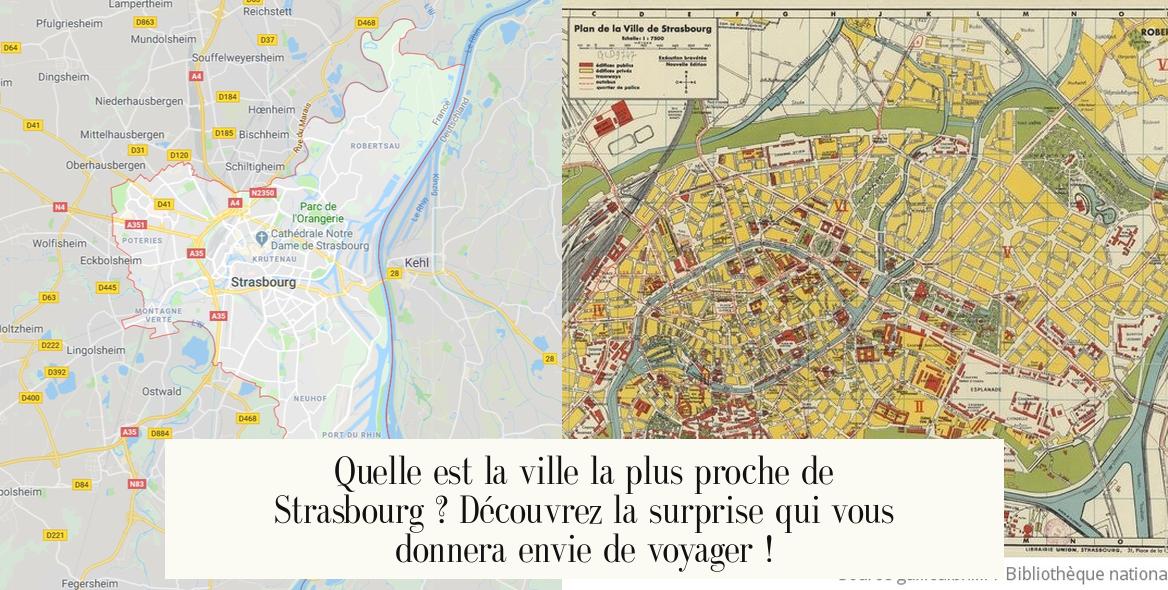

- Metz (579) : La Capitale Rayonnante. C’est le cœur battant. Plus qu’une préfecture, c’est une métropole à taille humaine avec 3000 ans d’histoire. On y vient pour sa cathédrale gothique spectaculaire, son quartier impérial allemand unique en France, ses musées (le Centre Pompidou-Metz en tête de gondole) et son ambiance étudiante. C’est le pôle culturel, administratif et commercial.

- Thionville (577) : La Porte d’Or vers le Luxembourg. C’est l’arrondissement le plus tourné vers l’extérieur. Son dynamisme est directement indexé sur celui du Grand-Duché. C’est le territoire des frontaliers par excellence. L’immobilier y est plus cher, le trafic plus dense, mais les opportunités y sont immenses. Thionville est une ville qui se réinvente, entre son passé sidérurgique et son avenir de hub transfrontalier.

- Forbach-Boulay-Moselle (573) : La Résilience et le Renouveau. Cet arrondissement, très marqué par l’histoire minière, est le symbole de la reconversion. Il a fallu panser les plaies de la désindustrialisation, mais un nouvel élan est là. Sa proximité immédiate avec Sarrebruck en Allemagne en fait une zone d’échanges permanents. C’est un territoire populaire, authentique, qui se bat et innove.

- Sarreguemines (576) : L’Élégance de la Faïence. À l’est, le long de la Sarre, Sarreguemines cultive un art de vivre plus tranquille. Mondialement connue pour ses faïences, la ville et son arrondissement ont su préserver un patrimoine et un savoir-faire uniques. C’est un territoire où la culture et l’industrie se sont mariées avec élégance, très influencé par la culture « Platt », ce dialecte francique parlé des deux côtés de la frontière.

- Sarrebourg-Château-Salins (575) : Le Poumon Vert. C’est la Moselle bucolique. Le sud du département est un havre de paix et de nature. Avec le Pays des Étangs, le massif des Vosges du Nord tout proche et le fameux Parc Animalier de Sainte-Croix, c’est la destination idéale pour les amoureux de grands espaces. C’est une Moselle plus rurale, agricole, où le temps semble parfois s’écouler différemment.

Chacun de ces arrondissements offre une expérience de vie différente. Le choix de s’installer dans l’un ou l’autre dépendra radicalement de votre projet de vie : carrière internationale, tranquillité familiale ou effervescence culturelle.

Alors, On Vit Vraiment Bien en Moselle ? Mon Verdict Sans Filtre

« Au cœur de l’Europe, située dans un environnement préservé, et magnifiée par un patrimoine exceptionnel, la Moselle offre une qualité de vie hors du commun à son million d’habitants. »

Cette phrase, tirée du site de l’agence d’attractivité du département, c’est le pitch officiel. C’est joli, ça donne envie, mais est-ce que c’est vrai ? En tant qu’observateur du quotidien, je dirais… oui, en grande partie ! Mais avec des nuances.

Pour moi, le « bon vivre » en Moselle repose sur un équilibre subtil.

Les points forts incontestables :

- La situation géographique : Je le répète, mais c’est l’atout maître. Pouvoir décider sur un coup de tête d’aller dîner à Sarrebruck, de faire du shopping à Luxembourg ou de partir en week-end en Belgique est un luxe incroyable. L’Europe n’est pas un concept, c’est le quotidien.

- La nature omniprésente : Même en habitant à Metz, la forêt est à 15 minutes. Les plans d’eau, les sentiers de randonnée, les pistes cyclables le long des canaux… c’est un terrain de jeu exceptionnel pour se ressourcer.

- Un patrimoine d’une richesse folle : On a de tout. Des vestiges gallo-romains, des châteaux médiévaux (Malbrouck, Sierck-les-Bains…), des fortifications de Vauban, l’architecture du début du XXe siècle, les sites de mémoire des guerres mondiales… Chaque week-end peut être une nouvelle découverte.

- Le coût de la vie : J’y reviens, mais c’est fondamental. Se loger décemment sans s’endetter sur 35 ans, c’est encore possible ici. Et ça, ça change la vie.

Les points à connaître (soyons honnêtes) :

- La météo : On ne va pas se mentir, le grand soleil toute l’année, ce n’est pas ici. L’hiver peut être long et gris. Mais quand la lumière du printemps revient sur la pierre de Jaumont à Metz, la magie opère.

- La mobilité dans les zones rurales : Si vous habitez en ville, tout va bien. Mais dans les campagnes, la voiture reste souvent indispensable. Le réseau de transports en commun, bien que s’améliorant, ne dessert pas encore tous les recoins du département de manière optimale.

Vivre en Moselle, c’est donc faire le choix d’un quotidien équilibré, où l’on peut avoir une carrière ambitieuse sans sacrifier sa qualité de vie personnelle et familiale. C’est un compromis que de plus en plus de gens, notamment des familles fuyant les métropoles surchauffées, sont prêts à faire.

« Mosellan, Mosellane » : Plus qu’un Gentilé, une Identité

On ne peut pas parler de la Moselle sans parler des Mosellans. Nous sommes officiellement 1 050 721 habitants (chiffre de 2022, qui a peu évolué). Avec une densité de 169 habitants/km², on est loin de la cohue des grandes agglomérations.

Mais au-delà des chiffres, qu’est-ce qui caractérise un Mosellan ? C’est une question complexe. L’identité mosellane est pétrie par l’Histoire. Ballotté entre la France et l’Allemagne, le département a développé une culture unique, une sorte de syncrétisme. Cette double culture est encore très présente. Beaucoup de Mosellans parlent ou comprennent l’allemand ou le Platt, le dialecte local. Il n’est pas rare d’entendre des conversations qui passent d’une langue à l’autre avec une fluidité déconcertante sur les marchés.

Cette histoire a forgé un caractère : une certaine discrétion, une grande capacité de travail et de résilience, et un attachement profond à la famille et aux traditions. Le Mosellan peut paraître un peu réservé au premier abord, mais une fois la glace brisée, la chaleur et la convivialité sont bien là, souvent autour d’une bonne table garnie de quiche lorraine ou d’une tarte aux mirabelles.

La Moselle en Chiffres-Clés (Mise à jour 2025)

Pour ceux qui aiment les résumés clairs et nets, voici la fiche d’identité du département.

| Indicateur | Donnée |

|---|---|

| Gentilé | Mosellan / Mosellane |

| Population (2022) | 1 050 721 habitants |

| Densité | 169 hab./km² |

| Salaire Net Moyen Mensuel (2025) | 2 332 € |

| Préfecture | Metz |

| Arrondissements | 5 (Metz, Thionville, Forbach-Boulay-Moselle, Sarreguemines, Sarrebourg-Château-Salins) |

| Principaux Voisins | Luxembourg, Allemagne (Sarre) |

Le Mot de la Fin

Alors, la Moselle ? Au final, c’est bien plus qu’une liste de données administratives et économiques. C’est un territoire qui a su transformer les cicatrices de son histoire en forces. C’est ce carrefour où l’on vient chercher un travail bien payé au Luxembourg, et où l’on reste pour la qualité de vie, pour les forêts profondes, pour la richesse culturelle de Metz, pour la convivialité d’un marché de Noël ou la saveur unique de la mirabelle.

J’ai essayé de vous brosser un portrait honnête et complet, loin des idées reçues. La Moselle n’est peut-être pas la destination la plus « glamour » de France sur le papier, mais elle est authentique, surprenante et profondément attachante. C’est une terre d’opportunités pour qui sait regarder au-delà des apparences.

Alors, la prochaine fois que vous traverserez le Grand Est, ne faites pas que passer. Arrêtez-vous. Explorez. Vous pourriez bien être surpris. Prêt à découvrir ce carrefour d’histoires et d’avenirs ?