l’internet. Ce terrier de lapin numérique sans fond. On y entre pour une simple question, une information pratique, et on en ressort des heures plus tard, expert en dynasties égyptiennes ou en théologie. C’est un voyage que je connais bien. Vous commencez par chercher une information administrative et vous finissez par vous demander comment on gérait la logistique des anniversaires avec 110 enfants. C’est précisément ce périple que nous allons faire ensemble aujourd’hui. De la rigueur administrative française à la démesure pharaonique, en passant par les piliers d’une foi millénaire.

Trouver une information précise, qu’il s’agisse d’un code administratif comme le code commune, d’un fait historique ou d’une donnée biblique, est aujourd’hui à la portée de quelques clics grâce à des outils en ligne fiables et une bonne méthode de recherche.

Alors, attachez votre ceinture. On plonge dans les méandres des questions que tout le monde se pose, parfois sans même savoir qu’on se les posait.

Le Labyrinthe Administratif : Démystifier le Code Commune (INSEE)

Commençons par le commencement. La fameuse question qui déclenche souvent la spirale : « Comment trouver le code commune ? ». C’est le genre de requête qui surgit lorsqu’on remplit un formulaire officiel, ce moment de pure joie administrative. On sent une goutte de sueur perler sur notre front. Code postal ? Non, ce n’est pas ça. Code commune… Code INSEE ?

Le code commune, ou code INSEE, c’est un peu la carte d’identité numérique de votre ville ou village. Il est unique et bien plus précis que le code postal. Tandis que le code postal s’occupe de la distribution du courrier, le code INSEE, lui, est utilisé par l’administration, notamment pour les statistiques (d’où son nom, venant de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques).

Alors, comment met-on la main sur ce précieux sésame ? C’est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît.

Votre Guide Pas-à-Pas pour Trouver le Code INSEE

L’INSEE a tout prévu. Ils ont un outil merveilleux qui s’appelle le Code Officiel Géographique (COG). C’est la source de vérité absolue pour tout ce qui touche à la géographie administrative française.

Voici la marche à suivre, sans prise de tête :

- Rendez-vous sur le site de l’INSEE, dans la section dédiée au COG. Une simple recherche « Code Officiel Géographique INSEE » vous y mènera directement.

- Vous y trouverez un outil de recherche. Sélectionnez le niveau géographique qui vous intéresse, en l’occurrence « commune ».

- Tapez le nom de la commune dans le champ de recherche. Soyez précis, surtout s’il y a des homonymes (les « Saint-Germain » de France pourraient former leur propre pays).

- Et voilà ! Le site vous affichera une fiche complète sur la commune, incluant le fameux code à 5 chiffres (ou 2 lettres et 3 chiffres pour nos amis d’outre-mer).

C’est tout. Pas de formulaire Cerfa à télécharger, pas de file d’attente. Juste quelques clics.

Le code INSEE et le code postal sont deux choses totalement différentes. Le premier identifie une entité administrative pour les statistiques, le second organise la logistique du courrier. Ne les confondez jamais sur un document officiel, c’est le meilleur moyen de le voir revenir à l’envoyeur.

Pour bien enfoncer le clou, j’aime bien cette petite comparaison : le code postal, c’est l’adresse de la boîte aux lettres de votre quartier ; le code commune, c’est le numéro de parcelle de la mairie au cadastre national. L’un est pour le facteur, l’autre pour l’État.

« Où Suis-Je ? » : Le Code Postal à l’Ère de la Géolocalisation

Maintenant que nous maîtrisons le code commune, passons à son cousin plus populaire : le code postal. La question « Quel est mon code postal actuel ? » est un grand classique. On la tape fébrilement dans notre téléphone en plein milieu d’une rue inconnue pour finaliser une commande en ligne ou donner une adresse de livraison. Heureusement, en 2025, notre smartphone est plus malin que nous.

La méthode la plus rapide, et celle que le support de Google lui-même recommande, est d’une simplicité désarmante.

Vous ouvrez Google Maps. Vous êtes localisé par ce petit point bleu vibrant qui semble dire « Vous êtes ici ». Il suffit alors de faire un appui long (ou un clic droit sur un ordinateur) sur ce point ou n’importe où sur la carte. Une petite fiche d’information apparaît en bas de l’écran. Et là, magie, parmi les coordonnées GPS et le nom de la rue, le code postal est indiqué.

C’est une astuce qui change la vie. Fini le temps où l’on devait demander au cafetier du coin, qui nous regardait d’un air suspicieux.

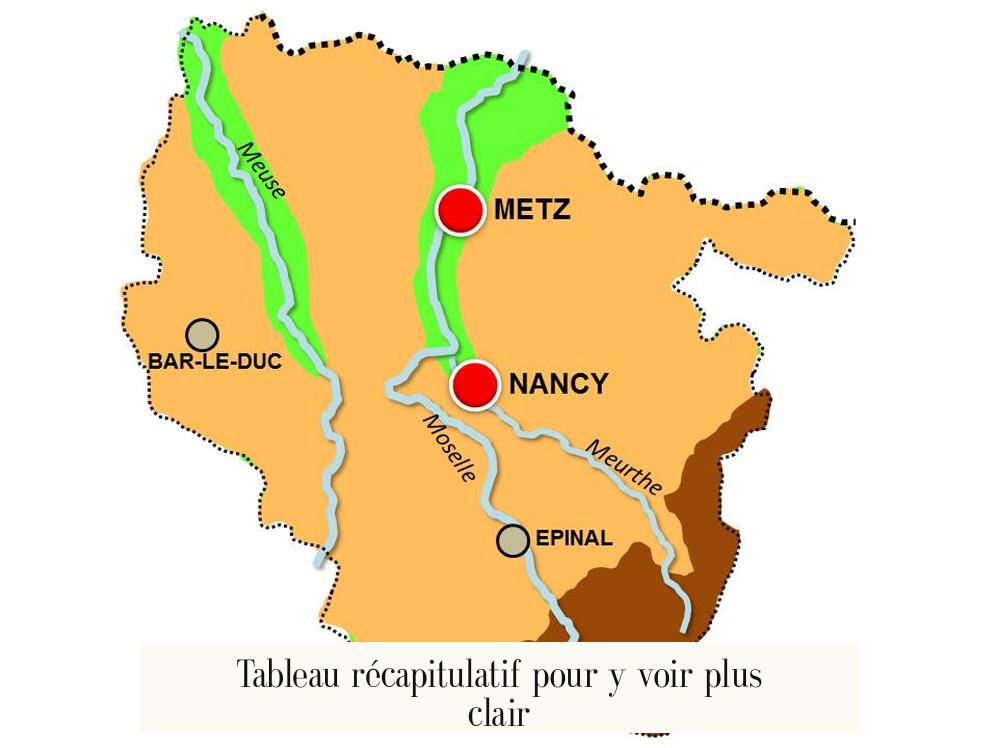

Pour mieux visualiser la différence fondamentale entre ces deux codes, voici un petit tableau récapitulatif fait maison.

| Caractéristique | Code Commune (INSEE) | Code Postal |

|---|---|---|

| Objectif | Identification statistique et administrative unique | Acheminement et distribution du courrier |

| Format | 5 chiffres (ou 2A + 3 chiffres pour l’outre-mer) | 5 chiffres |

| Logique | Attribué par département puis par ordre alphabétique (à l’origine) | Attribué par zone géographique de distribution postale |

| Unicité | Un seul code par commune | Une grande ville peut avoir plusieurs codes postaux. Un code postal peut couvrir plusieurs petites communes. |

| Source Officielle | INSEE via le Code Officiel Géographique | La Poste |

Voilà, maintenant, vous êtes paré. Plus jamais vous ne serez pris au dépourvu par un formulaire. Mais c’est souvent à ce moment précis, une fois le problème pratique résolu, que l’esprit se met à vagabonder… On a notre code, on a notre adresse, et soudain, le fil de nos pensées nous emmène très, très loin de l’administration française.

Le Saut Quantique dans l’Histoire : Ramsès II, le Pharaon à la Famille (Très) Nombreuse

Et c’est là que le terrier de lapin s’ouvre vraiment. De la recherche d’un code à 5 chiffres, on clique sur un lien, puis un autre, et on se retrouve à se poser une question existentielle : « Qui a eu 110 enfants ? ».

La réponse est aussi grandiose que le personnage lui-même : Ramsès II.

Oui, le grand pharaon du Nouvel Empire égyptien. Celui dont le nom évoque des temples colossaux, des batailles épiques et un règne d’une longueur défiant l’imagination (environ 66 ans, excusez du peu). Mais sa plus grande démesure, celle qui fascine et interroge, c’est bien sa descendance.

Les égyptologues s’accordent sur des chiffres qui donnent le vertige. On parle d’au moins 103 enfants, voire plus de 110, issus de ses nombreuses épouses et concubines. Il aurait eu au moins 11 épouses royales, dont les plus célèbres sont Néfertari et Isetnofret, et un harem comptant plus de 200 femmes.

On imagine la scène. Gérer les réunions parents-profs devait être un cauchemar logistique. Les cadeaux d’anniversaire ? Un budget colossal. Plus sérieusement, cette prolifération n’était pas un simple caprice. Pour un souverain de cette envergure, c’était une stratégie politique.

Pourquoi Avoir Autant d’Enfants ?

- Assurer la succession : Avec une mortalité infantile élevée, avoir de nombreux fils garantissait qu’au moins l’un d’eux serait apte à lui succéder. C’est d’ailleurs son 13ème fils, Mérenptah, qui montera sur le trône, ses 12 aînés étant décédés avant lui.

- Le pouvoir par le sang : En plaçant ses fils à des postes clés dans l’armée, le clergé et l’administration, Ramsès II s’assurait une loyauté à toute épreuve et un contrôle total sur l’empire.

- La diplomatie par le mariage : Ses nombreuses filles étaient des atouts diplomatiques majeurs, mariées à des rois étrangers ou à de hauts dignitaires pour sceller des alliances.

- La démonstration de virilité : Dans la cosmogonie égyptienne, le pharaon est un dieu sur Terre. Sa capacité à engendrer était un symbole de sa puissance divine, de sa vitalité et de la fertilité qu’il apportait à l’Égypte toute entière.

Ramsès II n’était pas juste un père de famille nombreuse, il était le patriarche d’une nation, le géniteur d’une dynastie. Chaque enfant était une pierre de plus à l’édifice de son pouvoir éternel. Il a d’ailleurs fait construire une tombe immense dans la Vallée des Rois, la KV5, spécifiquement pour y enterrer plusieurs de ses fils. C’est l’une des plus grandes tombes jamais découvertes en Égypte.

Cette histoire de descendance record nous montre à quel point un chiffre peut cacher des stratégies de pouvoir et des visions du monde radicalement différentes des nôtres. Et en parlant de chiffres symboliques et de figures historiques, notre voyage nous amène tout naturellement à un autre groupe célèbre, défini par un nombre précis.

De la Mythologie Égyptienne aux Fondations du Christianisme : Les Douze Apôtres

D’un pharaon et ses cent enfants, notre esprit rebondit sur un autre nombre emblématique : douze. Douze comme les douze travaux d’Hercule, les douze mois de l’année, les douze signes du zodiaque et, bien sûr, les douze apôtres. « Quels sont les 12 apôtres ? » est une question qui traverse les âges, bien au-delà des cercles religieux.

Ce chiffre n’a pas été choisi au hasard par Jésus. Il fait directement écho aux douze tribus d’Israël, issues des douze fils de Jacob. En choisissant douze apôtres, il signifiait qu’il venait fonder un nouveau peuple, une nouvelle Alliance. C’était un acte symbolique extrêmement fort pour ses contemporains.

Ces douze hommes, des gens simples pour la plupart (pêcheurs, collecteur d’impôts), ont été les compagnons de la première heure, les témoins directs de ses enseignements et de ses miracles. Ils sont devenus les piliers sur lesquels l’Église chrétienne s’est construite.

Alors, qui sont-ils ? Voici la liste de cette équipe fondatrice :

- Simon, que Jésus a renommé Pierre. Le leader, souvent considéré comme le premier Pape.

- André, le frère de Pierre. Le premier à avoir été appelé, selon l’Évangile de Jean.

- Jacques, dit le Majeur, fils de Zébédée.

- Jean, le frère de Jacques le Majeur. Le « disciple que Jésus aimait ».

- Philippe, originaire de la même ville qu’André et Pierre.

- Barthélemy, souvent identifié au Nathanaël des Évangiles.

- Thomas, le fameux « sceptique » qui a voulu voir pour croire.

- Matthieu, le collecteur d’impôts, aussi appelé Lévi.

- Jacques, dit le Mineur, fils d’Alphée.

- Jude, aussi appelé Thaddée, à ne pas confondre avec l’autre.

- Simon le Zélote, ou Simon le Cananéen, membre probable d’un mouvement de résistance.

- Et bien sûr, Judas Iscariote, celui qui a trahi.

Il est crucial de noter que suite à la trahison et au suicide de Judas, les onze apôtres restants ont tiré au sort pour le remplacer et maintenir le nombre symbolique de douze. C’est ainsi que Matthias

a rejoint le groupe, devenant le douzième apôtre post-résurrection.

Chacun de ces noms porte une histoire, une tradition, des voyages missionnaires qui ont essaimé aux quatre coins du monde connu à l’époque. Ils sont passés du statut de simples disciples à celui de « colonnes » de la foi.

Le Voyage Est la Destination

Et voilà. Notre périple s’achève. Nous sommes partis d’une simple case à remplir sur un formulaire en ligne, le code INSEE. Cette quête pratique nous a menés à son cousin le code postal, puis, par un bond inattendu de la pensée, nous avons traversé les millénaires pour nous retrouver à la cour de Ramsès II, à compter son incroyable descendance. De là, le pouvoir symbolique des nombres nous a guidés jusqu’en Galilée, au côté des douze hommes qui ont changé la face du monde.

C’est ça, la beauté de la curiosité. C’est la preuve que tout est connecté. Une information administrative, un fait historique, un fondement religieux… tout cela fait partie de la grande tapisserie de la connaissance humaine.

La prochaine fois que vous ouvrirez votre navigateur pour une recherche anodine, souvenez-vous de ce voyage. Laissez-vous porter. Qui sait sur quelle rive fascinante votre curiosité vous fera accoster ? Car au fond, le plus important n’est pas toujours de trouver la réponse exacte à notre question initiale, mais de savourer l’incroyable richesse des chemins que l’on emprunte pour y parvenir.