Alors comme ça, on se demande ce qui rend Nancy si spéciale ? J’entends souvent cette question, et la réponse est bien plus complexe et savoureuse qu’un simple macaron. Laissez-moi vous emmener dans les coulisses de cette ville que je connais comme ma poche. On va décortiquer son âme, ses trésors et même ses petits caprices.

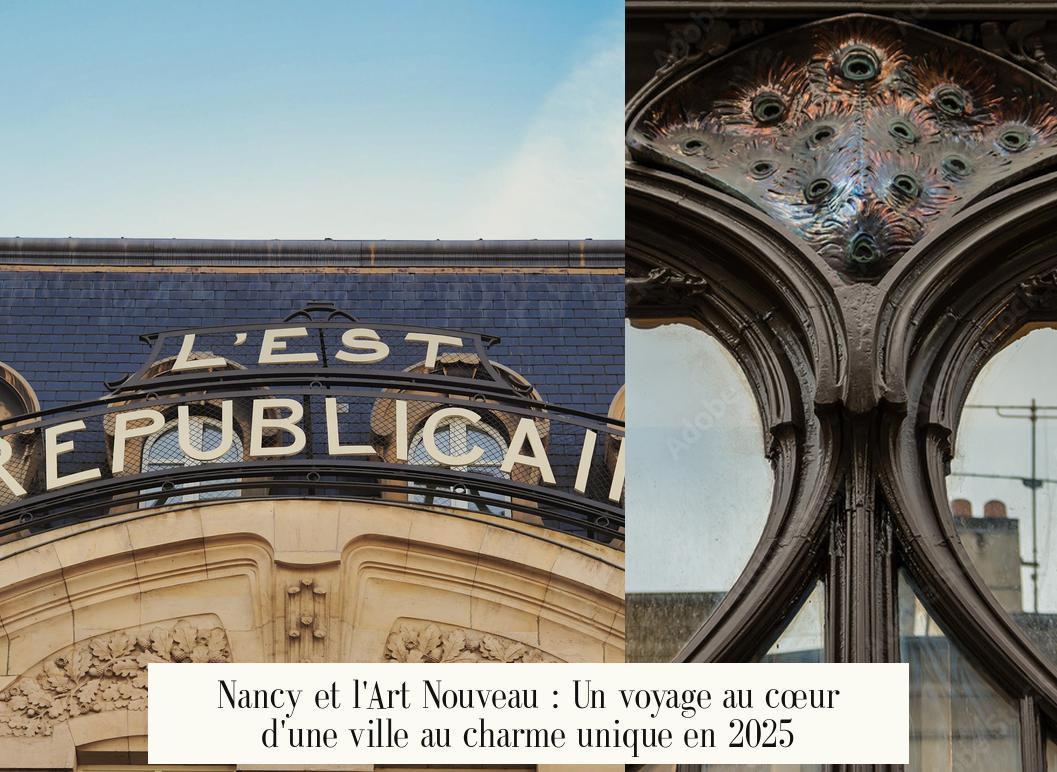

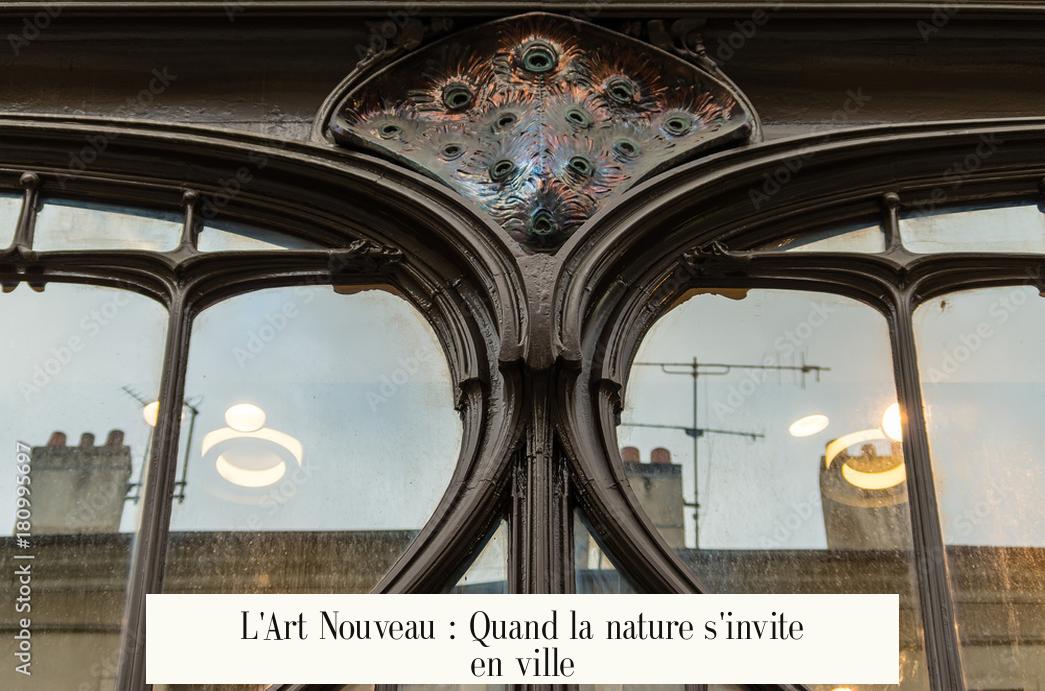

Nancy est principalement connue pour être l’un des berceaux mondiaux de l’Art Nouveau grâce à l’École de Nancy, ainsi que pour son ensemble architectural du XVIIIe siècle classé à l’UNESCO, centré sur la majestueuse Place Stanislas.

Voilà, c’est dit. Mais s’arrêter là serait comme juger un livre à sa couverture dorée. C’est une excellente couverture, certes, mais l’histoire qu’elle renferme est bien plus riche. Nancy n’est pas qu’une carte postale, c’est une ville avec un caractère bien trempé, une personnalité qui se dévoile à ceux qui prennent le temps de la comprendre.

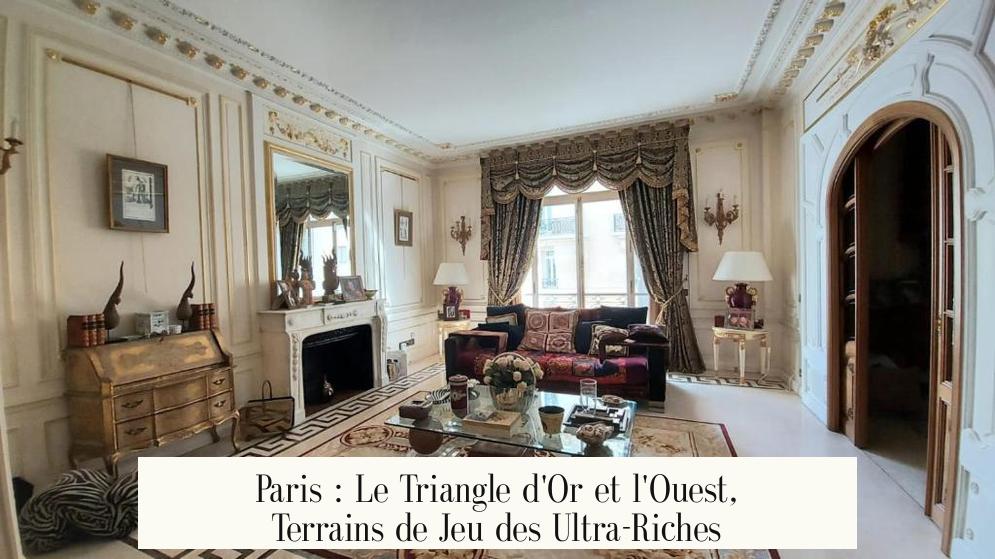

L’Art Nouveau : Quand la nature s’invite en ville

Impossible de parler de Nancy sans avoir les yeux qui brillent en évoquant l’Art Nouveau. Ici, ce n’est pas juste un style architectural, c’est l’ADN de la ville. Au tournant du XXe siècle, une bande d’artistes et d’industriels visionnaires, regroupés sous la bannière de « l’École de Nancy », a décidé de faire de la nature sa muse.

Leur crédo ? L’art dans tout et pour tous. Ils ont insufflé la vie dans le verre, le bois, le fer, la céramique.

Imaginez-vous marcher dans les rues. Soudain, votre regard est attiré par un portail dont les volutes de fer forgé imitent une ombelle. Plus loin, une façade se pare de motifs de Ginkgo Biloba. C’est ça, l’esprit de Nancy.

Les maîtres du jeu : Gallé, Majorelle, Daum

Ces noms résonnent encore dans toute la ville.

- Émile Gallé : Le poète du verre. Ses vases ne sont pas de simples contenants, ce sont des paysages, des émotions figées dans la matière. Il parlait à ses créations, leur donnait des noms, c’était un véritable magicien.

- Louis Majorelle : Le génie du meuble. Il a tordu le bois pour lui donner la souplesse d’une liane. Ses meubles « Nénuphar » ou « Orchidée » ne sont pas des objets, ce sont des sculptures fonctionnelles. Visiter la Villa Majorelle, c’est entrer dans son univers, un chef-d’œuvre total.

- La cristallerie Daum : Une institution. Les frères Daum ont repoussé les limites techniques de la pâte de verre pour créer des pièces aux couleurs et aux textures inouïes. Ils ont collaboré avec les plus grands artistes, et continuent de le faire aujourd’hui.

Pour vraiment toucher du doigt cette effervescence, une visite au Musée de l’École de Nancy est indispensable. Ce n’est pas un musée classique. C’est une immersion dans une maison de l’époque, où chaque meuble, chaque lampe, chaque vitrail vous raconte une histoire.

Une scène culturelle qui n’a rien à envier aux grandes

Si l’Art Nouveau est son héritage, la culture vivante est son présent. Nancy vibre. La ville est une fourmilière créative, une métropole où l’art n’est pas confiné dans les musées.

L’Opéra national de Lorraine, installé dans le somptueux théâtre de la Place Stanislas, est l’un des six seuls opéras nationaux de France. Excusez du peu. Juste à côté, le Centre Chorégraphique National – Ballet de Lorraine fait rayonner la danse contemporaine bien au-delà de nos frontières. Ajoutez à cela le Théâtre de la Manufacture pour la création dramaturgique, et vous obtenez un triangle d’or des arts de la scène.

Mais ce n’est pas tout. La ville regorge de salles de concert, de galeries d’art, de festivals. Chaque année, des centaines de spectacles et d’expositions animent la cité ducale. On ne s’ennuie jamais vraiment à Nancy, il y a toujours une porte à pousser pour découvrir un artiste, une performance, une émotion.

Le caractère de Nancy : Si la ville était une personne

C’est là que ça devient amusant. J’ai trouvé des descriptions du prénom « Nancy » et, étrangement, elles collent parfaitement à la ville. C’est ma petite théorie personnelle, mon petit délire.

On dit que les « Nancy » sont calmes et réfléchies. C’est vrai pour la ville. Flânez dans le parc de la Pépinière un matin de printemps, vous sentirez cette quiétude. La ville prend son temps, elle ne vous agresse pas. Elle demande une certaine stabilité, comme en témoigne son patrimoine qu’elle protège jalousement.

Mais attention, sous cette apparence posée se cache un tempérament de feu.

« Nancy supporte mal la critique et peut se montrer orgueilleuse. Elle recherche la reconnaissance et les félicitations. »

Ça ne vous rappelle rien ? Cette fierté lorraine, cet orgueil d’avoir été la capitale d’un duché indépendant ? Nancy aime qu’on la reconnaisse à sa juste valeur. Elle se surpasse pour être la meilleure, pour briller, à l’image des dorures de sa place iconique.

Elle est aussi « attirée par la beauté, suit la mode de près et aime se mettre en valeur. » Il suffit de voir l’élégance de la Place Stanislas, la finesse des façades Art Nouveau ou le soin apporté à ses parcs. Nancy est coquette, et elle l’assume.

Et en amour ? Apparemment, « Nancy a une vision plutôt moderne du couple, elle crée ses propres règles ». C’est tout à fait ça ! Nancy n’est pas figée dans son passé. Elle innove, expérimente, comme avec le projet Nancy Grand Cœur qui redessine son centre. Elle recherche un partenaire « indulgent », capable de la comprendre. Elle ne se laisse pas enfermer.

« Qui s’y frotte, s’y pique » : Plus qu’une devise, un état d’esprit

Cette phrase claque comme un étendard. On la doit au Duc René II et à son symbole, le chardon lorrain. Après la terrible Bataille de Nancy en 1477 où Charles le Téméraire a perdu la vie, le chardon est devenu l’emblème de la résistance et de l’indépendance lorraine.

La devise latine « Non Inultus Premor » le dit bien : « On ne me provoque pas impunément ». C’est un avertissement. Nancy a l’air douce, mais elle a du piquant. Elle a un caractère résilient, forgé par une histoire mouvementée, tiraillée entre le Royaume de France et le Saint-Empire Romain Germanique.

Ce chardon, on le retrouve partout. Sur le blason de la ville, sur les armoiries de l’ASNL, le club de foot local. C’est un rappel constant : ne vous fiez pas aux apparences. Derrière l’élégance des places et le raffinement de l’Art Nouveau, il y a une âme forte, qui ne se laisse pas faire.

Les petits « défauts » qui font son charme

Aucun portrait ne serait complet sans évoquer les ombres au tableau. Certains vous diront que le principal défaut de Nancy, c’est son climat. L’hiver peut sembler long, le soleil se fait parfois désirer. C’est vrai. Mais je vois ça différemment.

Ce climat un peu gris, c’est ce qui rend les intérieurs si chaleureux. C’est une invitation au « cocooning », à se réfugier dans un café de la Place Stan’, à se perdre dans les couloirs d’un musée, à savourer la lumière dorée d’une fin d’après-midi sur les façades XVIIIe. La beauté de la ville n’en est que plus éclatante quand un rayon de soleil perce enfin les nuages.

On parle aussi de la densité automobile dans certains quartiers. Comme toute métropole attractive, Nancy doit jongler avec la modernité. C’est le signe d’une ville qui vit, qui travaille, qui bouge. Et pour y remédier, elle développe les transports en commun et les pistes cyclables. Elle cherche son équilibre, comme nous tous.

Vivre à Nancy en 2025 : Mon guide pratique

Alors, concrètement, on fait quoi à Nancy ? Voici quelques pistes pour sentir le pouls de la ville.

- Faire le pèlerinage Art Nouveau : Commencez par le Musée de l’École de Nancy, puis partez à la chasse aux trésors dans le quartier Saurupt ou aux alentours du Parc de la Pépinière. Levez les yeux, les détails sont partout. Ne manquez pas la Chambre de Commerce et d’Industrie ou l’ancienne brasserie Excelsior.

- S’imprégner de la trilogie UNESCO : La Place Stanislas, la Place de la Carrière et la Place d’Alliance forment un ensemble unique au monde. Prenez le temps. Asseyez-vous à une terrasse sur la « Place Stan », observez les détails des grilles de Jean Lamour, la majesté des fontaines. C’est un spectacle permanent.

- Se perdre dans la Vieille Ville : Avec ses ruelles pavées, ses hôtels particuliers et la basilique Saint-Epvre, c’est le cœur historique de la cité. C’est un quartier plein de charme, avec ses petites boutiques et ses restaurants.

- Prendre un bol d’air à la Pépinière : C’est le poumon vert de la ville, juste à côté de la Place Stanislas. 21 hectares pour se balader, faire du sport ou simplement ne rien faire.

Pour y voir plus clair, voici un petit tableau récapitulatif, sans langue de bois.

| Les points forts de Nancy | Les points de vigilance |

|---|---|

| Un patrimoine architectural et artistique exceptionnel (UNESCO, Art Nouveau) | Un climat continental avec des hivers parfois longs et gris |

| Une vie culturelle et étudiante très dynamique | Une circulation automobile qui peut être dense à certaines heures |

| Une ville à taille humaine où tout est accessible à pied ou à vélo | Un marché de l’emploi concentré sur certains secteurs (santé, université) |

| Une gastronomie gourmande (macarons, bergamotes, quiche lorraine…) | L’orgueil local peut parfois dérouter (on ne rigole pas avec la Lorraine !) |

Au final, pourquoi Nancy est-elle connue ? Pour sa beauté évidente, bien sûr. Mais ce qui la rend vraiment inoubliable, c’est cette dualité. C’est une ville-musée vivante, une aristocrate qui a le sens de la fête, une dame élégante avec un chardon piquant caché dans son corsage. Elle est calme et orgueilleuse, douce et résiliente.

Elle ne se livre pas entièrement au premier regard. Elle demande un peu de curiosité. Mais une fois que vous avez percé sa carapace, que vous avez compris son caractère, alors Nancy devient plus qu’une destination. Elle devient une évidence. Une ville à laquelle on s’attache, et qui, à sa manière, s’attache aussi à vous.