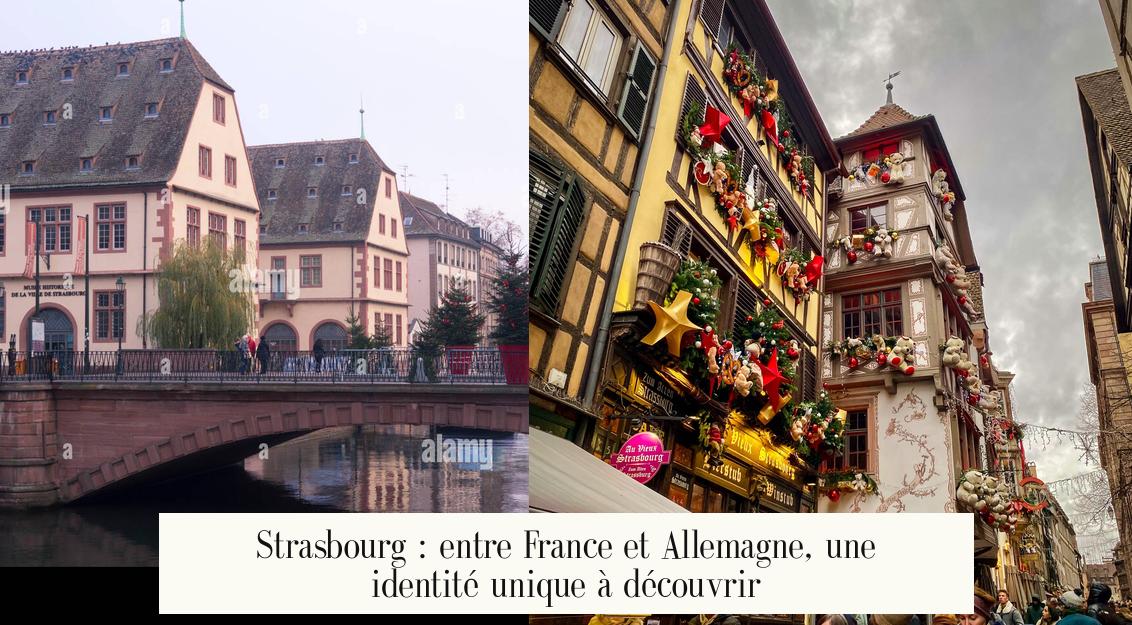

Strasbourg : Française ou Allemande ? Plongée au cœur d’une identité unique

Alors, cette fameuse question qui brûle les lèvres de tant de visiteurs : Strasbourg, c’est français ou c’est allemand ? On me la pose sans cesse, au détour d’une ruelle pavée de la Petite France ou en sirotant un Picon sur une terrasse ombragée. La réponse, comme la ville elle-même, est bien plus savoureuse et complexe qu’un simple choix binaire.

Strasbourg est une ville française, mais son identité profonde est une synthèse unique de l’histoire, de la culture et des influences françaises et germaniques.

Voilà, c’est dit. Mais s’arrêter là serait comme juger un Baeckeoffe sur sa seule croûte de pâte. Le vrai délice se trouve à l’intérieur, dans les couches successives qui racontent une histoire mouvementée, celle d’une ville-pont, d’un cœur qui bat entre deux mondes. Laissez-moi vous emmener dans un voyage au-delà des cartes postales pour décortiquer l’ADN si particulier de ma ville.

Un passeport français, une âme à la croisée des chemins

Administrativement, il n’y a aucun débat. Strasbourg est le chef-lieu de la collectivité européenne d’Alsace, en France. Point. Mais l’histoire, elle, est un roman-fleuve aux multiples rebondissements.

Imaginez un pendule géant oscillant au gré des guerres et des traités. C’est un peu le résumé de l’histoire strasbourgeoise. Fondée par les Romains sous le nom d’Argentoratum, elle devient Stradeburgum (« la ville des routes ») au sein du Saint-Empire romain germanique. Pendant des siècles, sa culture est résolument germanique. Puis, en 1681, Louis XIV l’annexe au royaume de France. L’âme germanique reste, mais le vernis français s’installe.

Puis le pendule s’affole. Allemande en 1871. Française en 1918. De nouveau annexée par l’Allemagne en 1940. Définitivement française depuis 1945. Chaque changement a laissé des traces, des cicatrices, mais aussi des enrichissements. Ce n’est pas une ville qui a renié son passé, mais une ville qui a appris à vivre avec ses différentes strates historiques. Cette dualité n’est pas une faiblesse, c’est sa superpuissance.

La Neustadt, ou « quartier allemand », en est le symbole le plus monumental. Construit pendant l’annexion allemande de la fin du XIXe siècle, ce quartier impérial offre une architecture wilhelminienne massive et grandiose qui contraste superbement avec les ruelles médiévales de la Grande Île. Les deux cohabitent. Les deux sont Strasbourg.

« Buschur ! » – Quand la langue raconte une histoire

Marchez dans les rues de Strasbourg et tendez l’oreille. Vous entendrez majoritairement du français, bien sûr. Mais écoutez plus attentivement, surtout sur les marchés ou dans les conversations entre anciens. Vous pourriez capter des bribes d’alsacien, ou Elsässisch.

Alors, l’alsacien, qu’est-ce que c’est ? C’est un dialecte alémanique, donc de la famille des langues germaniques. Ce n’est ni de l’allemand mal parlé, ni du français avec un accent bizarre. C’est une langue à part entière, avec ses propres sonorités, son vocabulaire et sa poésie. Dire « bonjour » à Strasbourg, c’est dire « bonjour », mais un chaleureux « Buschur ! » vous fera immédiatement passer pour un initié.

Cette langue est le témoin vivant de l’histoire de la région. Elle est le son de la terre, le langage du cœur pour de nombreux Alsaciens. Malheureusement moins parlé par les jeunes générations, il connaît un regain d’intérêt, car perdre cette langue serait perdre une partie de l’âme de la ville.

Pour vous donner une idée de cette saveur locale, voici un petit aperçu :

| Français | Alsacien (version de Strasbourg) |

| :— | :— |

| Bonjour | Buschur |

| Merci | Merci |

| S’il vous plaît | Wenn’s beliebt |

| Bon appétit | E Güeter |

| À la tienne ! / Santé ! | S’gilt ! |

Beaucoup de Strasbourgeois, de par la proximité avec l’Allemagne (la ville de Kehl est juste de l’autre côté du Rhin, accessible en tramway !), parlent aussi très bien l’allemand standard. Cette compétence linguistique est une évidence ici, un outil du quotidien pour le travail, le shopping ou les loisirs. C’est ça, la réalité d’une ville frontalière.

L’architecture : ces maisons à colombages qui parlent allemand

Je vous parie que l’image qui vous vient en tête en pensant à Strasbourg, c’est celle de la Petite France. Ses canaux, ses géraniums aux balcons et, surtout, ses magnifiques maisons à colombages. Ces façades iconiques, avec leurs poutres de bois apparentes, sont un héritage direct de l’architecture vernaculaire germanique. Elles racontent une histoire de pragmatisme et d’ingéniosité, utilisant les matériaux locaux (bois des Vosges, torchis) de manière esthétique et fonctionnelle.

Promenez-vous, levez les yeux. Chaque maison est unique. Les toits pentus, conçus pour supporter la neige, abritaient des greniers ouverts où l’on séchait le linge ou les peaux. C’est un livre d’histoire à ciel ouvert.

Et puis, il y a la cathédrale Notre-Dame. Ce « prodige du gigantesque et du délicat », comme disait Victor Hugo. Sa construction s’est étalée sur des siècles, et elle aussi est un mélange d’influences. Ses fondations sont romanes, mais son âme est gothique. Un gothique qui a évolué, intégrant des techniques et des styles venus de France (comme pour la nef) et de l’Empire germanique (notamment pour la façade et sa dentelle de pierre). Elle est le symbole parfait de cette synthèse : une cathédrale française avec un accent germanique inimitable.

Une fourchette, deux cultures : la gastronomie strasbourgeoise

Strasbourg ne se contente pas de jongler avec les identités, elle les cuisine ensemble pour créer des plats inoubliables.

Si vous voulez vraiment comprendre l’âme de Strasbourg, asseyez-vous à table. La gastronomie est sans doute le domaine où la fusion franco-germanique est la plus évidente et la plus délicieuse.

Prenons la reine incontestée : la choucroute. Le plat semble typiquement allemand, et ses origines le sont. Mais ici, elle a été anoblie. Elle est cuite au vin blanc d’Alsace, servie avec une palette de charcuteries fines et de pommes de terre… C’est la robustesse germanique sublimée par le raffinement français.

Et que dire de la tarte flambée, ou Flammekueche ? Une fine pâte à pain recouverte de crème, de lardons et d’oignons. Un plat paysan, simple, convivial, qui se partage jusqu’à plus faim. C’est l’essence de la Gemütlichkeit (un mot allemand intraduisible qui mêle convivialité, confort et bien-être) que l’on retrouve dans les winstubs, ces tavernes typiques.

Mais l’influence française est partout. Le foie gras, par exemple, est une spécialité alsacienne depuis le XVIIIe siècle. La pâtisserie est d’une finesse incroyable, et notre amour pour le vin n’est plus à prouver. La Route des Vins d’Alsace commence aux portes de la ville ! On a la rigueur et la générosité des plats germaniques, avec la technique et l’élégance de la cuisine française. Le meilleur des deux mondes, je vous dis.

Strasbourg, capitale européenne : l’identité du futur

Pendant des siècles, être une ville-frontière était une malédiction, synonyme de guerre et de division. Aujourd’hui, en 2025, c’est une bénédiction. Cette double culture, cette histoire de réconciliations successives, a fait de Strasbourg la candidate idéale pour devenir un symbole de paix et d’unité.

Ce n’est pas un hasard si elle abrite des institutions aussi prestigieuses que :

- Le Parlement européen

- Le Conseil de l’Europe

- La Cour européenne des droits de l’homme

Le quartier européen, avec son architecture audacieuse, montre un autre visage de la ville. Strasbourg n’est plus seulement tournée vers son passé franco-allemand. Elle est résolument tournée vers l’avenir, un avenir européen. Son identité n’est plus un tiraillement entre deux nations, mais le socle sur lequel se construit un projet qui la dépasse. Le Label du Patrimoine européen qu’elle a reçu n’est que la juste reconnaissance de ce rôle unique.

Le Strasbourgeois d’aujourd’hui : plus qu’un gentilé, un état d’esprit

Et les habitants dans tout ça ? Comment appelle-t-on les gens d’ici ? Un Strasbourgeois, une Strasbourgeoise. Simple, efficace. Mais au-delà du mot, il y a une mentalité.

Le cliché voudrait que l’Alsacien soit un peu froid de prime abord, plus proche de la réserve germanique que de l’exubérance latine. Il y a peut-être un fond de vérité. On est souvent carrés, on aime le travail bien fait. Mais une fois la glace brisée, vous découvrirez des gens profondément attachés à leur ville, bons vivants et dotés d’un humour pince-sans-rire assez savoureux.

Cette ville est aussi un pôle économique dynamique. Des entreprises comme Soprema, dirigée par Pierre-Etienne Bindschedler, l’une des plus grandes fortunes de France, ont leur siège ici. C’est une ville qui travaille, qui innove, qui attire des talents du monde entier, enrichissant encore et toujours sa mosaïque culturelle.

Alors, on ramène quoi de ce voyage identitaire ?

Visiter Strasbourg, c’est accepter de se perdre dans ses contradictions pour en saisir toute la richesse. C’est comprendre qu’une identité n’est pas figée, mais qu’elle est une construction permanente.

Alors, pour répondre une bonne fois pour toutes à la question… Strasbourg est-elle française ou allemande ?

Elle est strasbourgeoise.

Et c’est précisément ce qui la rend si fascinante et si attachante. Elle a su transformer une faille tectonique de l’histoire en un terreau fertile où s’épanouit une culture d’une richesse incomparable. La prochaine fois que vous viendrez, ne cherchez pas à choisir un camp. Goûtez à tout. Écoutez tout. Imprégnez-vous de cette dualité harmonieuse. C’est le plus beau souvenir que vous pourrez ramener. Et peut-être aussi un peu de pain d’épices et une bonne bouteille de Riesling. Ça ne gâche rien.