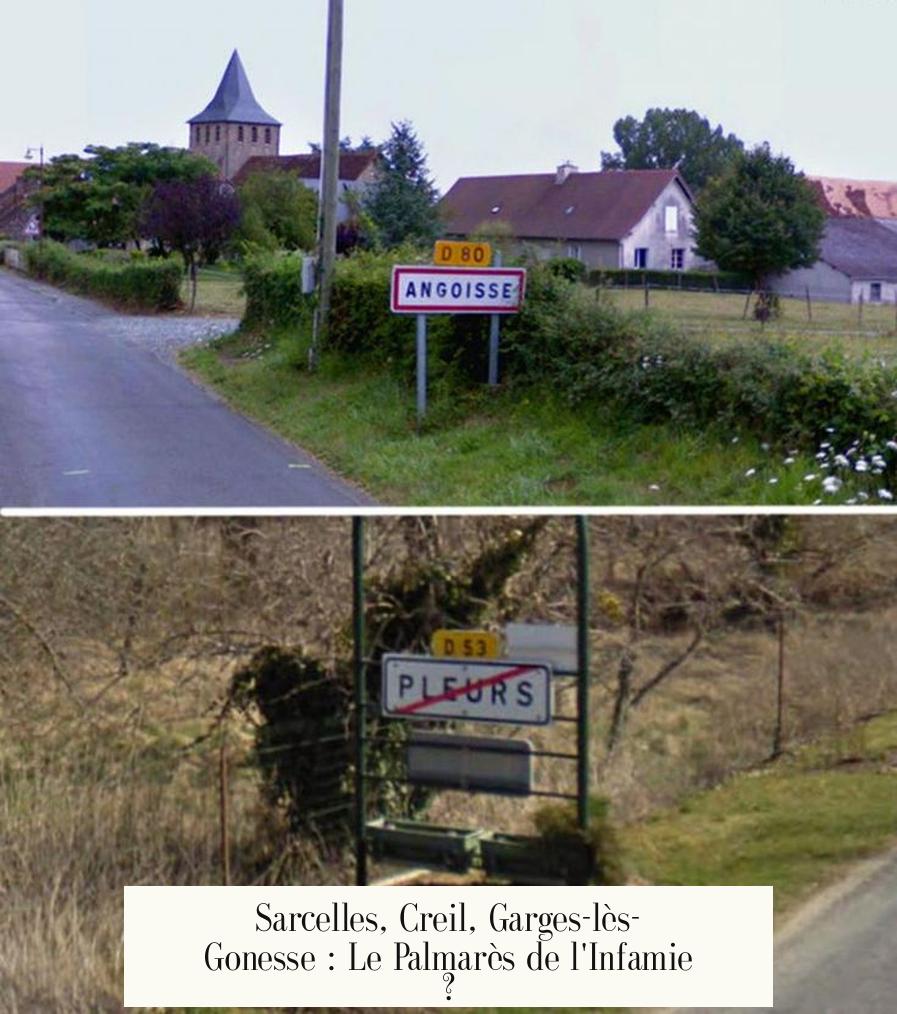

Selon un classement viral qui a enflammé les réseaux sociaux en 2025, la ville où il ferait le moins bon vivre en France serait Sarcelles, dans le Val-d’Oise, avec une note particulièrement sévère de 3,24 sur 10.

Alors, Sarcelles ? Vraiment ? Le verdict est tombé comme un couperet sur X (anciennement Twitter), et la vidéo a tourné jusqu’à la nausée, frôlant les deux millions de vues. C’est le genre de palmarès qui fait grincer des dents, qui provoque des débats houleux au comptoir du café du coin et qui, soyons honnêtes, nous procure un petit frisson de curiosité malsaine.

Mais en tant que spécialiste qui a vu défiler des dizaines de ces classements, je vous le dis tout de suite : respirez. Ne faites pas encore vos cartons si vous habitez Garges-lès-Gonesse ou Creil, également clouées au pilori. La réalité est infiniment plus nuancée qu’un simple chiffre balancé en pâture sur internet.

Sarcelles, Creil, Garges-lès-Gonesse : Le Palmarès de l’Infamie ?

Je vous vois venir. Vous voulez des noms, du sang, des larmes. Le classement qui a mis le feu aux poudres place un trio de tête peu enviable :

1. Sarcelles (Val-d’Oise)

2. Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise)

3. Creil (Oise)

4. Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne)

Ces villes, souvent situées en périphérie des grandes métropoles, partagent des défis socio-économiques bien réels. Personne ne le nie. Mais leur coller l’étiquette de « pire endroit où vivre » sur la base d’une compilation de données opaques, c’est un raccourci un peu trop facile. C’est comme juger un livre à sa couverture après qu’il a pris la pluie.

La première question que je me pose toujours face à ces listes est : qui juge ? Et sur quels critères ? Le drame de ces classements viraux, c’est qu’ils reposent souvent sur des agrégateurs de données qui mélangent tout et n’importe quoi. On prend un peu de taux de criminalité, une pincée de chômage, on secoue avec le prix de l’immobilier, et hop, on obtient un score. C’est brutal. C’est réducteur. C’est surtout terriblement incomplet.

Une ville, c’est une mosaïque vivante. C’est l’odeur du marché le dimanche matin, la solidarité entre voisins, le dynamisme d’une association de quartier, la qualité d’une médiathèque. Rien de tout cela n’entre dans les froides statistiques.

Pourquoi le Concept de « Pire Ville » est une Impasse Totale

J’insiste : la qualité de vie est une notion profondément intime et personnelle. Ce qui est un enfer pour un cadre supérieur cherchant le calme absolu peut être un paradis pour un jeune couple avec des enfants cherchant des infrastructures sportives et une vie associative riche.

La « meilleure ville » n’existe pas. Seule existe la ville qui vous correspond le mieux, à un instant T de votre vie. Tout le reste, c’est de la littérature pour les réseaux sociaux.

Pour y voir plus clair, décomposons ce qu’on met derrière le fameux « il fait bon vivre ». Les critères varient, mais certains reviennent constamment :

- La sécurité : Le sentiment de pouvoir rentrer chez soi tard le soir sans regarder par-dessus son épaule. C’est un fondamental.

- L’environnement : La présence d’espaces verts, la qualité de l’air, la propreté des rues.

- Les transports : La facilité à se déplacer, que ce soit en transports en commun, à vélo ou en voiture.

- L’emploi et l’économie : Le dynamisme du bassin d’emploi local.

- L’éducation et la santé : L’accès à des écoles de qualité et à des soins.

- La culture et les loisirs : Des cinémas, des théâtres, des restaurants, des clubs de sport… de quoi vivre, et pas seulement survivre.

- Le coût de la vie : Le rapport entre les salaires et le prix de l’immobilier ou du panier de courses.

Une ville comme Sarcelles peut obtenir une mauvaise note globale parce qu’elle cumule des difficultés sur plusieurs de ces points, notamment la sécurité et l’emploi. Mais elle peut aussi offrir un accès au logement bien plus abordable que Paris, et une vie communautaire d’une richesse insoupçonnée. Tout est question de curseur.

Pendant ce Temps, à Angers, Aix et Courbevoie…

Pour vraiment comprendre le fossé, regardons de l’autre côté du miroir. Pendant que certaines villes sont stigmatisées, d’autres caracolent en tête des classements, mais sur des critères bien précis. Et là, c’est fascinant.

Les Reines de la Tranquillité

Prenons l’étude sur les villes les plus calmes et relaxantes. Le podium est occupé par des villes qui ont fait du bien-être une marque de fabrique.

- Aix-en-Provence : Le chant des cigales, les ruelles ombragées… l’image d’Épinal a la vie dure, et pour une bonne raison.

- Tours : La douceur de vivre ligérienne, un équilibre parfait entre dynamisme et sérénité.

- Angers : Encore elle ! La capitale de l’Anjou est souvent citée pour son atmosphère apaisée.

Ces villes misent sur un rythme de vie moins effréné, une proximité avec la nature et une architecture préservée. C’est un choix de société, un positionnement.

Les Forteresses de la Sécurité

Changeons de critère. Si votre priorité absolue est la sécurité, le paysage change radicalement. Le classement des villes les plus sûres de 2025 met en lumière des communes souvent cossues de la banlieue parisienne ou des villes de province bien gérées.

- Courbevoie (Hauts-de-Seine)

- Meaux (Seine-et-Marne)

- Ajaccio (Corse-du-Sud)

- Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)

La sécurité est souvent corrélée à des facteurs comme le revenu moyen des habitants, la présence policière et des politiques de prévention actives. Courbevoie n’a pas le même profil socio-économique que Creil, et cela se reflète inévitablement dans les chiffres de la délinquance. C’est une réalité statistique.

La Championne de l’Écologie

Et la propreté, la qualité de l’air ? La ville la moins polluée de France, selon plusieurs études concordantes, serait… Angers. Oui, encore.

Angers réussit le grand chelem : tranquille, agréable et écologique. C’est le fruit d’une politique volontariste sur des décennies : développement des transports en commun, préservation des espaces verts, promotion du vélo. C’est la preuve qu’une ville peut activement façonner sa qualité de vie.

Pour visualiser l’abîme qui peut séparer deux réalités, voici un tableau comparatif très simplifié entre une ville souvent mal classée et une ville souvent primée.

| Critère | Profil « Ville Mal Classée » (ex: Sarcelles, sur la base des clichés) | Profil « Ville Bien Classée » (ex: Angers, sur la base des lauriers) |

|---|---|---|

| Sécurité (Perception) | Sentiment d’insécurité élevé, statistiques de délinquance souvent pointées du doigt. | Sentiment de sécurité fort, ville perçue comme « calme ». |

| Environnement | Densité urbaine forte, manque d’espaces verts, « bétonisation ». | Nombreux parcs et jardins, « ville verte », qualité de l’air reconnue. |

| Coût de l’Immobilier | Relativement bas, plus accessible pour les primo-accédants. (Un avantage !) | Élevé et en constante augmentation, marché tendu. (Un inconvénient !) |

| Diversité Culturelle | Très forte, cosmopolite, melting-pot. (Une richesse immense !) | Plus homogène, mais avec une offre culturelle institutionnelle forte. |

Ce tableau le montre bien : chaque « inconvénient » peut cacher un « avantage » selon votre point de vue. L’immobilier cher d’Angers est un véritable obstacle pour beaucoup, tandis que l’accessibilité de Sarcelles est une opportunité.

Votre Boussole Personnelle : Comment Trouver Votre Ville Idéale ?

Assez parlé des classements. Parlons de vous. Comment faire le tri et trouver la perle rare, celle qui ne sera peut-être jamais en tête d’un palmarès mais qui sera parfaite pour votre projet de vie ? J’ai une méthode en quatre étapes, simple et efficace.

Définissez vos non-négociables.

Prenez une feuille blanche. Listez les 3 à 5 critères absolument indispensables pour vous. Pas ceux de votre voisin, pas ceux des magazines. Les vôtres. Le travail ? La proximité de la famille ? Un grand jardin ? Des écoles internationales ? Un aéroport à moins de 30 minutes ? Soyez sans pitié. C’est votre premier filtre.

Creusez au-delà des statistiques globales.

Une ville, ce n’est pas un bloc monolithique. Ne vous arrêtez pas au « taux de criminalité de la ville X ». Renseignez-vous sur les quartiers. Un quartier peut être résidentiel et ultra-calme tandis que le quartier de la gare, à 2 km de là, concentre une grande partie des délits et fait chuter la moyenne. Utilisez des outils de cartographie, lisez les forums locaux, devenez un détective.

Lisez les avis, mais avec des pincettes.

Les groupes Facebook d’habitants ou les forums sont des mines d’or, mais attention : les gens mécontents crient toujours plus fort que les gens heureux. Pour un avis négatif sur la propreté, il y a peut-être 1000 personnes qui n’ont aucun problème mais ne prennent pas le temps de l’écrire. Cherchez les signaux faibles, les commentaires nuancés.

Le test ultime : l’immersion.

Vous avez une short-list de 2 ou 3 villes ? N’y allez pas en touriste. Allez-y en futur habitant. Louez un Airbnb pour un week-end prolongé. Faites vos courses au supermarché local un samedi matin. Prenez le bus aux heures de pointe. Asseyez-vous à la terrasse d’un café et observez les gens. C’est le seul moyen de « sentir » une ville et de savoir si le courant passe.

Le Verdict : Faut-il Fuir Sarcelles en Urgence ?

Alors, pour répondre une bonne fois pour toutes : non, Sarcelles n’est pas objectivement « la pire ville de France ». C’est une ville qui fait face à d’immenses défis, héritage d’une histoire urbaine et sociale complexe. C’est une ville où la vie peut être dure, où les inégalités sont visibles.

Mais c’est aussi une ville avec une vitalité incroyable, une jeunesse créative, des liens communautaires d’une force que bien des centres-villes gentrifiés lui envient. C’est une ville où des milliers de gens vivent, aiment, travaillent et construisent leurs projets.

Ces classements sont des outils. Des thermomètres imparfaits qui mesurent la fièvre mais ne donnent jamais le diagnostic complet. Ils nous rappellent que des fractures territoriales existent et que l’égalité des chances est un combat permanent. Mais ils ne doivent jamais effacer la complexité et l’humanité d’un territoire.

La prochaine fois que vous verrez passer un « Top 10 des pires villes », souriez. Pensez à ce qui compte vraiment pour vous. Et rappelez-vous que la ville la moins agréable à vivre sera toujours celle où vous n’êtes pas à votre place. Le reste n’est que du bruit.