la Moselle ! Ce fameux département 57. Si vous m’aviez demandé il y a quelques années ce que ce nom m’évoquait, j’aurais probablement marmonné quelque chose sur Metz, la mirabelle et peut-être une vague idée de l’industrie lourde. Mais en creusant un peu, on découvre un territoire d’une richesse et d’une complexité insoupçonnées. C’est un peu comme ouvrir une vieille malle dans un grenier lorrain : on s’attend à de la poussière et on trouve des trésors. La question qui revient souvent, et qui est le point de départ de notre exploration, est toute simple : quelles sont les villes qui composent ce département ?

La Moselle est un département français qui regroupe 725 communes, allant de métropoles dynamiques comme Metz et Thionville à une myriade de villages pittoresques dont les noms racontent une histoire unique, marquée par une fascinante frontière linguistique.

Voilà pour la réponse directe. Mais s’arrêter là, ce serait comme juger un livre à sa couverture, ou plutôt une carte à ses points surlignés. Car derrière ce chiffre, 725, se cache une mosaïque de paysages, d’histoires et d’identités. Suivez-moi, on part pour un road-trip à travers le 57, sans GPS mais avec beaucoup de curiosité.

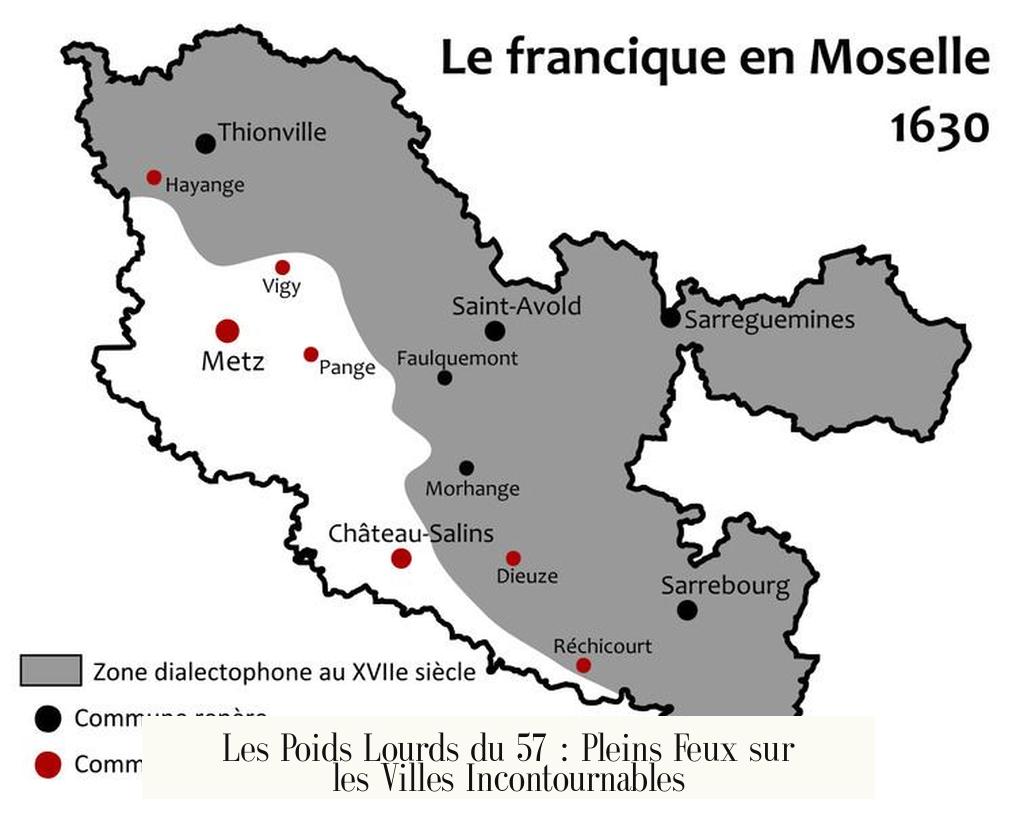

Les Poids Lourds du 57 : Pleins Feux sur les Villes Incontournables

Toute exploration a besoin de repères, de phares dans la nuit. En Moselle, ces phares sont ses villes principales. Elles ne définissent pas tout le département, mais elles en sont les cœurs battants, les centres névralgiques où tout converge.

Metz, la Préfecture Rayonnante

Comment parler de la Moselle sans commencer par Metz ? C’est la capitale, la préfecture, le joyau de la couronne. Avec ses plus de 120 000 habitants (les Messins), elle n’est pas juste un centre administratif. Metz, c’est une ambiance. C’est déambuler dans des rues millénaires pavées de pierre de Jaumont, cette pierre dorée qui donne à la ville son surnom de « Ville Lumière ».

C’est lever les yeux vers la cathédrale Saint-Étienne, notre « Lanterne du Bon Dieu », avec ses 6 500 m² de vitraux qui vous laissent sans voix. Puis, quelques rues plus loin, c’est le choc du futur avec le Centre Pompidou-Metz, ce champignon architectural audacieux qui prouve que la ville ne vit pas que dans son passé. Metz, c’est ce mélange parfait entre patrimoine et modernité, une ville où l’on se sent bien, tout simplement.

Thionville, la Porte du Luxembourg

Plus au nord, collée à la frontière, on trouve Thionville. Avec ses quelque 42 000 Thionvillois, la ville a longtemps porté l’étiquette de « capitale de l’acier ». Son histoire est intimement liée à la sidérurgie qui a fait la richesse (et les heures sombres) de la vallée de la Fensch. Aujourd’hui, les hauts-fourneaux se sont tus, mais Thionville a su se réinventer.

Sa proximité avec le Luxembourg en fait un carrefour dynamique, une ville de travailleurs frontaliers où l’énergie est palpable. Elle a ce côté brut, authentique, d’une ville qui a trimé et qui regarde maintenant vers l’avenir. Se promener sur les berges de la Moselle à Thionville, c’est sentir ce vent de renouveau.

Montigny-lès-Metz et Forbach, les Deux Visages de la Moselle

Juste à côté de Metz, presque sa sœur siamoise, il y a Montigny-lès-Metz. C’est la facette plus résidentielle, plus « verte ». Avec son Jardin Botanique, ses belles demeures et sa qualité de vie recherchée, elle forme avec Metz un pôle urbain cohérent. C’est un peu le salon cossu à côté de la salle de bal animée.

Et puis, il y a Forbach. Plus à l’est, au cœur de l’ancien bassin houiller. Forbach, c’est une autre histoire. C’est la mémoire des « gueules noires », ces mineurs qui descendaient chercher le charbon. La ville, marquée par la fin de cette épopée industrielle, porte encore les cicatrices de ce passé, mais elle fait preuve d’une résilience incroyable. Sa proximité avec Sarrebruck en Allemagne en fait une ville résolument tournée vers l’Europe, un pont entre deux cultures.

Pour y voir plus clair, voici un petit résumé de ces quatre mousquetaires mosellans :

| Ville | Population (2022) | Gentilé | Le petit truc en plus |

|---|---|---|---|

| Metz | 121 695 | Messins | La cathédrale aux 6 500 m² de vitraux. |

| Thionville | 42 778 | Thionvillois | Le dynamisme frontalier avec le Luxembourg. |

| Montigny-lès-Metz | 21 869 | Montigniens | L’élégance résidentielle aux portes de Metz. |

| Forbach | 21 111 | Forbachois | Le cœur vibrant de l’ancien bassin minier. |

Le Mystère des Noms en « -ange » et « -ing » : Une Leçon de Géographie Linguistique

Maintenant, entrons dans ce qui, pour moi, est le secret le mieux gardé et le plus fascinant de la Moselle. Vous avez sûrement remarqué, en parcourant une carte du département, cette particularité étrange. D’un côté, des noms qui chantent comme Hagondange, Talange, Uckange. De l’autre, des sonorités plus dures, plus germaniques : Bouzonville, Lelling, Kédange-sur-Canner.

Alors, pourquoi cette schizophrénie toponymique ?

La réponse est simple et passionnante : vous êtes en train de regarder la matérialisation d’une ancienne frontière linguistique qui coupe le département en deux. Une ligne invisible qui sépare la Moselle romane (francophone) de la Moselle germanophone (ou plutôt, francique).

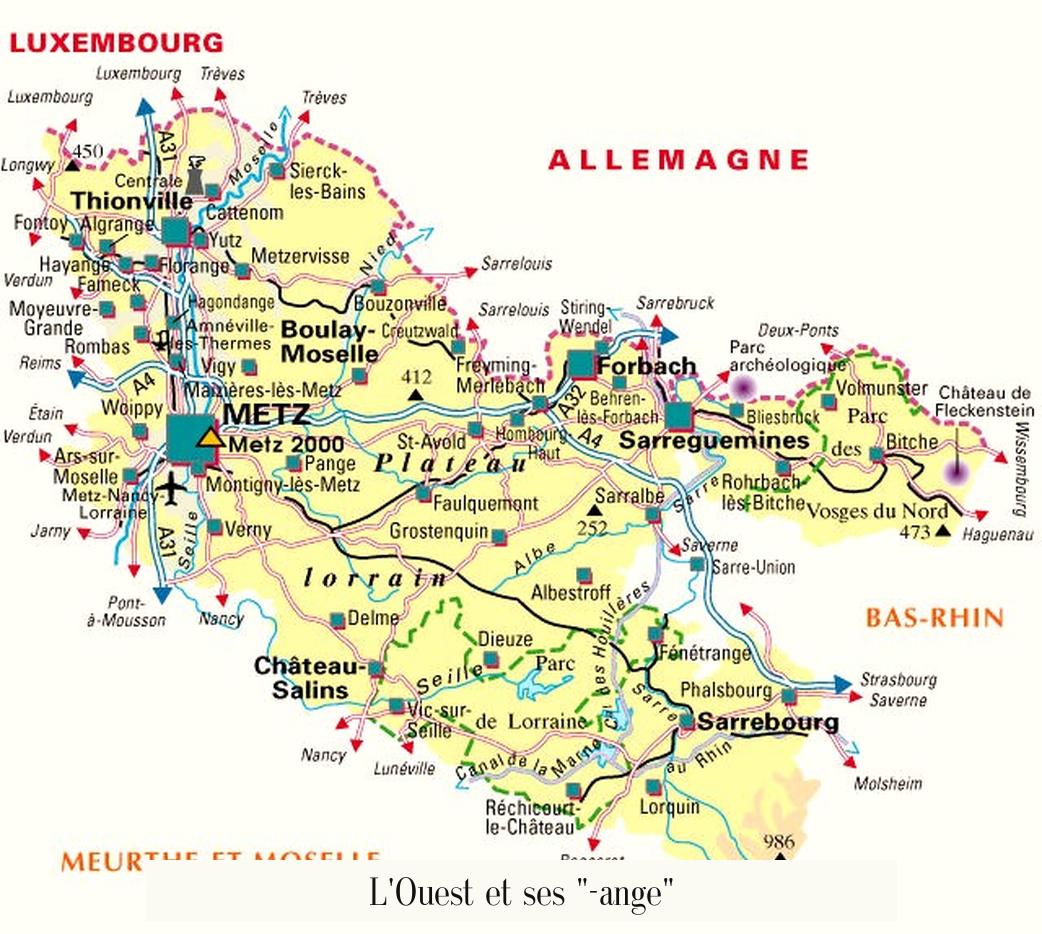

L’Ouest et ses « -ange »

À l’ouest du département, dans la zone historiquement de langue romane, les noms de lieux se terminent souvent par le suffixe « -ange ». Ce suffixe est en fait une francisation du suffixe germanique « -ingen ». Au fil des siècles, la prononciation locale a transformé le « -ingen » en « -ange ». Quand vous voyez un nom comme Florange ou Bertrange, vous êtes en plein cœur de la Lorraine romane. C’est le résultat d’une longue histoire où le latin vulgaire a évolué pour donner le dialecte lorrain.

L’Est et ses « -ing » (et autres sonorités germaniques)

Passez une ligne imaginaire qui va grosso modo de Thionville au sud du département, et le paysage sonore change radicalement. Bienvenue en Moselle germanophone, le pays du « Platt », le francique lorrain. Ici, les suffixes germaniques ont été conservés. Le « -ingen » est resté « -ing » ou a été francisé en « -ange » bien plus tardivement, parfois en gardant une orthographe qui trahit son origine. C’est le cas de Guinglange, par exemple. D’autres noms sont encore plus évidents : des villages comme Neufchef (neuf chefs ? non, « neun Scheffel », une ancienne mesure de grain) ou des villes comme Sarreguemines (confluence de la Sarre et de la Blies, « Gemünd » en allemand).

Cette frontière n’est pas une invention. C’est le résultat de l’histoire, des grandes migrations des peuples francs. Pendant des siècles, les gens de part et d’autre de cette ligne ne parlaient pas la même langue au quotidien. Aujourd’hui, le français a unifié tout cela, mais les noms des villages restent les témoins silencieux de ce passé bilingue. C’est absolument fascinant.

Qui Sommes-Nous ? Portrait-Robot du Mosellan

On a parlé des villes, des noms, mais qui sont les gens qui y vivent ? On les appelle officiellement les Mosellans et les Mosellanes. Nous étions un peu plus de 1 050 000 en 2022. Mais ce chiffre ne dit rien de notre caractère.

Alors, à quoi ressemble le Mosellan typique ? C’est un exercice périlleux, mais je vais tenter un portrait-robot. Le Mosellan est pétri d’histoire. Il sait que sa terre a été un enjeu, ballotée entre la France et l’Allemagne. Cette histoire a forgé un caractère résilient, parfois un peu méfiant au premier abord, mais incroyablement loyal et chaleureux une fois la glace brisée.

On a un côté « taiseux » qui vient peut-être de nos ancêtres mineurs ou paysans. On n’est pas du genre à se vanter. On préfère le « faire » au « dire ». Le travail est une valeur cardinale. On a le sens de la famille, des traditions. La fête de la Saint-Nicolas est souvent plus importante que Noël, et une tablée sans tarte aux mirabelles en saison est une hérésie.

Et puis, il y a cette double culture. Beaucoup de Mosellans, surtout dans la partie est, ont des grands-parents qui parlaient le Platt. Ils regardent la télé allemande, vont faire leurs courses à Sarrebruck et comprennent l’allemand sans forcément le parler couramment. Cette ouverture sur le voisin germanique est inscrite dans notre ADN.

La Moselle : Un Département, Pas un Pays ! (Même si…)

Cette question peut faire sourire, mais elle est légitime quand on connaît l’histoire si particulière du territoire : la Moselle est-elle un pays ? La réponse est non, bien sûr. La Moselle est un département français, intégré à la région Grand Est.

Et pourtant… Il y a un « mais ». À cause des annexions à l’Empire allemand (1871-1918) puis au Troisième Reich (1940-1944), la Moselle (avec l’Alsace) a développé des spécificités uniques en France. C’est ce qu’on appelle le Droit Local Alsace-Moselle.

Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ?

- Des jours fériés en plus : Ne soyez pas surpris si tout est fermé le Vendredi Saint ou le 26 décembre (la Saint-Étienne). Ce sont des jours fériés chez nous, un héritage du droit allemand.

- Un régime de sécurité sociale différent : Notre régime local est souvent considéré comme plus avantageux.

- Le statut des cultes : Les cultes catholique, protestants et israélite sont reconnus et financés par l’État, ce qui n’est pas le cas dans le reste de la France laïque.

Ces particularités, et bien d’autres, donnent à la Moselle un statut à part. On est 100% Français, mais avec quelques petites notes de bas de page qui font toute notre originalité. Ce n’est pas un pays, mais c’est un territoire avec une identité si forte qu’elle en a parfois les allures.

Au final, explorer les villes et les habitants de la Moselle, c’est bien plus qu’une simple balade géographique. C’est un voyage dans le temps, à la croisée des cultures latine et germanique. C’est comprendre comment l’Histoire avec un grand H s’inscrit dans le nom d’un village, dans l’accent d’un habitant ou dans une loi locale.

De la majestueuse Metz aux plus humbles communes rurales, des noms en « -ange » aux noms en « -ing », le département 57 est un livre ouvert. Chaque panneau de signalisation est le début d’un chapitre. Alors la prochaine fois que vous traverserez la Moselle, tendez l’oreille, ouvrez les yeux, et laissez-vous raconter son histoire. Vous ne serez pas déçu.

Laisser un commentaire