Alors comme ça, on se penche sur une carte, près de Montbéliard, et on se demande où est la frontière la plus proche ? C’est une excellente question qui, croyez-moi, ouvre la porte sur un monde de complexités géographiques et culturelles bien plus fascinant qu’il n’y paraît.

La ville suisse la plus proche de Montbéliard est Porrentruy, située à seulement une trentaine de kilomètres.

Voilà, c’est dit. Simple, direct. Mais si on s’arrêtait là, ce serait comme juger un livre à sa couverture, ou plutôt, une région à sa borne kilométrique. Car cette simple question de proximité nous entraîne sur les routes sinueuses des frontières européennes, et nous pousse à lever les yeux un peu plus au nord, vers un pays qui a fait de la géographie alambiquée un art de vivre : la Belgique.

Accrochez-vous, on part en road trip, non pas pour compter les kilomètres, mais pour déchiffrer les cartes et les cultures.

De Montbéliard à la complexité belge : un détour inattendu

Montbéliard, ce n’est pas juste une ville du Doubs. C’est un carrefour. On pense à la Suisse, bien sûr. Porrentruy est là, toute proche, avec son charme jurassien. Bâle, la grande métropole culturelle, n’est qu’à 70 km à vol d’oiseau, même si la route, via l’autoroute A36 et Mulhouse, vous fera parcourir un peu plus de 90 km. C’est un trajet que je connais bien, une transition douce entre la Franche-Comté et le monde helvétique.

Mais restons un instant sur cette idée de frontière. Poussez un peu plus au nord depuis Montbéliard. Vous traversez la Lorraine, le Luxembourg, et boum ! Vous y êtes. La Belgique. Un pays qui, de l’extérieur, semble simple. De l’intérieur, c’est un véritable mille-feuille institutionnel, une lasagne administrative où chaque couche a sa propre saveur, sa propre langue et ses propres règles. Et c’est précisément ça qui est passionnant.

La Belgique, un État fédéral ? Plus que ça !

Pour comprendre les villes belges, il faut d’abord comprendre le pays. Depuis les grandes réformes institutionnelles qui se sont étalées de 1970 à 1993, la Belgique n’est plus un État unitaire. C’est un État fédéral. Mais attention, ce n’est pas un fédéralisme simple comme on pourrait l’imaginer.

Imaginez non pas une, mais deux couches de divisions superposées.

- Les Régions : Elles sont basées sur le territoire. C’est la géographie pure et dure. Il y en a trois : la Région flamande (au nord), la Région wallonne (au sud) et la Région de Bruxelles-Capitale (enclavée dans la Région flamande).

- Les Communautés : Elles sont basées sur la langue et la culture. Elles s’occupent de tout ce qui est « personnalisable » : l’enseignement, la culture, l’audiovisuel… Il y en a trois aussi : la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone.

Vous me suivez ? Ça se corse. Les territoires des Régions et des Communautés ne se superposent pas parfaitement. C’est un peu comme essayer de faire rentrer une pièce carrée dans un trou rond, sauf que les Belges ont réussi à créer un système où ça fonctionne (plus ou moins).

Pour y voir plus clair, voici un petit tableau récapitulatif :

| Division | Compétences principales | Entités |

|---|---|---|

| Régions (base territoriale) | Économie, Emploi, Environnement, Transport |

|

| Communautés (base linguistique) | Culture, Enseignement, Santé |

|

Ce système, c’est le fameux « compromis à la belge ». Un chef-d’œuvre de diplomatie et de complexité qui explique pourquoi, parfois, il peut y avoir six gouvernements différents dans le pays. Oui, six.

Bruxelles : la capitale qui n’appartient à personne (et à tout le monde)

C’est ici que notre exploration devient vraiment savoureuse. Une question revient souvent, et elle est au cœur du sujet : « Est-ce que Bruxelles est en Wallonie ? ».

La réponse est un non catégorique.

Bruxelles n’est ni en Flandre, ni en Wallonie. Elle est sa propre Région : la Région de Bruxelles-Capitale. C’est une enclave, un îlot majoritairement francophone au milieu de la mer flamande.

Historiquement, Bruxelles est une ville flamande. Son nom vient du néerlandais « Broekzele », qui signifie « le village des marais ». Jusqu’au 19e siècle, on y parlait majoritairement des dialectes brabançons. Mais avec la naissance de la Belgique en 1830, le français est devenu la langue de l’administration, de l’élite et du pouvoir. La ville s’est progressivement francisée.

Aujourd’hui, la situation est unique au monde :

- C’est une Région à part entière, avec son propre parlement et son propre gouvernement.

- Elle est officiellement bilingue (français-néerlandais). Tous les noms de rue, les panneaux de signalisation et les documents administratifs doivent être dans les deux langues.

- Géographiquement, elle est totalement enclavée dans la Région flamande. Pour aller de Bruxelles à la Wallonie en voiture, vous devez obligatoirement traverser un bout de Flandre.

- Sa population est majoritairement francophone (environ 85-90%), mais ce ne sont pas des « Wallons ». Ce sont des « Bruxellois francophones ». La nuance est de taille et témoigne d’une identité propre, distincte de celle de la Wallonie.

Bruxelles, c’est donc le cœur battant de la Belgique et de l’Europe, un carrefour où les plaques tectoniques linguistiques et culturelles du pays se rencontrent, grincent parfois, mais créent une énergie unique.

Un tour de Belgique des villes incontournables

Maintenant que le décor institutionnel est planté, partons à la découverte des grandes villes, car la Belgique ne se résume pas à Bruxelles. Chaque métropole a une âme, une histoire et une ambiance radicalement différente.

En Flandre : l’âge d’or et la modernité

- Anvers (Antwerpen) : Le port, le deuxième plus grand d’Europe. C’est la capitale mondiale du diamant et une plaque tournante de la mode. Anvers est bouillonnante, fière, parfois un peu arrogante mais toujours fascinante. Perdez-vous dans le quartier du Meir pour le shopping, visitez la maison de Rubens et admirez la majestueuse gare centrale, souvent citée comme l’une des plus belles du monde. C’est une ville qui regarde vers l’avenir sans renier son passé de puissance commerciale.

- Gand (Gent) : Ma préférée, si je devais en choisir une. Moins touristique que Bruges, Gand a une authenticité vibrante. C’est une ville d’eau, avec ses canaux (le Graslei et le Korenlei sont à couper le souffle), mais aussi une ville universitaire pleine de vie. Son centre historique est un bijou médiéval dominé par le château des Comtes et le Beffroi. Le soir, l’ambiance y est magique.

- Bruges (Brugge) : La « Venise du Nord ». Oui, c’est un cliché, mais il est mérité. Bruges est une carte postale. Ses canaux, ses maisons à pignons, ses cygnes et ses ruelles pavées en font un musée à ciel ouvert. C’est la destination romantique par excellence. Mon conseil : visitez-la hors saison pour éviter la foule et la découvrir sous une lumière plus intime et mystérieuse.

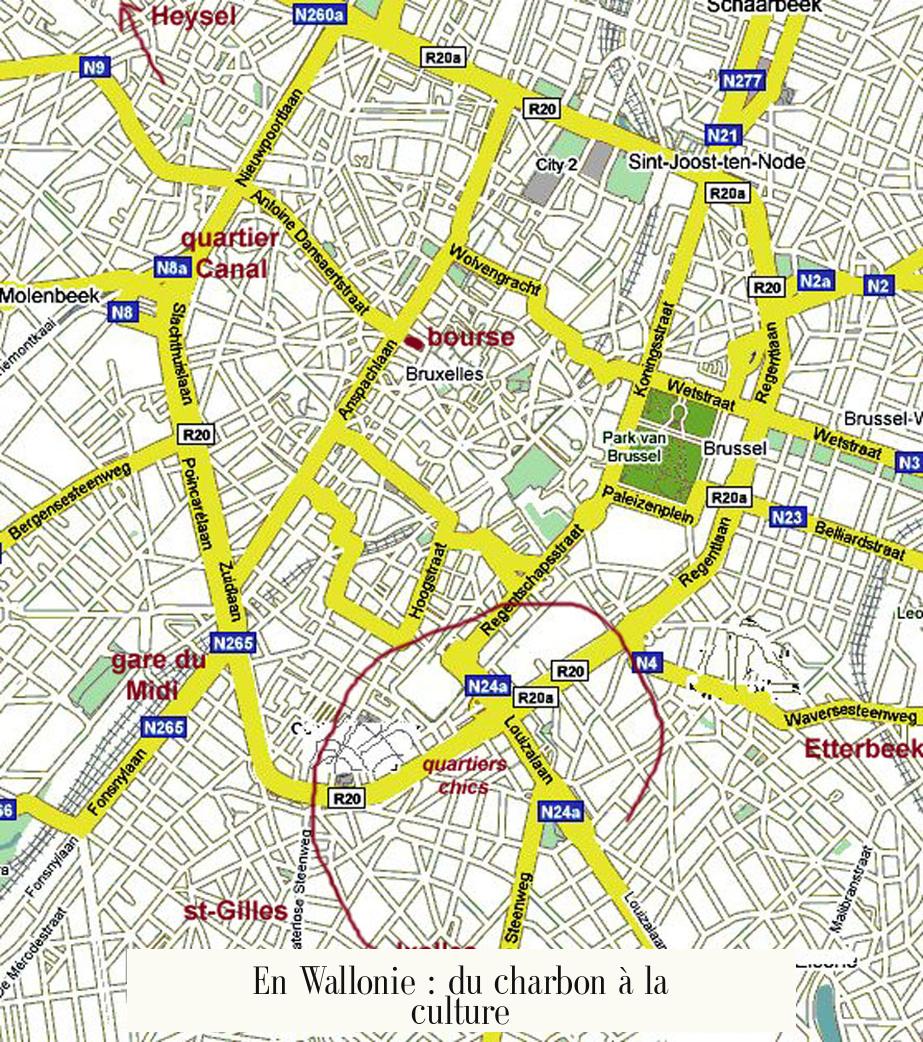

En Wallonie : du charbon à la culture

- Liège : La « Cité Ardente ». Liège, c’est une ville avec un caractère trempé. Berceau de la révolution industrielle en Europe continentale, elle a une âme populaire et festive. Ne manquez pas le quartier du Carré pour sa vie nocturne, la monumentale gare des Guillemins signée Calatrava, et montez les 374 marches de la Montagne de Bueren pour une vue imprenable. Et bien sûr, impossible de parler de Liège sans mentionner ses gaufres (les vraies, celles avec des perles de sucre) et son « pèket », l’alcool local.

- Namur : La capitale de la Wallonie. Plus posée, plus bourgeoise que Liège, Namur séduit par sa douceur de vivre. Nichée au confluent de la Sambre et de la Meuse, elle est dominée par une impressionnante citadelle. C’est une ville où il fait bon flâner, se perdre dans les rues piétonnes du centre et profiter des terrasses au bord de l’eau.

- Charleroi : Longtemps mal-aimée et affublée du titre de « ville la plus laide du monde », Charleroi connaît une renaissance spectaculaire. Son passé industriel lourd a laissé des cicatrices, mais ces « terrils » (anciennes collines de résidus miniers) font aujourd’hui partie du paysage et sont devenus des espaces verts. La ville est devenue un pôle culturel important, notamment dans la photographie et la danse. Visiter Charleroi, c’est voir la résilience à l’œuvre. C’est une expérience forte, loin des sentiers battus.

Les frontières belges : quand la géographie devient surréaliste

Revenons à notre point de départ : les frontières. Si vous pensiez que la structure institutionnelle de la Belgique était complexe, attendez de voir sa géographie frontalière.

L’exemple le plus fou est sans doute celui de Baarle-Nassau et Baarle-Hertog. Ce sont deux communes, l’une néerlandaise, l’autre belge, qui sont tellement imbriquées l’une dans l’autre que la frontière traverse des maisons, des jardins et des cafés.

Imaginez : vous êtes assis dans un restaurant. Votre table est aux Pays-Bas, mais les toilettes sont en Belgique. La porte d’entrée de votre maison détermine votre nationalité. La ligne de démarcation est matérialisée au sol par des croix blanches. C’est le surréalisme belge appliqué à la cartographie. Un casse-tête administratif hérité de traités médiévaux qui perdure encore aujourd’hui.

Et n’oublions pas la Communauté germanophone à l’est. Autour des villes d’Eupen et de Saint-Vith, on trouve 77 000 Belges dont la langue maternelle est l’allemand. Ces territoires, les « Cantons de l’Est », ont été rattachés à la Belgique après la Première Guerre mondiale. Ils disposent de leur propre gouvernement, de leur propre parlement et de leurs propres compétences, ajoutant une couche de complexité supplémentaire à notre fameuse lasagne.

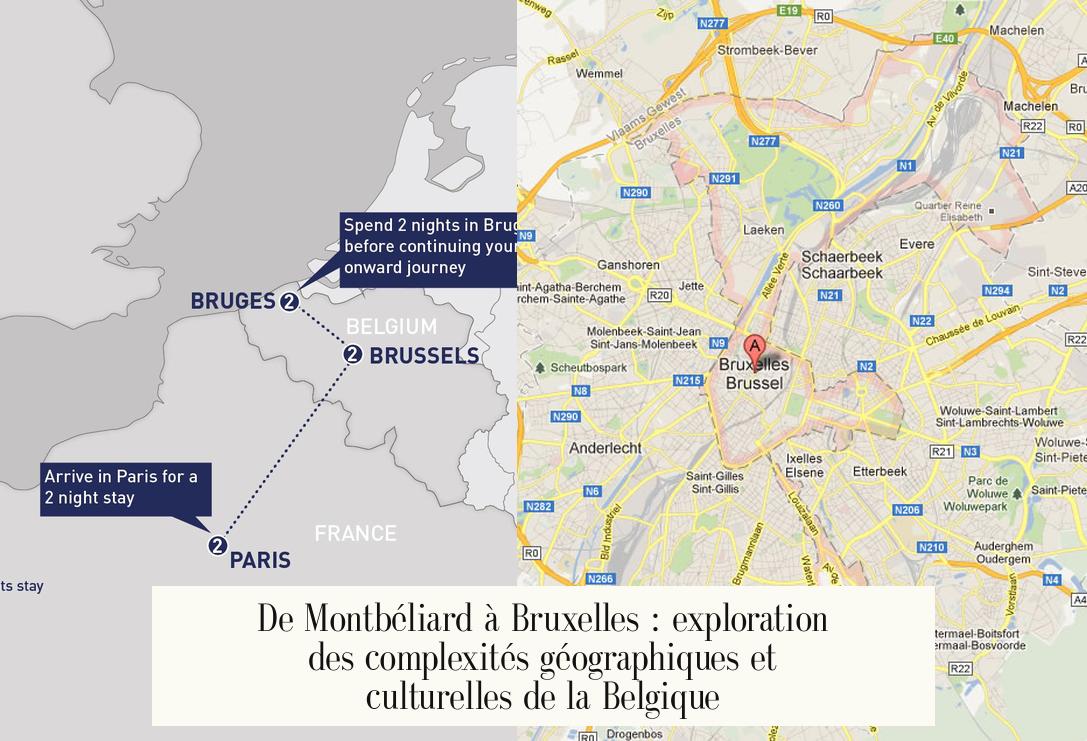

Alors, on part d’où ?

Le voyage a commencé par une simple question de proximité depuis Montbéliard. Il nous a menés au cœur du réacteur institutionnel belge, à la découverte de ses villes vibrantes et de ses frontières improbables.

La Belgique, c’est ce pays où l’on peut changer de région, de langue et de culture en moins de 30 minutes de voiture. C’est un laboratoire européen permanent, une terre de contrastes où la bière est une religion, la frite un art et le compromis une seconde nature.

La prochaine fois que vous regarderez une carte, ne vous contentez pas de calculer la distance la plus courte. Demandez-vous ce que cachent les noms des villes et les lignes des frontières. Pour la Belgique, vous savez maintenant qu’elles cachent une histoire riche, une organisation unique au monde et une multitude de trésors à découvrir.

De Montbéliard à Porrentruy, le chemin est court. De Montbéliard à la compréhension de la Belgique, le voyage est infiniment plus long, mais tellement plus enrichissant.

Laisser un commentaire