Ah, le fameux mille-feuille administratif français ! Un sujet qui peut donner des sueurs froides, même aux plus avertis. Vous tapez « types de collectivités » dans votre moteur de recherche et vous voilà noyé sous des informations sur le Sénégal, la Belgique, ou des listes de villes mondiales. Pas de panique. Je suis là pour trancher dans le vif et vous servir ce plat complexe sur un plateau d’argent.

Alors, pour faire simple et répondre directement à la question qui vous brûle les lèvres :

En France, les principaux types de collectivités territoriales sont la commune, le département et la région, auxquels s’ajoutent des groupements de communes aux statuts variés comme les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles.

Voilà. C’est dit. Mais évidemment, ce serait trop simple si ça s’arrêtait là. Accrochez-vous, on plonge ensemble dans les coulisses de l’organisation de notre territoire. Et promis, ce sera plus digeste qu’un rapport de la Cour des comptes.

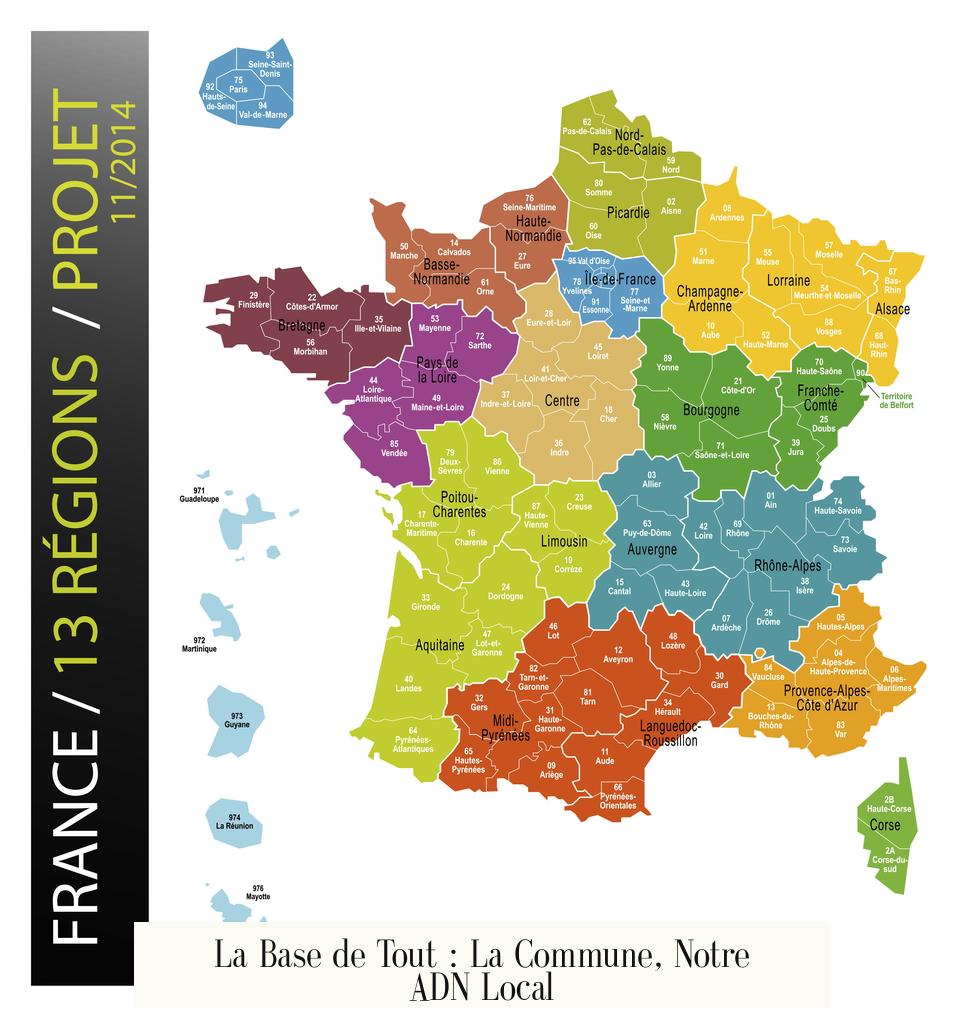

La Base de Tout : La Commune, Notre ADN Local

Commençons par le commencement. La brique élémentaire. La cheville ouvrière de notre démocratie locale : la commune.

C’est l’échelon le plus proche de nous, celui qu’on connaît le mieux. C’est la mairie où l’on se marie, l’école où vont nos enfants, le petit panneau à l’entrée du village. La commune, c’est le cœur battant de la République. Elle est gérée par un conseil municipal, avec à sa tête un personnage que tout le monde connaît (ou adore détester) : le maire.

Ce qui est fascinant avec les communes françaises, c’est leur incroyable diversité. En 2025, on en compte un peu moins de 35 000. C’est colossal ! La France est championne d’Europe du nombre de communes. On a de tout :

- Des mastodontes comme Paris, avec plus de 2 millions d’habitants.

- Et des villages fantômes ou presque, comme Rochefourchat dans la Drôme, qui se bat pour conserver son unique habitant officiel.

Cette atomisation est un héritage direct de la Révolution française, qui a transformé les anciennes paroisses en communes. C’est notre histoire. Mais c’est aussi un sacré casse-tête pour la gestion moderne. Comment une commune de 50 habitants peut-elle offrir les mêmes services qu’une ville de 50 000 ?

C’est là que les choses se compliquent… et que l’étage supérieur de notre mille-feuille entre en jeu.

Aparté : les « 4 communes » ou « 17 communes » que vous avez vues en ligne.

Si vos recherches vous ont parlé des « Quatre communes », il s’agit d’une référence historique aux communes de Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque au Sénégal, créées à l’époque coloniale. Rien à voir avec la structure générale française. De même, si vous tombez sur « les 17 communes », il s’agit très probablement d’un groupement spécifique, comme la Communauté de communes du Genevois. Ce sont des cas particuliers, pas une règle générale.

L’Étage de la Coopération : L’Intercommunalité, ou l’Art de Jouer Collectif

Face au défi posé par le nombre et la taille de nos communes, l’État a eu une idée : les inciter (parfois très fortement) à travailler ensemble. C’est ce qu’on appelle l’intercommunalité.

L’idée est simple : mutualiser les moyens. Au lieu que chaque petit village construise sa propre piscine ou sa propre déchetterie, on se met à plusieurs pour financer et gérer des équipements et des services communs. C’est plus efficace et plus économique. Sur le papier, c’est brillant. Dans la pratique, c’est une jungle de sigles et de statuts.

Voici les principales formes de ce qu’on appelle les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Respirez un grand coup.

- La communauté de communes (CC) : C’est le premier niveau de coopération, souvent en milieu rural. Elle regroupe plusieurs communes pour gérer des projets communs comme la collecte des ordures ou le développement économique local.

- La communauté d’agglomération (CA) : On monte en gamme. Elle concerne des ensembles plus peuplés, autour d’une ville centre d’au moins 15 000 habitants. Ses compétences sont plus larges, incluant souvent les transports en commun ou le logement.

- La communauté urbaine (CU) : Encore un cran au-dessus. Pour les grandes agglomérations de plus de 250 000 habitants. On parle ici de projets d’envergure, de grands équipements culturels ou sportifs.

- La métropole : Le graal. Le sommet de la pyramide intercommunale. On y revient juste après.

Pour y voir plus clair, voici un petit tableau récapitulatif qui vaut mieux qu’un long discours.

| Type d’EPCI | Seuil de Population (indicatif) | Exemples de compétences clés |

|---|---|---|

| Communauté de Communes | Pas de seuil strict, souvent en zone rurale | Déchets, aménagement de l’espace, tourisme |

| Communauté d’Agglomération | Ensemble d’au moins 50 000 habitants autour d’une ville-centre de 15 000 | Transports urbains, politique du logement, eau |

| Communauté Urbaine | Ensemble de plus de 250 000 habitants | Voirie, grands équipements, services d’incendie |

| Métropole | Ensemble de plus de 400 000 habitants | Développement économique, innovation, enseignement supérieur |

Vous comprenez maintenant pourquoi on parle de « mille-feuille ». La commune ne disparaît pas, mais elle délègue une partie de ses pouvoirs à cette structure intercommunale. C’est un jeu d’équilibriste permanent entre l’identité locale et la nécessité de collaborer.

Le Glaçage Royal : Les Métropoles, Poids Lourds du Territoire

Ici, on touche au cœur de la confusion que vous avez pu rencontrer en ligne. Quand on parle de « métropole », il faut distinguer deux choses :

- Le statut juridique français.

- Le concept socio-économique de « ville mondiale ».

Vos recherches sur les « 4 » ou « 10 plus grandes métropoles » (New York, Londres, Tokyo, Paris…) parlent du second concept. Ce sont les villes qui pèsent dans le jeu mondial, les centres de décision économiques et culturels. Paris en fait évidemment partie.

Mais en droit français, une « métropole » est un statut d’intercommunalité créé par la loi pour renforcer les plus grandes agglomérations du pays. L’objectif ? Leur donner les moyens de rivaliser avec leurs homologues européennes comme Milan, Barcelone ou Francfort.

Depuis les lois de 2010 et 2014, la France compte 22 métropoles. On y trouve :

- Paris, avec le statut très particulier de la Métropole du Grand Paris.

- Lyon et Aix-Marseille-Provence, qui ont aussi des statuts spécifiques.

- Et 19 autres métropoles de « droit commun » : Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse et Tours.

Ces métropoles récupèrent des compétences très importantes des communes, mais aussi du département, voire de la région. Elles sont des acteurs majeurs de l’aménagement du territoire, pilotant l’urbanisme, l’économie, la recherche et les grandes infrastructures. Ce sont les locomotives du pays.

Alors, quand vous lisez « les 4 métropoles », pensez « villes mondiales ». Quand un élu local français parle de « passer en métropole », il parle d’obtenir ce statut juridique puissant pour son agglomération. Deux réalités, un seul mot. Pas étonnant qu’on s’y perde !

Les Autres Couches du Gâteau : Département et Région en Bref

Notre mille-feuille ne serait pas complet sans ses deux autres couches historiques. Elles sont plus simples à comprendre car leur rôle est (un peu) plus clair.

Le Département : la solidarité avant tout

Créé lui aussi sous la Révolution, le département est l’échelon de la solidarité. Il est géré par le Conseil départemental. Ses missions principales tournent autour de l’action sociale :

- Aide aux personnes âgées et handicapées (l’APA, la PCH, c’est lui).

- Protection de l’enfance (l’ASE).

- Gestion du RSA.

Il s’occupe aussi des collèges (construction, entretien) et des routes départementales. On a souvent prédit sa disparition au profit des grandes intercommunalités, mais il est toujours là, bien ancré dans le paysage.

La Région : la stratège de l’économie

La région est la collectivité la plus vaste. On en compte 18 en France (13 en métropole et 5 outre-mer) depuis la grande fusion de 2016. Gérée par le Conseil régional, elle a un rôle de stratège. Ses domaines de prédilection sont :

- Le développement économique et l’aide aux entreprises.

- La gestion des lycées et de la formation professionnelle.

- Les transports, notamment les trains régionaux (TER).

- L’aménagement du territoire à grande échelle.

C’est elle qui définit les grandes orientations pour l’avenir du territoire.

Démêler le Vrai du Faux : Votre Boussole Anti-Confusion

Pour résumer et vous éviter de futures migraines, gardons les idées claires face aux informations parfois trompeuses que l’on trouve en ligne.

Le secret n’est pas de tout retenir par cœur, mais de comprendre la logique derrière chaque échelon. La commune pour la proximité, l’intercommunalité pour la mutualisation, le département pour la solidarité, et la région pour la stratégie.

Récapitulons les fausses pistes que vous avez pu croiser :

- « Les 4 communes » : Concerne l’histoire du Sénégal colonial. Intéressant, mais pas pertinent pour comprendre la France de 2025.

- « Les 3 communautés » : Il s’agit des communautés linguistiques de la Belgique (française, flamande, germanophone). Un système totalement différent du nôtre, où nos « communautés » (de communes, d’agglo…) sont des regroupements géographiques.

- « Les 10 grandes métropoles » : Fait référence au classement mondial des villes les plus influentes. Paris est la seule représentante française dans ce club très fermé. Cela n’a rien à voir avec les 22 métropoles au sens juridique français.

Le système français est complexe, c’est un fait. Il est le fruit d’une longue histoire, d’empilements successifs et de réformes pas toujours lisibles. Mais chaque couche a sa raison d’être, même si les frontières entre les compétences de chacune sont parfois floues et sources de débats sans fin.

Voilà, j’espère que ce petit voyage au cœur de notre mille-feuille administratif vous a éclairé. Vous êtes maintenant armé pour comprendre de quoi on parle quand on évoque les « collectivités locales ». Vous pouvez briller lors du prochain dîner de famille ou simplement y voir plus clair dans le fonctionnement de votre propre territoire.

Ce n’était pas si indigeste, n’est-ce pas ? La prochaine fois que vous passerez le panneau de votre commune, vous saurez qu’il n’est que la partie la plus visible d’une organisation bien plus vaste et fascinante.

Laisser un commentaire